シリーズ「戦後80年 日本の変革」

現行憲法は百年前の統治機構モデル

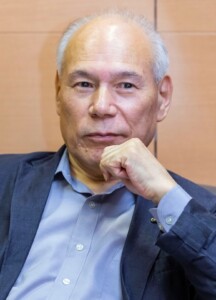

大石 眞(京都大学名誉教授)

日本国憲法の原本(国立公文書館デジタルアーカイブより)

日本国憲法は「新憲法」と言われて久しい。しかし本当に「新しい」のだろうか。戦後80年を機に日本のさまざまな課題を考えるシリーズの第1回では、憲法、議会法の泰斗として知られる大石眞・京都大名誉教授に統治機構の問題を寄稿してもらった。急ごしらえで作られた憲法は第一次大戦後の1920年代前半に制定された欧州の憲法にならったもので、百年前の統治機構がモデルになっている。その後、国民主権の実質化や議会の機能強化など、解決すべき課題が多く明らかになり、各国はそれぞれの仕方で対応してきた。一方の日本では、政治課題としてあまり論じられてこなかった問題がある。憲法改正が難しい状況であれば、国会法など憲法付属法の改正で実質的に変えていく「憲法改革」を進めるべきだという。

附属法改正で実質的な「憲法改革」を

◇1920年代の欧州憲法に米国型を加味した混成憲法

今年は戦後80年、現行の日本国憲法は1946年(昭21)11月の公布から79年になるが、現行憲法は、旧憲法である大日本帝国憲法(明治憲法)との対比から「新憲法」と呼ばれてきた。

確かに明治憲法は、19世紀前半に定められたドイツ諸国の憲法をモデルとして数年かけて練られた案を基に、君主主義が強く浸透した立憲君主制を建てた。これに対し現行憲法は、敗戦後の占領体制の下で連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)において約1週間で起草された原案を基に、国民主権に基づく自由主義的民主制を導入した。日本国憲法は、異例の制定経過をたどり、全く異質の原理・内容をもつ「新憲法」として生まれたのである。

しかし、約80年後の今日、なお新しいと言えるか疑わしい。現行憲法は、第一次世界大戦後のいわゆる戦間期に欧州大陸諸国で制定された憲法に示される憲法モデルに、アメリカ型の「法の支配」の要素を加味した混成憲法といえる。後者は、主な刑事手続を憲法に明文化する憲法的刑事手続と議会制定法(立法)の合憲性を審査する司法審査制に集約されるが、ここでは統治機構の観点から前者に焦点を絞る。

1920年代前半に作られた戦間期憲法は、ドイツ憲法(1919年ワイマール憲法)、翌年のオーストリア憲法などに代表される。そこで特徴的なのは、国民主権の実質化、政治権力の合理化、権利宣言の社会化という3つの要素である。最後者は経済的自由主義の修正をはかるもので、「経済生活の秩序は、すべての者に人間らしい生存を保障することを目指す正義の諸原則に適合しなければならない」「所有権は義務を伴う。その行使は同時に公共の善に役立たなければならない」(ドイツ憲法151条1項・153条1項)といった条項で知られる。

ただ、権利宣言の社会化は、議会や内閣などの組織・権限と深く関係するわけではない。他方、女性参政権を含む政治参加の拡大を意味する国民主権の実質化と統治規範を憲法に明記する政治権力の合理化は、ともに統治機構のあり方を大きく左右する。

◇国民を能動的機関として位置付ける「半直接民主制」

よく日本は代表民主制を採用していると言われるが、その意味は必ずしも明らかでない。国民が権力を行使する民主制とそれを議員に委ねる代表制という組織原理は、もともと相容れない要素をもち、代表民主制は両原理の組合せで幾つかのタイプに分かれる。

国民が議員の選挙を通じてのみ権力を行使できる古典的なものもあれば、選挙のほかイニシアチブ(国民発案)やレファレンダム(国民表決)などにより国民が権力を行使できるものもある。前者のように国民が能動的に議会に法案を提出し、その審議を義務づける国民発案や、議会の決定に対する賛否を表決する国民表決は、直接民主制的な技術の代表例である。そうした代表民主制はとくに半直接民主制といわれ、先に述べた戦間期の新憲法で採用され、第二次大戦後の欧州諸国に広く定着している(イタリア・フランス・スペインなど)。

こうして今日の代表民主制はほぼ半直接民主制を意味するが、それは国政運営において国民を能動的な機関として位置づけ、選挙制度の整備とともにイニシアティブ(国民発案)やレファレンダム(国民表決)の制度化を求める。前者は、一定数の有権者が議案の形で議会に提出するのがふつうで、後者は、有権者が議会の議決する案件に賛否を表明するものだが、議決後に行う確定的表決と事前に国民の意向を確かめる諮問的表決に分かれる。

日本国憲法は、国会が提案する憲法改正に限って国民表決を採り入れているにすぎず(96条)、国民が議案を提出できる国民発案や諮問的な国民表決などの導入も考えられる。公選法で在宅投票制度を復活しないこと、民法の女子再婚禁止期間を改めないことなどが裁判になったように、国会がなかなか動いてくれないことを争う「立法の不作為」の問題に対しては、事後的な司法判断に期待するより、国民の側で法案を用意し、国会に審議を義務づけるという仕組みのほうが効果的ではあるまいか。

◇イギリス型と異なる政府・議会関係

次に、議会と政府の関係について、日本はイギリス型の議院内閣制を採用していると言われるが、幾つかの留保が必要だ(ここでは議会の組織・構成の問題は割愛する)。

-300x225.jpg)

英国国会議事堂(ウエストミンスター宮殿)

まず、憲法典をもたないイギリスでは今日でも、内閣は下院の信任を失ったときは辞職するといった重要な準則ですら「国政上の習律」という不文の規律が支配している。日本では、政治権力の合理化の考えから、国会の優越的地位を確保しつつ、議院内閣制の内容を形づくる諸準則が憲法に詳しく明文化されている(63条・66条3項・67条1項~69条参照)。

また日本では、「……衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない」(70条)とし、しかも衆議院議員の総選挙ごとに必ず、内閣を組織する総理大臣を「国会議員の中から国会の議決で……指名する」(67条1項)ことが明文化されている。こうした手続はイギリスにはない。

このように日本の議院内閣制は、政治権力の合理化という点でイギリスのそれと異なり、望ましいように見える。しかし、イギリスでは、内閣構成員のすべてが国会議員であることを要し、議会と内閣の組織的一体性が確保されるが、日本国憲法は、国務大臣の「過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」(68条1項但書)としている。これは、むしろ議会と内閣の一体性を弱めるもので、検討を要する規定である。

さて、日本国憲法は、権威主義体制の崩壊後の所産として議会の優越的地位を前提とした構想を示しているが、それは果たして現代の「行政国家」に対応するのに適合的なのか。以下にみる外国の例は、議会の地位を維持しつつ、それに対応しうる方策をとることが可能なことを教えてくれる。

◇「ガラパゴス化」が進む日本の議事運営方式

日本では、議会と内閣の協働を議院内閣制の特徴と説きつつ、議事日程の問題を含む議事運営全般について議院運営委員会に決定権を認め、内閣の関与を排除している。そのため、内閣提出法案の命運は議院運営委員会に左右されるといってよいが、こうした議事運営のやり方はかなり異例に属する。

現代の議院内閣制諸国は、「行政国家」を踏まえつつ、法律制定・政府統制という議会の二大機能を有効に果たすためのさまざまな仕組みを工夫している。例えばイギリスでは原則としてあらゆる開期(会期)で、いわゆる内閣提出法案に当てる政府議事が優先するが、20日間は野党議事(野党党首が決定権をもつ)が優先するほか、非大臣の議員による提出法案の審議に当てる13日間(開会中の毎金曜日)などが設けられている(下院常設規則14条)。

また、フランスでは、議院の議事日程決定権を前提としつつ、本会議の2週間を予算法などを含めた政府提出法案に、1週間を内閣活動の統制や政策評価に、そして月1度は反対・少数会派のために、週1度は議員質問・政府答弁のために、それぞれ優先的に割り当てられる(憲法48条)。

-300x197.jpg)

フランス国民議会(ブルボン宮殿)

こうして「行政国家」の下でも議会の機能を十分に発揮できるよう工夫しているのだが、日本では最近、衆議院で国会改革協議会が動き始め、議員立法の活性化、少数会派の質疑時間の拡充などを検討すると聞く。その意義は否定しないが、前記のような審議日程の問題は置き去りにされ、委員会審審査や本会議の空洞化の要因とされる事前審査(与党審査)などを俎上に載せる気配もない。国会審議の「ガラパゴス化」は進むばかりのようである。

◇根本問題は衆参両院の関係、衆院の再可決要件

日本国憲法が定めた国会のあり方でもっとも問題なのは、衆参両院の関係である。かつて両院で異なる多数派が支配し、両院の議決が異なる事態が生じたことがある。それでも、衆議院の多数派が法案の再可決に必要な3分の2を占めていれば、国会としての意思決定はできたが(憲法59条2項)、それに達しなかったため、何も決められない「ねじれ」国会となってしまった。そこで両院関係を再考する機運が見られ、衆議院の優越を高める憲法改正試案も出されたことがあるが、両院の多数派が同じになると胡散霧消してしまった。両院関係は、単なる国会の構成の問題でなく、立法機能を麻痺させるおそれのある根本問題なのである。

さて、先ほど挙げたフランス憲法は、「議会制度の合理化」という観点から明記されたもので、1958年制定当初の単なる内閣提出議案優先から2度の改正(1995・2008年)を経て、いまの規定に落ち着いた。そうした規定は戦間期の統治機構モデルにならった日本国憲法にはない。その趣旨を導入しようとすれば、議会運営の問題として国会法などの改正課題となるが、この違いが次の憲法の規定スタイルの問題につながってくる。

◇「規律密度」の低い憲法と附属法の大きな役割

先に指摘したように、明治憲法と現行憲法を比べると、制定過程と憲法モデルの点で大きく異なるが、権力のあり方を規律する規範、とくに統制規範としての実効性や程度を意味する規律密度が低い点では、ほぼ共通している。ここにいう「規律密度」とは馴染みのないことばだが、行為の規準・おきてとしての詳しさの程度をあらわす。

明治憲法の場合、「憲法は帝国の政治に関する大綱目のみに止め、其の条文の如きも簡単明瞭にし、且つ将来国運の進展に順応する様、伸縮自在たるべきこと」という起草方針の下に作られた。意図的に規律密度を低くすることによって柔軟な国政運用を可能とし、憲法附属法による改革の余地を残したのである。

日本国憲法も、戦争放棄(9条)、政教分離原則(20条・89条)などを除けば、全体として簡短な文言・条項からなっている。その制定過程をみると明治憲法の条項を改めることに熱心で、規律密度の問題にどれほど自覚的だったのか疑わしい(憲法審議と並行して設けられた臨時法制調査会は、憲法附属法の要綱も検討していた)。

日本国憲法原本の前文部分(国立公文書館デジタルアーカイブより)

このように憲法の規定が簡短な文言・条項であれば規律密度は低く、権力統制規範としての意義は減り、それが詳細な文言・条項であれば規律密度は高く、権力統制規範としての意義は増すことになる。現代の欧州大陸諸国の多くは後者に属し、日本国憲法は前者に近いが、そのぶん日本では憲法附属法の果たす役割が大きい。フランスで憲法改正により対応したような課題は、日本では国会法の改正問題として対応可能で、私が附属法の改廃による統治機構の変更を「憲法改革」として注目してきた所以である。

いずれにせよ、憲法の規律密度の高低は権力統制の度合いという問題に直結するため、憲法改正の要否を含めた論議にはそうした視点も欠かせない。憲法の規定だけでなく、選挙法・国会法・内閣法・国家行政組織法・財政法といった附属法規のあり方にも目を向けなくてはならない。

大石 眞(おおいし・まこと) 京都大学名誉教授(憲法学・立法学)

1951年宮崎県生まれ。東北大学法学部卒業、同大学助手、國學院大學助教授、九州大学教授などを経て、1993年京都大学教授。同大学公共政策大学院長などを歴任。議会法・議会制度、宗教法・宗教制度、日本憲法史の3分野を中心に研究。主な著書に『議院自律権の構造』(成文堂)、『憲法と宗教制度』(有斐閣)、『憲法秩序への展望』(有斐閣)、『権利保障の諸相』(三省堂)、『統治機構の憲法構想』(法律文化社)、『日本憲法史』(講談社学術文庫)、『憲法概論Ⅰ・Ⅱ』(有斐閣)、『憲法制度の形成』(信山社)、『井上毅』(ミネルヴァ書房)など。共著に『憲法概観』(有斐閣)、『首相公選を考える』(中公新書)、共編著に『国会を考える』(三省堂)、『日本と世界の墓地埋葬法制』(信山社)などがある。

のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)-500x500.jpg)

-500x500.jpg)