「なぜトランプが支持されるのか」会田弘継氏インタビュー(全3回)

第3回 アメリカ「帝国」の瓦解に備える

オバマの政策的失敗がトランプ現象をもたらした

2008年のリーマンショックの8年後にトランプを当選させてしまった主な要因の一つがオバマ時代の政策的誤りにあったとする検証と自己批判が民主党内で数多く行われ、いまではほぼ常識的な見解になっていることが、日本ではほとんど知られていません。

ニューデモクラッツのIT企業優遇が巨大IT企業の独占の放置につながり、大きな貧富の格差を生みました。「民主党はデジタル産業との結びつきが強く、オバマ政権のもとで格差が急速に拡大したのも、そのためだといわれている。オバマ政権がデジタル産業への適切な独占禁止政策を採らなかったために、GAFAと表現されるグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンなどの巨大デジタル企業が成長するとともに、超富裕層を誕生させてしまう。そうした超富裕層の登場に失望した労働者階級を、トランプ前大統領支持へと走らせ、アメリカ社会の分断が深刻化したと指摘されている」(神野直彦「ポスト工業社会と『賢い財政』 二重の危機における明日を切り拓く」『中央公論』2021年4月号)。神野先生は専門である財政問題に貧富の格差が影響を与えているという文脈でこう指摘したわけですが、オバマを一種神格化した論調が多い日本では、埋もれてしまっています。

その格差はバイデン政権下のインフレでさらに広がりました。インフレは新型コロナとロシアのウクライナ侵略のせいで、バイデンが悪かったのではありませんが、結果的にトランプ路線を強化する方向でバイデンの政策を縛りました。国境の壁建設や不法移民の送り返しなどの移民政策の厳しさはトランプ以上ともいえる状況だし、対中関税でも鉄鋼やアルミの追加関税率を3倍にする方針を決めるなど、WTO(世界貿易機関) ルール違反と思われる関税政策が横行しています。

自由貿易とWTOを壊したアメリカ

そうなったのは自由貿易体制に対するアメリカ人の信頼がなくなり、そのためにWTO が機能不全になったことが原因です。私はWTO を前身のGATT(関税貿易一般協定)から取材していますが、発足時の高揚感と、今の見放された状況との落差に驚かされます。

WTOの最も重要な機能は紛争解決機関です。当事国間の協議で解決できない場合、紛争解決小委員会(パネル)が設置され、そこでも解決できなければ上級委員会(Appellate Body)に上訴され、違反が確定すれば是正勧告が行われます。

GATT時代はルール違反と認定されても、各国に政策を変えさせる強制力がなかったのですが、WTO では強制力を持つ制裁を科すことができるようになりました。ところがアメリカはオバマ政権の前から、この上級委員会の判事の選考に全く協力しなくなり、WTO の最も重要な部分が機能しなくなったのです。

自由貿易体制の推進による繁栄は、第二次大戦後の国際秩序(ブレトンウッズ体制)の柱でした。アメリカの本音はイギリスとヨーロッパがガタガタになった機に乗じて植民地の囲い込みを終わらせて、圧倒的な経済力で開放させた植民地の市場でも優位に立つことでした。

19世紀以来の覇権国家だったイギリスは必死に抵抗し、特恵関税問題での妥協を求め、植民地体制を急激に壊さない仕組みになっていきます。国際貿易機関(ITO)を作るはずが紛糾して成立しないので、GATTの事務局を兼務することにしてITOの暫定事務局を維持し、その下で自由貿易を進める包括的交渉(ラウンド)をくり返しました。現時点で振り返って最後の成功となった包括的交渉がウルグアイラウンドです。多くの国が7年間も、大きな生みの苦しみを味わいながら94年の妥結にこぎつけ、翌年にGATTに代わるWTOを設立し、ITO設立という戦後の夢を果たしたわけです。

当時は私も国境がなくなり、いろいろなものが廉価に手に入る世界になっていくと思っていました。ただ、安く性能がいいものが勝つだけになれば、みんながトヨタカローラに乗り、マクドナルドのハンバーガーを食べる、つまらない世界になるとも感じていました。

そういう文化的な反動はその後、たしかにありましたが、もっと重要だったのは繁栄を期待された自由貿易が生み出す格差でした。関税障壁がなくなると製造業の工場は、労賃の安いところに国境を越えてどんどん移っていきます。自由貿易は資本の専制体制でもあり、市場経済原理で放りだされた労働者が、本来は国家が面倒を見るべきですが、何の手当てもなく浮遊していく。自由主義のネガティブな側面が、アメリカだけでなく世界中で証明されていきました。その反動がいま、日米を含む世界のあちこちで顕在化しています。

アメリカの弱体化で困るのは日本

アメリカの中間層弱体化に起因する混乱に根本的な手を打たないと、アメリカのみならず日本も非常に困ることになります。20世紀後半にアメリカの圧倒的な力で保たれた秩序の最大の恩恵を受けた国は、軽武装で安全保障をアメリカに頼りつつ、アメリカ市場への輸出に注力して経済的に繁栄した日本でした。

そのアメリカが国内の混乱で内向きになり、内政に集中して孤立主義的になると、非常に困るのは日本ですから、自主防衛論が出てくるわけです。でも私は、日本もトランプ現象と同じ問題を抱えていることをまず議論すべきだと思います。

2016年9月にアジア学会が、日本の都市圏でトランプとヒラリー・クリントンのどちらを支持するか世論調査を行いました。その結果を見ると、都市圏の15歳から29歳までの若年層で、トランプとクリントンが35%対35%で拮抗していたのです。他の世代はヒラリーの圧倒的優位に比べて、異様でした。

日本の若者の現実を見れば、政治や経済の現状、若者の貧困、年金や社会保障の将来にとても不安を持っていて、トランプ支持者が持つ不安や怒りとそう変わらない構造の中に置かれています。2007年に『論座』で「『丸山眞男』をひっぱたきたい 31歳フリーター。希望は、戦争。」を発表した赤木智弘氏は、リベラルたちへの怒りと戦争への期待感の表明で、就職氷河期世代の若者たちの中に不満と絶望が蓄積する異様な状況を浮き彫りにしました。

アメリカのように歴然とした形で出てはいませんが、日本社会の中にもトランプ現象が起きていて、いずれ政治化するだろうと思っていたら、ポピュリストや右派政党がやはり出てきて、不満の受け皿になり日本政治を揺さぶろうとしています。

ギグワーカー化する労働者

重要なのは、防衛力自立などよりも先に我々の足元をまず見ることです。トランプのアメリカが特殊なのではなく、日本でも世代間格差で若年層に弱者のしわ寄せがきている問題に、対応を急ぐことでしょう。先進国全体がサービス産業中心の経済になり、製造業は中国や東南アジアに出ていくので、浮遊してしまう労働者がたくさん出てくるのは避けられません。アメリカでは統計上は雇用者になっていても、週に30時間しか働いていない若年層ギグワーカー(ネットで単発仕事を請け負う労働者)がものすごく増えています。労働組合の組織率はどんどん落ちる。先進国共通の課題です。

日本政府も分かっていて当然、手を打とうとしていますがまったく不十分です。「新しい資本主義」の議論も、まさに今までのやり方では持続不可能だという問題意識の表れでしょう。しかし中身を見ると、労働者の再教育が主要な対策では、周回遅れの感があります。アメリカでは90年代から法案を何度も作ってきましたが、解決できませんでした。

サービス産業化・知識産業化する経済構造の中で、40~50歳代になって新しい技術を身につけ、変化の激しい新しい産業に参入するのは至難の業です。再教育は一部の人しか救えません。G7の最重要課題は中国と経済安全保障で対決するより前に、まずは足下のこうした現実の問題の解決に積極的に取り組むことです。それこそが今後の世界の浮沈を左右するはずです。

ポスト・グローバル化の世界

WTO体制でサービス貿易が自由化され、金融とテレコミュニケーションの分野で各国は制度を変え、相互に市場参入できるようにしました。日本は90年代後半に金融ビッグバンで海外の金融機関に市場を開くと同時に、グローバルな金融市場に対応するために3つの金融グループに大再編をしました。携帯電話の通信市場にも外資が参入してきました。

同時に、金融市場の肥大化が進み、92年のポンド危機や97年のアジア通貨危機など、巨大な投機資金が一国の金融制度を揺るがすようになります。アメリカもクリントン時代に金融と証券の壁を取り払いました。冷戦後の様々な規制緩和が金融のグローバル化を進めましたが、その結果2008年のリーマンショックに至らせたわけです。

9・11テロと世界金融危機というグローバリゼーションの負の衝撃を受け、アメリカは自身が主導して1945年以降に作った、我々が生きてきた世界システムを壊すような動きに出ました。イラク戦争は国際連合を無視して強行され、自分たちで作ったWTOの通商システムも無視しています。アメリカは国際システムを、自分たちの利益のために作った道具だと考える傾向があるからです。

20世紀はアメリカが作った国際システムの世紀でした。二度の世界大戦における人類史上未曾有の大量殺戮を見て国際機関を創設しますが、第1次大戦後は国内の反対で国際連盟に入らず、今はまた国際連合やWTOも結局、無視してしまう。冷戦後には世界を自分たちの理想に近づけようとグローバル化を進めました。アメリカが描いた理想の本質はそれほど悪くなかったかもしれません。しかし、そのネガティブな部分が一挙に出て、国内で人々がなぜこんな目にあわされるのかと怒ると、自分で作った制度を壊しはじめる。これがアメリカです。

戦後システムの帰結は持続不可能な格差だった

1945年以降にアメリカが作ったブレトンウッズ体制や国連が限界点を迎え、形だけはまだ残っていますが、中身は空洞化しました。システムがはらんでいた矛盾が、一般の人々の生活苦や格差問題として表面化したわけです。もちろんシステムの恩恵を受けた人もたくさんいます。中国では6億人、インドも2億人と、世界中で中間層が増えました。世界経済全体としては成功物語でも中身をよく見ると、特に先進国で深刻な問題が起きています。

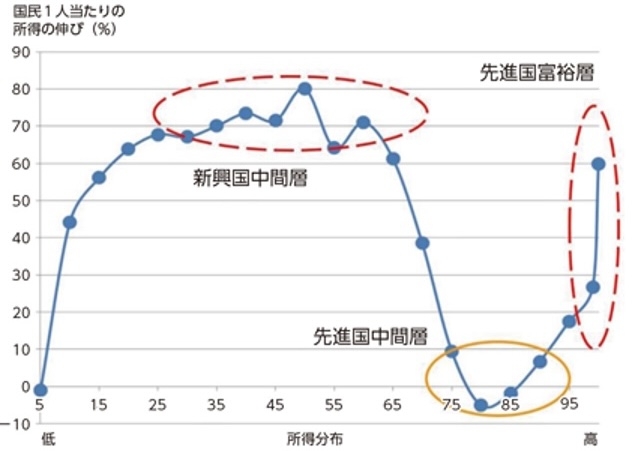

世銀のチーフエコノミストだったブランコ・ミラノビッチが発表した、世界の人々の収入構造の変化を示した「エレファント・カーブ(鼻を上げた象)」グラフを見れば、この問題点がわかります。1988年から2008年まで、冷戦後の経済グローバル化が進んだ20年間で、先進国の高所得者層と、新興国・途上国の中間層の所得が大幅に上昇した一方で、先進国の中所得者層は所得を減少させました(下図参照)。

出典:総務省「情報通信白書」令和元年度版

しかも、先進国の上位数%の金持ちだけが途上国の中産階級と同じぐらい所得を伸ばしていく構造になりました。特にアメリカの場合、 GDP は過去40年で3倍になったのに、労働者階級の高卒以下の賃金は40年間下降し続けています。

絶望死のアメリカ

ノーベル賞経済学者のアンガス・ディートンは、 アメリカの中年白人労働者階級の死亡率が2000年代に入って上がっていることを発見しました。新しい医療技術の進歩で寿命が延びていくはずの先進国アメリカで、40代から60代の死亡率が上がったのは、明らかにこの国がおかしくなっている表れです。学歴で見ると低学歴層は若年層でも死亡率が上がっていました。つまり労働者階級全体で死亡率が上がっているのです。

死亡理由は薬物中毒と自殺、肝臓障害つまりアルコール中毒で、これらを絶望死と呼ぶようになりました。過去に同じ現象が起きていたのが90年代のロシアです。ソ連崩壊後のロシアはネオリベラル経済政策の実験場になり、ジェフリー・サックスらアメリカの学者や世銀のエコノミストが市場経済を導入しました。その結果、混乱の中でひどい格差が生まれて絶望死する人が増え、ロシア人の平均寿命が縮んでしまったのです。

ロシアで90年代に起きていた絶望死が、2000年代に入ってアメリカの労働者層でも起きてしまいました。この凄まじい事態に少しでも思いが至れば、トランプは馬鹿だ、トランプ支持者はアホだと言い続けても意味がないとわかるはずです。

日本がやるべきこと

新興国で膨大な中産階級が生まれたことを理由に、グローバル化を是認する意見もあります。しかし先進国の経済と政治が不安定化したことで、世界情勢が全体として不安定になってしまったのが現在の状況です。

そこで強大な軍事力を持たない日本は何もできないのでしょうか。かつての経済力はないけれども、知恵がまだあるなら、格差の是正に取り組むべきです。

アメリカにはもはや世界のリーダーとしてどこまでも責任をもつ意識はありません。日本はウクライナ支援に付き合いつつも、まずは先進国全体の共通課題であるグローバル化の限界と弊害に目を向けるべきです。

日本は移民が少ないこともあって、比較的混乱が少ないかたちでグローバル化をくぐり抜けてきました。産業空洞化など多くの経験に基づいた対策を提案できるはずです。何よりもやるべきなのは労働者やギグワーカーの支援と労働市場への再統合を促す仕組みです。果たしてそれができるか、トランプとその支持者を頭のおかしい差別主義者とみるのでなく、グローバル化の弊害への抵抗の表出と考えて、一緒に課題を解決する気構えが必要です。彼らをただの差別主義者として見下していれば、その反動が起きます。

イギリスの議会報告によると、このままなら2030年に、 世界の上位1%の金持ちが世界全体の富の3分の1を握るようになるそうです。こうした資産集中をいま止めないと、未来は暗いものになるでしょう。「世界共通の課題としてリーダーたちが早く議論を始めないと、 我々の社会は内部から崩壊してしまう」と問題提起していくべきです。

リベラリズムの再興に向けて

前回お話した通り、アメリカでは大きな政府を志向する流れが生まれ、過去40年間の常識が逆転して、国を作り変えようとする大きな再編のただ中にあります。

ネオリベラリズムは明らかに間違いだったので修正するけれども、自由至上主義(リバタリアニズム)とは異なる、これまで我々が頑張って維持してきた多様性を包含するリベラリズムは放棄しないという穏健な立場が、私の翻訳したF・フクヤマです(『リベラリズムへの不満』)。自分たちのこれまでの間違いを認めつつ、近代的な自由・平等思想を立て直す議論です。

ヨーロッパでも多くの人が、いまのアメリカの行き方はおかしいと考えていて、保守側も社会民主主義者も、アメリカ型の資本主義を修正しようとしています。もともと日本とヨーロッパの保守も左派も、近年のアメリカのやり方には批判的な立場をとってきました。

日本も IT 規制についてはヨーロッパと歩調を合わせようとしているように見えますが、アメリカのような極端な経済格差や政治的分断とは異なる道に進むためにも、トランプ現象を真に他山の石としなければなりません。

(取材・構成 工藤博海)

会田弘継(あいだ・ひろつぐ)

1951年生まれ。東京外大卒。共同通信ジュネーブ支局長、ワシントン支局長、論説委員長、青山学院大学教授、関西大学客員教授などを務める。現在共同通信客員論税委員。著書に『破綻するアメリカ』(岩波現代全書)、『トランプ現象とアメリカ保守思想』(左右社)、7月10日発売の新著に『それでもなぜ、トランプは支持されるのか―アメリカ地殻変動の思想史』(東洋経済新報社)がある