外交裏舞台の人びと

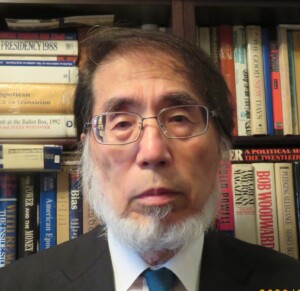

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

.jpg)

石垣空港で佐藤栄作首相を歓迎する地元の中学生たち(1965年 8月21日、沖縄県公文書館所蔵)

第15回 1969年沖縄返還問題──

日米交渉<表>と<裏>の構図⑦

沖縄返還の桎梏(上)──日米繊維問題の深層

1960年代は米ソ冷戦が本格化、経済面でも日本の急速な高度成長などによって、各国間の政治、経済、外交のバランスが大きく変化する時代だった。キューバ核危機、中仏への核拡散、米国のベトナム参戦、中ソ対立激化等々──各国内的には米国の公民権運動や中国・文化大革命、世界的な若者の反乱──既成秩序・価値観への反発、そしてベトナム反戦運動といった社会的変動が起こり、逆賭の難しい不確実な状況が世界を包み込んだ。

-e1747114075435.jpg)

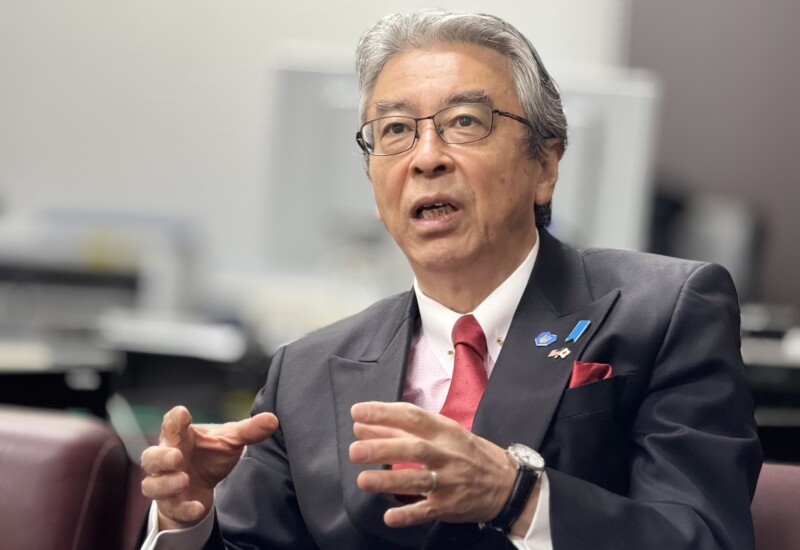

那覇空港に立寄った大平正芳外相(1964年7月3日、沖縄県立公文書館所蔵)

そんな混沌の時代に外相と通産相を経験した哲人宰相・大平正芳は、概次のような一文を残した──世界はトップ外交の時代に入った。交通通信が急速に発達、核時代を迎えて外交が時を移さず処理しなければならぬ問題が次々に出てきたためだ。これまで自ずと分業的に処理されてきた内政と外政の境界線は、かくして容赦なく取り去られようとしている[註1]。<内政><外政>の境界消滅──首相・佐藤栄作が政治生命を賭けて目指した沖縄返還交渉は69年、密使・若泉敬を引き込みつつ、「糸(繊維問題)」が「縄(沖縄)」に絡みつく状況と化した。沖縄問題は、米大統領リチャード・ニクソンが国家安全保障担当補佐官に抜擢したヘンリー・キッシンジャーにとっても、<内政>に足を取られかねない厄介極まる政治的難物となった。

◇繊維自主規制論に与しなかったキッシンジャー

繊維問題は68年の米大統領選で勝利した共和党候補ニクソンが、米南部での集票を目的に「あらゆる繊維製品に必要な措置を取る」と公約したのが発端だった。

翌69年2月6日、大統領就任から約2週間後の記者会見で、ニクソンは繊維(毛製品及び化合繊製品)を対米輸出する諸国の自主規制を求めて各国と協議する方針を表明。4月に商務長官モーリス・スタンズを西欧7カ国に、5月には日本をはじめとするアジア(韓国、台湾、香港)へ派遣した。結果はどの国も冷淡な対応しかせず、繊維問題の解決に向けた商務長官の西欧・アジア歴訪は失敗に終わる。この歴訪では特に、経済成長著しくターゲットにされたのが「経済大国」日本だった。

佐藤内閣は、①自主規制は米国も標榜する自由貿易の理念に反する②輸出入の不均衡是正は米国内の産業政策によって対処すべきだ③輸入による被害が米国内の繊維産業に生じたならば、救済策はGATT(関税及び貿易に関する一般協定)19条(輸入急増により国内産業に重大な損害を与える場合の緊急輸入制限措置)の適用によって行われるべきだ──と米側に反論、自主規制を前提とした協議には応じられないとの方針を伝えた。日本側は官民ともに「被害なきところに規制なし」[註2]の大原則で反対の足並みがそろっていた。

ここで米側の対応として興味深いのは、大統領補佐官キッシンジャーが当初、経済担当首席補佐官フレッド・バーグズテンの勧告に従って、毛・化合繊製品の自主規制を他国に求めないとの立場[註3]を取っていたことだ。キッシンジャーは、自由貿易の旗振り役である米国の外交的視点から自主規制の強要など論外とする明確な意思表示を示したものだと言える。

この時、沖縄問題と繊維問題は、ニクソン政権下では政治問題─経済問題を別個のものと見なす「政経分離」──即ち、政治的対立や諸問題を実質的な経済の関係によって塗してしまうある種の目くらまし、あるいは二つを切り離して処理する外交的知恵に基づき、両方の問題を解決できるかに思われた。ところが60年代末、相互依存が深まった日米両国が抱えていた問題は、<内政><外政>の境界が消滅する中で、国内的にも連鎖反応を引き起こす根深い政治問題となっていた。このため、ニクソンは「政経分離」原則を持ち込む余地がなかった。

その点、「1969.6.3」という日は、沖縄返還をめぐる日米交渉史を振り返る際、<表><裏>双方の舞台における日米外交において、特筆すべき一日と言っていいかもしれない。それを象徴的に表していたのが、6月3日付『ニューヨーク・タイムズ』紙のニクソンによる「沖縄・核抜き返還」決断のスクープ報道[註4]、そしてタイミングを合わせるように、奇しくも同日付『ワシントン・ポスト』紙に掲載された日米繊維問題に関する大々的な広告だった。これは、外相・愛知揆一の訪米期間中[註5]に起きた、メディアを通じた外交戦のひとつだった。

◇愛知訪米6・3の意味

6月3日、米有力紙『ワシントン・ポスト』には、日本の外務大臣に対する「公開書簡」と銘打った広告が掲載された。見出しに「友情は両面交通……貿易も然り」とあった。

「愛知外務大臣殿 閣下、全米衣服製造業労働組合連合会四〇万人の会員は、閣下のワシントン訪問を歓迎するものであります……」で始まる「書簡」は次のように続けられていた。

「ご承知のとおり、アメリカは日本が第二次大戦の痛手から立ち直るため巨額の援助を行なってきました。今日わが国は経済力の建て直しのために努力を続けておりますが、とりわけ労働者がじゅうぶんな雇用の機会を与えられることが重要です。

衣服製造業は、日本からの輸入急増により雇用問題が危機に瀕しております。昨年の繊維および同製品の輸入量は六〇%も増加し、日本からだけでも四億ドルに達しました。このため、工場閉鎖や失業者続出の恐れもある次第です。

対米輸出を自主的に抑制する協定を結ぶことがこの問題の最善の解決策である、とわれわれは考えます。日本でも秩序ある輸入のため規制措置を講じているではありませんか。われわれはすべての繊維品の輸入をカットすべきだと主張しているのではありません。国際綿製品協定同様、ただ輸入の増加率を抑えたいのです。もし協定が締結されなければ、アメリカ政府は法律にもとづいて輸入数量割り当て制を採用することになるでしょう。(後略)」[註6]

「公開書簡」の広告主は全米衣服製造業労組だが、これは、繊維業界及び関係労組ばかりでなく、ニクソン政権の主張そのものだった。実際、「公開書簡」が掲載された6月3日は、沖縄返還をめぐる日米交渉が最大のテーマとなる、外相・愛知と国務長官ウィリアム・ロジャーズとの日米外相会談によって表舞台外交の幕が切って落とされた日だが、その日、愛知は商務長官スタンズとも会談した。

沖縄問題と並ぶもう一つの懸案、繊維問題をめぐっては、今後このままの勢いで日本からの毛・化合繊製品が米国に入ってくれば、①米繊維工場の閉鎖や大量失業状態に瀕する恐れがある②他国からの繊維製品の輸入増大と併せて米国の貿易収支は赤字が増大する③米国内には保護主義が台頭する──との危機感が米議会内には広がっていた。米側は、国内の空気を「公開書簡」をもって愛知ら一行に伝えたのだ。それは、5月の商務長官訪日の際、日本側の反発に驚いた当のスタンズも含め米側が、今回は閣僚レベルで激論になるような真っ向対決を回避したかったためだった。

.jpg)

愛知揆一外相(奥)と会談する屋良朝苗主席(1970年 1月19日、沖縄県公文書館所蔵)

6月3日の愛知・スタンズ会談は、双方が持論を主張したのみだったが、注目されたのは米側が従来まで「自主規制か輸入数量割り当て制か」の二者択一を迫っていた強硬姿勢を軟化させたように見えた点だ。この結果に対する日本側の受け止め方について、時事通信ワシントン特派員・藤原作彌(後に日本銀行副総裁)は次のようにレポートした。「沖縄優先という心もあってか」、同2日に外相・愛知と会談したニクソン大統領からは「繊維のセの字も自動車のジも出ず、一般的な貿易問題に終始し、スタンズ長官との会談でも緊張した場面は見られず、悲壮な覚悟で臨んだ外相もいささか拍子抜けしたようだ」。結局、繊維問題は引き続き交渉することで合意し、日本側には「逃げ切った」(外相・愛知)との見方[註7]が広がったが、繊維問題はそれだけでは終わらなかった。[註8]

元々、保護主義論者ではなく、繊維問題処理の責任者を任されたスタンズは、ニクソンが打ち出した自主規制構想に関して欧州・アジア諸国歴訪でこぞって猛反対を受け、国内の自由貿易論者やマスメディアからも「時代に逆行する」として批判された。さらに、繊維業界や労働界から攻め立てられ、議会筋からも激しく突き上げられるなど、四方八方から非難の矢を射かけられた。

実際、6月3日の愛知との会談でのスタンズの主張は、従来の二者択一を迫る〝恫喝作戦〟から日本側の同情を買おうとする“泣き落とし”作戦への転換だった[註9]との受け止め方もあった。スタンズが日本側に求めたのは、日本の対米輸出調整という筋論だったが、政治判断をする際、判断の基礎となる政治的時間軸との兼ね合いで、折り合いがつかなかった。

スタンズによると、繊維貿易に関して米国を除く主要国はすべて、繊維輸入に対して二国間取り決めによる制限か、一方的制限を実施しており、今や米国が世界唯一の自由市場。他の諸国が生産する繊維すべてを米国が吸収するのは土台無理な相談だ。そんなことをすれば、米国の繊維産業が重大な打撃を受け、大量の失業者を生み出す。その解決方法として、米国は68年末までの輸入水準であれば、受け入れてもよい。しかし現在、米国が受け入れ切れない割合で輸入量が増加しているので、この輸入水準を抑えるための「調整措置」が必要だというのが米提案だ。もし、この措置が遅れると、議会が輸入制限を強硬に求めてくる恐れがあるというのだ。[註10]。

しかし、繊維問題の本質は単純な二国間レベルの調整のみで事足りるというものではなかった。ジョンソン政権時代に本格介入したベトナム戦争が負の根源としてあった。米国財政だけでは支え切れない膨張する軍事費に加えて、日独など経済成長著しい諸外国との経済的競争力による国際収支の鈍化があった。米国の国際収支赤字の原因は他にもいろいろあるが、繊維製品の輸入がかなりのウエイトを占めており、このまま放置しておくと、米国の繊維産業は遠からずダメになってしまうことが目に見えていた。

国際収支の赤字、産業政策の衰退はドル弱体化へと連動、基軸通貨ドルの信認低下につながる。ブレトン・ウッズ体制の揺らぎ、併せて国際自由貿易に不可欠な世界平和と地域秩序不安定化の危機的足音が迫ってきたのが、ニクソンが第37代大統領に就任した1969年だった。

それは、第二次大戦後、超大国アメリカが構築した国際体制「パックス・アメリカーナ」の構造的崩落危機を意味した。ニクソンにとって、そのアメリカの建て直しは待ったなしの外交的課題、しかも<外政>ばかりでなく、境界が消滅した<内政>との連動作用の中で、問題を処理しなければならない難題だった。その象徴的な難題が、繊維問題であり、沖縄返還問題と併せて72年大統領選での再選戦略を始動するに当たっての初めの一歩だった。

◇繊維問題・日米のズレ

日本側の変わらぬ強気な姿勢は、客観的な統計値に基づく対米説明に自信を持っていたためだ。例えば、既に綿製品についての国際貿易に関する長期取り決め(62年)がある上、米繊維市場における輸入シェアは69年においても1割を切り、伸び率も微増(61年シェア5.1%、69年同8.5%)[註11]との数値を対米説得の根拠としていた。

しかし、国益を賭けた知的格闘技たる外交においては、必ずしも「理、良く感情を制する」ことにはならない。繊維問題をめぐると日米外交の深層において、国民感情を踏まえて交渉に臨む当事者間には大きなズレがあったように見える。特に第二次大戦後の日米外交においては、戦勝国と敗戦国の歪んだ関係が、時に理屈抜きで頭をもたげてくる。

そんな時は、たとえ「政経分離」という手法が生きていたとしても、そうした「外交の知恵」は使えなくなる。今回、ワシントンポスト紙の広告に垣間見えたのは、「公開書簡」の根底に流れている“賃借対照表”的な考え方だ。米国は、敗戦国日本の復興に際して「巨額の援助」を行ったが、そのお陰で日本は「経済大国」にもなれた、今やその「借りを返す時だ」──と。

こうした対日感情が両国間の根底に根強くあれば、非対称の安全保障体制に搦て「アンフェア・ニッポン」「フリー・ライダー・ニッポン」という米側の固定観念を底上げする結果になってしまう。加えて、日本が対米反論の根拠とした「その時点での客観的な国際収支統計値」は、「パックス・アメリカーナ」の揺らぎを感じ、70年代以降の先行きを展望する超大国──世界におけるその指導的地位を懸念し始めたワシントンにとって、何ら説得材料にはならなかった。

60年代前半、米国の貿易収支は黒字を維持、64年には68億ドルの黒字を記録していたが、60年代後半になると、ベトナム戦争に本格的に参戦した影響によって軍事費が増加、対外的な経済的負担が増加した。一方で、日本や欧州諸国の経済成長が加速した結果、米国の対外競争力は低下し始め、米国の輸出シェアが減少、輸入シェアが拡大することになった。このため、米側からすれば、70年代以降の国際収支見通しに立って、米国経済が暗転する状況は見えていたのだ。[註12]

◇米側と佐藤首相の思惑が一致

こうした状況下にあったニクソン=キッシンジャー外交の戦略目標は、究極的には「核の時代における世界平和」であったが、それはデタント(緊張緩和)によるソ連との安定的な関係構築、と同時に中国との抜本的な関係改善、それに伴う中ソ関係の安定化を政策として実現することを意味した。そして、その戦略目標を成就するには、まず前提としてベトナム戦争の終結、それと並行して米国のアジア太平洋政策の要石・沖縄の安定的な確保という難題が目前に横たわっていた。

こうした局面にあってこそ、沖縄返還を自身のレガシーとしたい首相・佐藤栄作にとっての好機が生まれたのである。佐藤にとっては、外務省ルートを使った表舞台外交とは別に、「核抜き本土並み」を実現するのに舞台裏で動ける在野の密使・若泉敬が掛け替えのない存在となっていた。が、この時点で佐藤も若泉も、繊維問題(糸)が沖縄問題(縄)に深く絡んでくるものになるとは想定していなかった。

<註>

[註1]『大平正芳全著作集3』第一部・旦暮芥考<二號 説苑(外交)>「首相外交」

[註2] 米国は貿易不均衡を背景に規制の必要性を主張するが、真の原因は自国製品が輸出先の国(日本)で競争力がないために売れないのだ、と反論の意味で使った。

[註3] 信夫隆司『若泉敬と日米密約』

[註4] 本連載第13回「◇鵜匠方式・佐藤外交の欠陥」参照

[註5] 本連載第10回「◇厳しい取引の真意は何か」参照

[註6][註7]『世界週報』69年6月24日号

[註8] 本連載第10回「◇手強いニクソン、若泉の不安]参照

[註9] 『世界週報』69年6月24日号

[註10]69年5月20日、商務省での記者会見

[註11]『通商産業政策史』

[註12]米国の基礎収支(経常収支+長期資本収支の合計)の赤字幅は、60年代前半には年平均7億ドル程度であったが、ベトナム戦争の本格化した65年には一挙に18億ドルに増大し、68年には一時的に13億ドルにやや減少したものの、69年には再び29億ドルに拡大、70年にも30億ドルの規模を記録した。このように長期にわたるアメリカの基礎収支赤字は、ドルの信認低下を通じて現行国際通貨体制を揺るがす根因となっていた。(「年次世界経済報告~転機に立つブレトンウッズ体制」1971(昭和46)年12月14日経済企画庁)

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

-500x457.jpg)