経済停滞・人口減少 日本の撤退戦略

怪談:パラダイム転換のススメ

経済停滞、人口減少にどう対処すべきだろうか。

金井利之 東京大学法学部教授 (自治体行政学)

「2000年」の日本は史上最も豊かだった

政策を考えるときには、事実と規範、ザイン(存在=あること)とゾルレン(当為=あるべきこと)について、踏まえることが便利です。

経済社会では、人口と経済が二つの大きな政策評価の基準、つまり、当為になっています。1990年代から21世紀の第1四半期については、人口減少と経済停滞という「事実」から、しばしば、「失われた30年」という評価がなされています。これは、その前提として、人口増加・経済成長が望ましいという価値観(規範)があるからです。近代社会において、我々の心に深く染みついたパラダイム(ある時代に支配的な物の見方)です。これを前提にすると、「人口増加・経済成長は望ましい」という価値観を皆が持っていながら、それができていない「事実」は非常に不愉快です。認知的不協和の状態です。

もっとも、経済成長しても、それ以上に人口が増加すると、貧しくなる気もします。逆に、人口減少しても経済停滞がそれほどでもなければ、豊かになるかもしれません。経済と人口の相対関係を評価基準とすることもあります。経済と人口を合わせた規範の代表は、一人当たりGDPです。日本は今33位です(2023年統計)。G7で最下位ですから、たしかに、これでは先進国とは言えません。

ところが、少し遡ると日本が一番豊かだったのは2000年でした。1人あたりGDPは世界2位です。1990年代はだいたい3、4位でした。その前のバブル期は8位ぐらい。2000年まで我々の生活は平均としては豊かだったのです。しかし、就職氷河期とリストラと非正規化の時期でもあり、分配、特に世代間の分配で深刻な政策選択ミスをしてしまった。もしちゃんと分配していれば、日本は世界的に豊かな国にとどまれたと思います。

2000年代に入ると小泉・竹中路線で日本が壊れ、急速に順位を下げ、小泉純一郎政権が終わるころに21位まで転落します。小泉さんのせいか、経済の流れでそうだったか分かりませんが、とにかくそうなりました。その後、少し持ち直したのが2009年です。リーマン・ショックで日本は相対的に被害が少なかったのです。麻生太郎政権でした。このあと民主党政権になって、2012年に17位から14位までちょっと上がった。その後、アベノミクスの「成果」によって27位まで転落しました。これも安倍さんの政策のせいか、経済の流れでなったのか分らないですが。その後、岸田政権になって、もう1回転落して今は33位です。ということで、「失われた30年」というのは間違いで、「失われた20年」というのが、1人当たりGDP からは言える気がします。

一般的傾向として、長期政権が「成功」しているときは、国民が「貧しくなる」ときでした。小泉政権、第2次安倍政権、岸田政権です。一方、政権の「失敗」のときは、国民は相対的に「豊か」になっていたと言えます。リクルート事件、あるいは橋本、小渕、森政権、あるいは麻生政権、民主党政権の方が実は良かった。あるいは、経済の調子が悪いと、人々は政権にすがらざるをえないので政権が安定する、経済の調子がいいと、政権を批判する余裕が出てくる、ということもあるかもしれません。

「あるべき姿」を目指す騙し

政策は規範を前提にしています。「人口を増やす、経済成長を実現する」という「規範」に従って、あるべき姿を目指す政策を打ち出すしかない。人々の価値観に合わせて「事実」の達成を目指すのです。しかし、「事実」として人口増加・経済成長は達成できないので、政策の失敗は必然になります。近年の日本政府は、20年、30年、その政策を打ち続け、失敗し続けました。例えば「まち・ひと・しごと創生」(2014年~)について、私は10年前から「地方の人口が増えるはずがない、地方に人が流れるはずはない」と言っていました。なんでそういう政策を続けるのかが不思議です。日米開戦のときと同じで、必ず負けるとわかっていて、戦争を始めました。

しかし、シンプルに考えると、「規範」に対して挑戦しない、安逸で怠慢で守旧的な政策なので、実は合意形成が楽だからなのです。ですから失敗するのは分かっていても、愚策を言い続けざるを得ない。これは政権として、政権延命には資するという政治的な合利性があるのです。なぜ毎回失敗する政策を打ち出して、政治が成り立つのか。先に述べたように、経済の調子を悪くしておけば、人々は政権にすがるので、かえって政権は安定します。そして、例えば小泉政権、安倍政権は次々とアジェンダを打ち出してくる。あれどうだったかねと振り返られる前に次の球が来るので、あの野村克也さんでも解説するヒマがなくなってしまう。政権運営としては賢いのです。しかし、実際の効果は出ない。

国民はどちらかというと、気持ちよく騙されたい人が多いのです。今日より明日は貧しくなる、今日より明日は寂しくなる、という「不都合な事実」を直視したくないのです。それが普通の感覚です。嘘でもいいから、気持ちの良くなることを、政府には言ってもらいたいのです。もちろん、人口増加も経済成長も実現しませんから、騙され続けます。

「パラダイム外の政策」は可能か

そうした中で、近代社会の価値観から外れた「パラダイム外の政策」は可能なのか。人口減少と経済停滞を前提に打ち出せるのか。いずれ必ず起きる「事実」を前提、与件にして、新たな規範を打ち出せるのかということが問われるわけです。

2040年問題とか45年問題と言われるように、高齢化のピークを過ぎればあとはラクになるという話は、地方圏の自治体には当てはまりますが、日本全体には当てはまりません。今だけ乗り切れるという対応ではなく、ずっと一貫して人口が減ることに対して対策がとれるのか。

「人口減少はいいことだ、経済停滞の何が悪い」という、革命的な規範を出せるのかというと、これはなかなか難しい。歴史的に言えば、マルクス主義(共産主義)が資本主義とは別の規範を出したわけですが、失敗しました。そもそも、マルクス主義も、生産力をバンバン増やせという経済成長主義という点では、資本主義と同じでした。マルクス主義は、少なくとも人口と経済に関しては、パラダイムの変換にシフトしなかった。他方、歴史的にはマルサス主義の考えがありました。人口を抑えないと大変なことになるという規範です。しかし、これはなかなか危ない。産児制限ぐらいならまだいいかもしれませんが、優生思想・強制断種のようになると、恐ろしく非人道的です。

また、人口というより経済を抑えるという規範もあります。反公害・エコロジズム、「スモール・イズ・ビューティフル」とか、ローマクラブの「成長の限界」が1970年代に打ち出されました。我々が若い頃は、このまま石油を使い続けたら無くなると、素直に信じていました。しかし、石油など化石燃料は無くならず、山ほどありすぎて、このまま使い続けたら、止めどもなく温暖化すると困っている。経済を抑える必要があるのは、環境問題(気候変動)のゆえというわけです。とはいえ、SDGs(持続可能な開発目標)も、別に経済成長をやめるとは言ってない。効率的にやりましょうとか、両立しましょうとか、グレタさんがグレたくらい微温的な話です。正面から規範に挑戦するのは非常に難しい。

ということで、やはり「人口増加は素晴らしい、経済成長が望ましい」という、元の木阿弥の「規範」に戻りがちです。そして、成功しない政策を、今後も10年も20年も続けていくことになります。そうして、日本は不機嫌に衰退していきます。

成長しない経済の実績

パラダイム転換が難しい理由の一つは、経済成長や人口増加が本当に無理なのか、実証的なエビデンスが示せないからです。できるかもしれないなら可能な道を探るのが政治ではないか、という話になります。

さらに言えば、日本が一国だけ経済や人口を抑えても、地球温暖化対策や資源維持の点では意味がない、外国にやられてしまうという、いわば近代主権国家的なリアリズム国際政治があります。人口と経済を巡る競争から逃れるのはなかなか難しい。

それでは、経済成長しないモデルは、出せるのか。ローマクラブ的に言えば、1990年代から2000年代まで日本はほぼゼロ成長ですが、「成功」といえます。しかも、平均的に言うと、GDP 500兆円というのは1人当たり400万円ですから、標準世帯(4人世帯)で1600万円くらいの豊かさです。2024年では600兆円ですから、1人あたり480万円です。もちろん、円安ですからドルベースでは、減っているとも言えます。ともあれ、大した成長もせずに、転落もせずに、それなりの豊かさを実現できたという1990年代のは実にすごいことですが、残念ながらそれを高く評価する人がいないのです。

成長しない経済を実現し、しかも分配、貧困問題があったけれど、そこそこの暮らしができてきた。それを全世界に提唱し、日本としての「定常モデル」を提示することが、2000年代には必要でした。しかし、我々はそれを規範的に打ち出すことができなかった。いつまでたっても成長、成長でした。今でも、馬鹿の一つ覚え(「バカイチ」)で成長の絶叫です。大変な知的怠慢だと思います。

安全保障政策 自治領という「事実」と「規範」の確認

もう一つの認知的不協和の問題は、安全保障政策です。日本は基本的に(米国の)自治領であるというのは事実であると思います。これが通常の規範(=日本は独立国家・主権国家であるべき)と一致しないので、みんな不愉快になるわけです。

自治領なのに独立国だと詐称してきたのが保守本流だするならば、この自治領という事実は気に入らないから、真の独立を回復すべきだとしてきたのが自爆的な右翼と左翼です。しかし真の独立というのは本当に目指せば大変なことになるので、保守本流の方がまともだったと思います。

端的に言えば、もし独立したいなら対米独立戦争に勝利するしかないのですが、そんなことをしたら米軍や連合国軍に再攻撃される。実現性もゼロだし、国民生活は悲劇的になる。自治領という事実を受け入れるしかありません。

もっと言えば、それは第2次大戦に勝利した連合国の対日戦後処理なのであって、中国が強くなったらあっさり中国に支配されるのが保守本流の自然の流れです。また、日本の一部の為政者は、教育とAIで民衆を支配して、危機や緊急と称して人々の権利を制限するのが好きですから、中国の為政者と相性がよいので、苦もなく転換できるでしょう。ウクライナのように頑張って戦うと、みんなが戦禍で苦しむ。一方で、降伏して何もされないかというと、チベット・ウイグル・香港を見ればわかるように、これも何をされるか分らない。つまり、どちらに進んでも人々には不幸しかないので、答えはないのです。それが敗戦国という「事実」です。

明治国家では、治外法権・関税自主権など不平等条約の改正が、非常に大きな課題でした。徳川政権の優れていたのは、「瓦解」のときに、対欧米戦争での敗戦国にしなかったことです。薩長の作った明治国家は、愚かでしたから、対連合国敗戦を生み出してしまいました。それゆえ、戦後日本の場合は、不平等条約の改正をアジェンダにできません。日米地位協定、行政協定はそのまま放置している。独立国家ではないから、条約改正をするための主権がないということですよね。自治体がいくら文句を言っても、国の法律が改正できないのと同じです。

アメリカが弱まったら、アメリカを助けなければとしゃかりきになると、非常に痛い目に遭うことが目に見えています。アメリカの衛兵となるのは、敗戦国ではない衛星国の韓国・台湾・フィリピンがやるべきことです。

社会保障政策 平穏な撤退と消滅

次に、社会保障は人口がずっと減っていく中での社会保障となります。総人口規模は5000万人であれ1000万人であれ、それ自体は問題ないのですが、1億2500万人からそこに至る移行プロセスで、誰が誰をケアするかという問題が残ります。ケアされる世代よりケアする世代の方が少ない、肩車どころか1人の肩に3人乗る曲芸のようなことができるのでしょうか。

楢山節考のような姥捨ての世界は、非常に非人道的だと普通は思うんですが、大都市圏で孤独死が起きているのは、同じようなことです。政策的にやろうとやるまいと、姥捨ての実態が起きてしまっています。

地方圏の撤退はある程度できました。地方圏で撤退する場合には、中心都市とか親戚とか、あるいは国からのサポートがあります。廃村は起きていますが、そこで野垂れ死んだという話をあまり聞きません。 何らかの対処ができているわけです。

しかし、撤退が大都市圏で本当にできるのか、あるいはもっと言えば、日本全体でそれができるのか。つまり、限界集落、消滅自治体の撤退は、後方基地でサポートすることができます。最終的には東京の大都市圏、23区がサポートすることになります。しかし、その23区も高齢化していくわけです。そうすると誰が助けてくれるのでしょうか。本国(戦勝国)であるアメリカでしょうか、あるいは同じく少子高齢化に苦しんでいる中国・韓国・台湾でしょうか。今までの地域的な撤退のモデルだけでは済まないことになります。

集落じまい、ムラじまいに関しては、そこそこできる。1960年代ぐらいから廃村はある程度やってきました。宮本常一的に言うと、個々の家庭や個人にとって、廃村はいいことなのです。いいところに引っ越すから廃村になるのです。離村によって、暮らしは良くなるじゃないか、誰も困らないでしょう、どこか都市とか東京に行って幸せならそれで結構です。しかし、問題は最後に東京からどこに行くのかということです。どこに行くのかよくわからない。移民・難民として、海外でしょうか。

「二流の人材」がパラダイム転換を担う

最後に、これからの政治行政のあり方です。基本的には、パラダイム転換をしないと、ずっと不満が残る状態になる気がします。

我々が、この成長主義、近代の呪縛から逃れるには、どうするかということです。かといって、ポストモダンというとまた「トンデモ」議論がいっぱいある。日本で言えば、戦時のウルトラナショナリズム(超国家主義)や「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」の失敗があった。しかし、2000年ごろには一応、定常経済モデルは、本当は有り得たかなと思います。

それからもう一つ、パラダイム転換を担う人材がいるのかということです。多数の知識人・専門家は、成長主義の呪縛から自由になりきれていませんから、役に立ちません。しかし、私は結構いるのではないかと思います。 定常志向のパラダイムは、リーンイン(挑戦)する人はダメです。自分が出世してやろうというような人はダメなんです。幸い戦後日本の管理・画一教育は、世界に通用しない二流の人材を大量に育成してきたので、チャンスがあると思います。二流人材というのは、頑張って一旗上げてやろうというエネルギッシュな人ではなくて、権威と大勢に言われるまま、しかし、自身では「自分で決めている」として、適当に生きる地元ヤンキーみたいな人です。現状ではこの二流の人材をリーンインたちが手足に使って支配しているので、成長主義の呪縛から解放されません。このリーンイン人材は早く外国に行っていただいて、二流人材だけで政権を運営できるようになれば、うまくいくかもしれません。

経済成長を望んでいる国民に対して、経済成長をやるぞというふうに騙りながら、実は経済成長させない政策をするという、欺し的な「詐欺ノミクス」政策も不可能ではない。もしかすると小泉政権の「構造改革」や第2次安倍政権の「アベノミクス」は、こうした偽りの高等手法だったのかもしれません。声高に安全保障・対外強硬路線などを「バカイチ」に唱道しながら、結果的には敗戦に向けて邁進する高等戦術もあるでしょう。二流国民というのは騙されやすいんですけども、騙されやすいということは、パラダイム転換にも役に立つと思います。

ということで、トンデモ話、夏の怪談のような話でしたが、このへんでお開きにします。

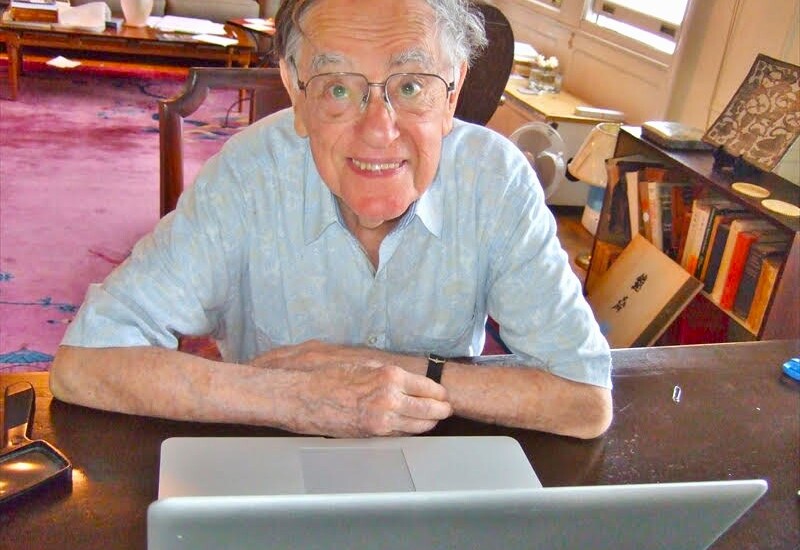

金井利之(かない・としゆき)

東京大学大学院法学政治学研究科教授(自治体行政学)。1967年生まれ。東京大学法学部卒業、同助手。東京都立大法学部助教授を経て現職。著書に『自治制度』(東京大学出版会)『行政学講義』(ちくま新書)、『コロナ対策禍の国と自治体』(同)など。

-500x388.jpg)