外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

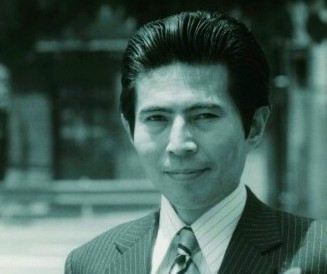

ジョンソン米大統領を表敬する若泉敬。左はロストウ特別補佐官=鯉渕信一氏所蔵

第11回 1969沖縄返還問題──

日米交渉<表>と<裏>の構図③

◇2度目の「密使」若泉――<裏舞台外交>始動

1969年6月21日、神奈川・鎌倉の佐藤別邸――。若泉敬は首相・佐藤栄作とおよそ5カ月ぶりに向き合っていた。首相直々の依頼を受け、ニクソン新政権の対外政策、特に対日政策に関して情報収集・分析するため、昨年末から新年にかけて秘かに訪米、その報告をした1月23日以来の差しの会談だった。約20日間の滞米中、旧知のウォルト・ロストウ(国家安全保障担当大統領特別補佐官)ばかりでなく、ニクソン新政権下でその後任となるヘンリー・キッシンジャー(「特別」の形容詞が削除された次期大統領補佐官)と初めて会談していた。

この日の佐藤との面会は、総理首席秘書官・楠田實が特別に配慮して、土曜日の日程を押さえてくれたのだった。若泉には、日米政府で公式に始まったばかりの沖縄返還交渉に関連して気になる一件があった。

=同館HPより-300x186.jpg)

佐藤栄作元首相の別荘だった旧前田家別荘。鎌倉市の鎌倉文学館として活用(現在休館中)=同館HPより

◇木村が伝えた「総理の意向」

8日前の13日午後、若泉は、楠田の所に行って次のような話をしている。木村俊夫官房副長官に呼ばれ、末次一郎も同席するところで、こんなことを言われた。「7月頃密かに訪米して、キッシンジャーを中心にしたホワイトハウスとの接触をしてくれ。これは総理の意向だ」―—と。この件で「総理の真意を聞きたい」と言うのだ。

若泉とそんなやり取りをしてしばらく後、総理大臣車に箱乗りした楠田は、佐藤に若泉から聞いた話を伝えた。が、佐藤の反応は極めて冷ややかなものだった。「末次が一緒では、木村の考えというより、末次の構想だろう」。佐藤は言葉を継いだ。「ハリー・カーン(引用者註:元『ニューズウィーク』誌外信部長)というのが来て、ロバート・マーフィー(同:初代駐日大使、ニクソンの外交アドバイザー)と会わせる工作をしているが、これなんかも一長一短だ。何も言わないと先方に自分の意向が通じないし、と言って、ものを言うと中に立ったものが言いふらすし、難しいところだ」。楠田には、佐藤の話の真意が奈辺にあるのかよく分からなかった。「若泉氏は真面目で有能な人だが、それだけに、いろんな事を言われているとみえ、悪い情報が総理の耳にはいっているのかもしれない」(『楠田實日記』)

◇佐藤-末次の距離感

佐藤は、真偽をめぐる質問を受けた時、正面から受け止めず、話を逸らすようなそぶりを見せるところがあるというが、佐藤のこの時のコメント「末次が一緒では、木村の考えというより、末次の構想だろう」には、末次に対するやや毒気を含んだ言葉のように聞こえる。

末次は旧陸軍中野学校出身で永田町・霞が関にも独自のネットワークを有する情報のプロ。それだけに、何事にも用心深い佐藤には、より警戒心がある。沖縄返還問題について末次は喫緊の要事と位置づけ、サンフランシスコ平和条約発効直後から、祖国日本の独立を名実ともに達成するため、青年運動を通じて先駆的に取り組んできた傑物。佐藤側近の木村と密接に連携を取りつつ、大濱信泉(佐藤首相の私的諮問機関「沖縄問題等懇談会(沖懇)」座長)を担ぎ、沖縄返還に向けて国民世論を盛り上げてきた。のみならず、沖縄問題の核心である基地をめぐる地域の青写真づくりに向けて、大濱の私的諮問グループを結集・強化、「沖縄基地問題研究会(基地研)」を発足(68年2月)させるなど、稀代のオーガナイザーとして、祖国復帰に貢献した。

-300x239.jpg)

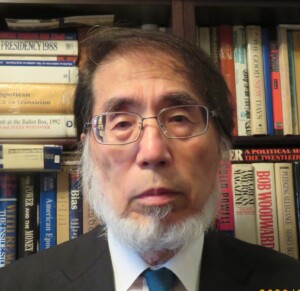

元早大総長の大濱信泉の生誕地・石垣島を訪れた若泉敬(鰐渕信一所蔵)

<裏舞台>の「時空間」で独自に動き、<表舞台>の外交との連動を図った末次だが、佐藤が政権構想の柱の一つに沖縄の祖国復帰を掲げたのは、青年運動仲間だった竹下登(後に、佐藤内閣の「幕引き」官房長官)らを通じて働き掛けた結果でもあると自負していた。

しかし、「戦後の後始末」のために犠牲を厭わず、独自の戦略的発想で沖縄の祖国復帰運動を推進してきた末次は、首相・佐藤の対応を「日ごろから優柔不断と見ていた」(末次側近の吹浦忠正)。このため、佐藤、末次双方の間には冷めた空気感が常に存在していた。その、どうせ「末次の構想だろう」という佐藤のひと言の裏には、目標(沖縄の祖国復帰)を共有しつつも二人の距離を感じさせるニュアンスが含まれていた。

木村-若泉会談での話について、佐藤は素知らぬ顔で否定したものの、実はこの時点で既に「密使・若泉派米」構想を練っていたとしても不思議ではない。佐藤側近の木村は、「頭は切れるが、自信家で口が軽いのが玉に瑕。それでも一定の信頼を置き、その仕事ぶりを佐藤は評価している」との見方が首相官邸には広がっていた。このため、佐藤が若泉に伝わるのを前提に自身の構想を木村へ事前に伝えていた可能性があった。一点、計算違いがあったとすれば、それは末次が同席したことだったのかもしれない。

佐藤栄作には、「待ちの政治家」「人事の佐藤」「早耳の栄作」などといった評価が付きまとうが、佐藤番記者として信頼を勝ち得た山田栄三(元朝日新聞政治部)によると、それらは「一面をとらえたもの」にすぎない。「時によって佐藤は先手、先手と打っておくこともあり、仕かけておいて待つこともある」〔註1〕。69年1月、ニクソン新政権が発足してからの佐藤の沖縄問題への取り組みは、まさに「積極的に仕掛けておいて待つ」政治家・佐藤のもう一つの顔を見せたものと言えよう。

楠田は、佐藤との前述のようなやり取りがあってから5日後の6月18日、若泉に改めて会った。その時の佐藤の反応を伝えた上で、佐藤との面会の日程を21日に入れることを約束した。その際、「もし総理にその意向があれば先方からそう切り出すはずだから、そのことは言わない方がいい」と、言葉を添えた。若泉も万事分かったようだった。〔註2〕

1969年12月当時の那覇市平和通り商店街=沖縄県公文書館所蔵

◇“戦友”ロストウの助言

6月21日の若泉の佐藤邸訪問は、こんな経緯があってのことだが、沖縄返還交渉に改めて深く関与したいと思っていた若泉は、行き詰まっているように見える現状を打開するため、一つの構想を用意していた。それは、若泉の米国留学時代以来の長年の友人で、つい最近、公職を離れたロストウ〔註3〕の助言から得たものだった。ロストウはジョンソン政権時代、首相・佐藤の「特使」を務めた若泉が、二人で密議を凝らした時のカウンターパートだ。「両三年以内に返還時期に目途をつける」と明記する佐藤・ジョンソン共同声明の作成に向けて協力し合い、日米政府双方が一応満足する着地点を見いだした時の“戦友”とも言える。

ロストウの助言とは、どんなものだったのか。

ケネディ政権〔註4〕とジョンソン政権で外交安保政策に深く関与したロストウは、ニクソン新政権が誕生すると、数カ月の移行(トランジット)期を経てホワイトハウスを離れた。そして、緊張した日々から解放された彼が世界旅行の第一歩として家族連れで立ち寄ったのが日本だった。現金なもので、政財官一様に、この公職を離れた男に冷たかった。6月10日から19日までの滞在中、京都見物等も含めてロストウ家を全面的にアテンドしたのが、気の置けない友・若泉だった。

この間、若泉は沖縄に関する米政府の方針や、今後の沖縄返還交渉の見通しなどについて、ロストウと話をする機会を持った。16日夕、京都から東京へ向かう新幹線で、隣り合わせに座ったロストウが話し始めた。「自分はいまでもヘンリー(キッシンジャー補佐官)とときどき連絡をとっているが、ホワイトハウスにおける彼の影響力が急速に高まっている。わが友ケイ、佐藤首相は彼を通じて日米両首脳の間に直接のコンフィデンシャル・チャネルをもつことをそろそろ考えた方がよいのではないかと思うよ。秋にニクソン大統領と首脳会談をやるのなら……」〔註5〕

若泉は、公職にあった時と違って、この時のロストウが自分に何か「示唆を与えようとしているかのようだった。以心伝心、私にはピンとくるものがあった」と後に振り返った。〔註6〕

『キッシンジャー その権力の秘密』より

◇佐藤の不可解な対応

こうしたことを踏まえて、6月21日の佐藤との会談は、若泉にとってはロストウの「示唆」を念頭に置きながらのやり取りとなった。3月10日の参議院予算委員会での答弁以来これまでの間、佐藤は退路を断ったように「核抜き・本土並み」交渉発言を公式に繰り返すようになった。が、若泉は「核抜きが達成できなかった」場合を危惧していた。その影響は、佐藤政権への致命傷というばかりでなく日米関係に大きなダメージを与える。そして何よりも、沖縄の民心を深く傷つけ、「大変なことになるのではないか」との思いを募らせた。若泉には「他人事ではないような気持であった」。

会談の中での若泉と佐藤とのやり取りは以下のようだった。

若泉「実はロストウさんから、ホワイトハウスのキッシンジャー補佐官を通じて直接ニクソン大統領に接触してみたら、と助言がありましたが」

佐藤「キッシンジャーというのはどうなのかね。そんな力があるのかね」

若泉「それは、私にも分かりませんが、67年秋の首脳会談であれだけ力になってくれたロストウさんが、親身になって考えてくれるからにはまず確実だと思います」

さらに若泉は続けた。「いずれにしても、秋の本番を成功させるためには、肝心の核を事前にトップで話をつけておくことが必要だと思いますが」〔註7〕

6月初旬の日米閣僚会議後も、佐藤は国会で「核抜き・本土並み」交渉を明言している。だが、それを「達成できる定かな見通しや根拠がない」と見ていた若泉にとっては、両首脳間の政治的ホットラインを設定してはどうかとの提案に、佐藤が同意しないのは不可解だった。この時の若泉は、「キッシンジャーねえ」と言って首を縦に振らない佐藤に苛立ちすら覚えた。ホットライン設定を渋るのは、それなしで核抜きを達成できる何らかの成算があるためなのか。あるいは、キッシンジャーの力を根本的に疑問視しているがためなのか。

-300x196.jpg)

沖縄の屋良朝苗行政主席が佐藤栄作首相を訪ねて「無条件全面返還」を要請=1969年11月10日(沖縄県公文書館所蔵)

◇「君、また一肌脱いでやってもらえるかい」

「うーん」―—憂慮の念をにじませ、しばらく考え込みながら、佐藤はようやく重い口を開き、「じつは」と切り出した。「ニクソンさんが大統領に就任した直後に、手紙をくれたんだ。その余白に手書きで、『何か必要があったら自分に直接言ってきてくれ』というようなことが書き加えてあったんだがね」

若泉「それじゃ、なおさらのことではないですか」「両首脳間の“政治的ホットライン”を開いたらどうですか。キッシンジャーならいつでも会えます」

佐藤は、言を左右にして最後までキッシンジャー懐疑論に固執し続けたものの、この日の結論めいた言葉をも口にした。

「君、また一肌脱いでやってもらえるかい」

この日は、若泉の方も「よほど肚を決めてかからないといけませんから、安請け合いはできません」と言って、最終的な決断を下さなかった。が、約1時間半の面談の結果、自身が秘かに訪米し、キッシンジャーと会談するという思い描いた方向へ事が動き出したと感じていた。最後は、佐藤の対応に不満はなかった。結局、佐藤-若泉の話し合いの結論は、前述した末次が同席しての木村から「総理の意向」として若泉に伝えられた構想(「7月の極秘訪米―キッシンジャーとの会談」)と寸分違わず符合するものとなった。

◇<表舞台><裏舞台>を切り分けた佐藤

これについて、どう解すればいいのか。木村・末次―若泉会談の一件を、秘書官・楠田から聞いた佐藤の「極めて冷ややかな反応」は何だったのか。木村が出まかせを言ったとは、とても思えない。この点、佐藤と木村の関係で言えば、若泉は「談論風発型、つまり(官房長官の)保利(茂)氏と違いソフトムードで口の軽快な木村氏を肝心の点になると本当には信頼していないことを、早くから察知していた」〔註8〕。恐らく、木村が口の軽いのを承知で、佐藤が意図して自身の構想を事前に伝えていたのであろう。

1967年の佐藤・ジョンソン共同声明作成に向けてロストウと連携、極秘に動いて沖縄返還問題を一歩前進させた功労者・若泉を再び引き込み、<裏舞台>空間で活躍してもらおうとする呼び水にしたかったのではないか。確かに、佐藤――ばかりでなく木村――は、棒を呑んだように柔軟性を完全に排除した──否、佐藤や木村からすれば、「非協力的」な姿勢の外務省に強い不満を感じていた。いわゆる、外務省の<表舞台外交>だけでは、佐藤が自身目指した「核抜き・本土並み」を実現できないと、限界を感じていたのは事実であろう。

一国を統治する最高責任者たる首相・佐藤にとっては、政権公約に掲げた「沖縄の祖国復帰」は<表舞台>において整合性ある形で実現されなければならない。そのためには、<裏舞台>という特殊な「時空間」において動ける有能な「駒」が必要であった。その意味で、極秘訪米―キッシンジャーとの接触に意欲を示す若泉、その存在は格好の「駒」であるように見えた。少なくとも、<表舞台>で矛盾なく整え、政治的な発想としては、表に最終的な結果責任が及ばぬようにする「先手、先手と打って」おいて「待つ」仕掛けも必要だ。そのため、<表舞台外交>と<裏舞台外交>を切り分ける深謀遠慮が、佐藤には不可欠だったのではないか。

「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国にとって戦後は終わっていない」──沖縄の地を訪れ、「沖縄返還」への決意を表明した佐藤栄作首相=1965年8月19日(鰐渕信一氏所蔵)

◇沖縄返還準備―早期着手した米政府

第7回で触れたように、1月13日、離任の挨拶のため首相官邸を訪れた駐日米国大使アレクシス・ジョンソンと、佐藤は2時間話し込んだ。佐藤は本格化する沖縄返還交渉に向けて、離任後国務次官に昇格するジョンソンに強い期待感を持っていた。が、超大国アメリカの<裏舞台>は実に奥深かった。

60年安保闘争に驚愕した米政府は、70年の日米安保条約改定期を見据えて、早くも63年には、国防総省が将来、沖縄返還もあり得ると想定して、沖縄地域経済の実態や人口構造、就業実態、潜在的労働力など現地調査を開始している〔註9〕。その後、ベトナム戦争への米軍の本格参戦やアジア太平洋情勢が大きく変わろうとする中――これは80年代になって公になるのだが――実は、国防長官ロバート・マクナマラは67年秋の段階で沖縄の「本土並み返還」論の立場を取り、駐日大使ジョンソンも翌68年には、条件付きでの「核抜き・本土並み」で返還可能との考えに既に傾いていた。〔註10〕

ジョンソン(69年1月から国務次官)は、やがて米側で若泉のカウンターパートとなるキッシンジャー(国家安全保障担当大統領補佐官)と連携して強かな対日交渉を展開、「核抜き・本土並み」返還カードの存在をおくびにも出すことなく、日本側から最大限の譲歩を引き出そうとしていた。個人的に親交を深めたジョンソンを頼りにした佐藤は、深慮遠謀、志高く、きめ細かく情報を収集。<表舞台><裏舞台>双方で司令塔となって対米交渉を進めたが、事を進める程に米側の術中に嵌って行ったと言えるかもしれない。

-300x192.jpg)

佐藤栄作首相、松岡政保行政主席と会談。田中角栄自民党幹事長、大濱信泉首相特別顧問同席=1965年8月(沖縄県公文書館所蔵)

◇「志士」として国の枢機への関与を志向

<裏舞台外交>で言えば、佐藤は、若泉の胸中を早くから見抜いていたように思われる。1月15日午後5時すぎ、ニクソン大統領の就任式に先立って、多忙なキッシンジャーと面会、帰国直後の日米京都会議(連載第7回参照)への参加等々――若泉の行動は、11月の佐藤・ニクソン会談実現に向けて、国の枢機に改めて深く関与したいという並々ならぬ意欲を持っていることの反映だった。6月13日の木村-若泉会談を節目とするこの間のプロセスは、攻め手に入った佐藤が先手、先手と仕掛けておいて待つ、そして自然な形で若泉を「個人的代表」として引き入れ、ホワイトハウスとの交渉役にしようとした局面だったという見方もできよう。

-150x150.jpg)

若泉敬が書斎に置いた幕末の志士・橋本左内の像=鈴木美勝撮影

一方、当の若泉の方はどうか。国家の最高権力者であり、最高責任者である総理大臣からの直々の依頼があってこそ、江戸時代の大藩であった越前に生を享けた自分が「志」を貫き、一国の外交の枢機に深く関与する意義ある務めが成り立つ、と考えていた。若泉の中では、自分は単なる情報収集役ではないとの自負と矜持が微動だにしなかった。思うに、「志士」たらんとした若泉がその晩年に行き着く所は「大義親を滅す」道しかなかったのではあるまいか。

<註>

〔1〕山田栄三『正伝 佐藤栄作』

〔2〕『楠田實日記』

〔3〕マサチューセッツ工科大学(MIT)の著名な経済史学者。リンドン・ジョンソン政権下でベトナム戦争など安全保障政策を主導した「ベスト・アンド・ブライテスト(The Best and the Brightest=最良の、最も聡明な人々)」の一人として知られた前大統領特別補佐官

〔4〕国務省政策企画本部長

〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』

〔9〕調査を委託されたのは、米スタンフォード大フーバー研究所東アジア所長代理だった高瀬保(京都産業大学教授)

〔10〕『ジョンソン米大使の日本回想』(“THE RIGHT OF POWER,1984”の日本関連部分の邦訳、1989出版)

【略歴】

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

-500x500.jpg)