令和の米騒動と必要な農政構造改革

山下 一仁(キヤノングローバル戦略研究所研究主幹)

収穫間近の稲穂

効果的な食料安全保障政策のために

減反廃止による米増産と輸出を目指せ

◇米価高騰の直接的な原因──農水省の誤算

2024年夏スーパーの棚から米が消えた。同年の初めには精米5キログラム2000円だった米の値段は25年前半には4200円まで二倍に高騰した。25年6月現在、備蓄米の放出で値段は下がっているが、それでも4000円を少し切る程度である。

生産者が販売する価格が2021年産米で玄米60キログラム当たり1万3000円に低下して以降、農水省とJA農協は減反を強化して米価を引き上げようとした。23年産米は作付け前から減反強化で対前年比10万トン減少していた。さらに、登熟期に猛暑の影響を受け、玄米から精米にする過程で流通から排除される白濁米などの被害粒が約30万トン発生した。合計40万トン程度の供給不足が生じた。

23年産米の供給が足りない分、24年8~9月にかけて24年産米を先食いしたので、同年10月時点で既に24年産米は40万トン不足していた。この結果、生産者が販売する玄米60キログラム当たりの米価は25年5月に2万8000円という史上最高の水準まで高騰した。

農水省は、24年夏の大阪府知事からの備蓄米放出要請を拒否し、卸売業者が在庫を放出しないからだとして、責任を卸売業者に押し付けた。同省がかたくなに不足を認めようとしなかったのは、備蓄米を放出して米価が下がることを避けようとしたからだ。

農水省は9月になれば新米(24産米)が供給されるので、米不足は解消され米価は低下すると主張した。だが、逆に価格が上昇すると、こんどは流通段階で誰かが投機目的で米をため込んでいて流通させていないからだと主張した。しかし、農水省は25年これまで調査していなかった小規模事業者の在庫調査を行ったが、これら業者は在庫を増やすどころか、逆に減少させていた。“消えた米”はなかったのである。

官邸筋に促されて行った備蓄米の放出も、米の不足に対処するのではなく、あくまでこの“流通の目詰まり”を解消するためだとした。農水省が備蓄米を放出して価格が下がりそうだとわかると、投機目的でため込んだ業者が慌てて市場に米を出すだろうから米価はさらに下がると主張したのである。しかし、備蓄米を放出しても市場への供給は増えず、米価はむしろ上昇した。“投機目的でため込まれた米”は出てこなかった。無いのだから当然である。

◇米には市場がない──公正な価格形成の阻害

24年他の流通業者が農家に高い価格を提示したため、JA農協の集荷量は大きく落ち込んだ。これを回復するために、JA農協は、通常なら8月頃に提示する概算金(JA農協が出来秋に農家に支払う仮払金で、その後に実現した米価で米販売終了後に清算される)を、25年産については、早いところでは3月に、しかも例年の倍近い価格(60キログラム当たり2万4000円程度)で農家に提示している。JA農協の諸経費3000円を加えると卸売業者への販売価格は2万7000円を超える。米価の高騰で農家は主食用の米の生産を増加させるが、JA農協は市場への流通量を調整して、この価格が下がらないようにするだろう。そうしないと農家は翌年からJA農協に出荷しなくなる。この場合は、小売段階の価格は精米5キログラム4000円くらいで高止まりする恐れがある。

このようなことができるのは、米には青果物の卸売市場に当たる市場がなく、圧倒的な市場占有力を持つJA農協が卸売業者と相対で交渉して米価を決めているからである。独占的な集荷業者であるJA農協が利用しなくなったため、2011年現物市場として機能してきた公正な価格形成センターが閉鎖に追い込まれた。1730(享保15)年の大坂堂島米市場は世界で最初の先物市場だった。しかし、先物市場はJA農協の反対で認められていない。減反により生産・供給が減少され、市場で決まる価格よりも価格は高く維持されている。減反と独占によって、市場による公正な価格形成が妨げられている。

このようなことができるのは、米には青果物の卸売市場に当たる市場がなく、圧倒的な市場占有力を持つJA農協が卸売業者と相対で交渉して米価を決めているからである。独占的な集荷業者であるJA農協が利用しなくなったため、2011年現物市場として機能してきた公正な価格形成センターが閉鎖に追い込まれた。1730(享保15)年の大坂堂島米市場は世界で最初の先物市場だった。しかし、先物市場はJA農協の反対で認められていない。減反により生産・供給が減少され、市場で決まる価格よりも価格は高く維持されている。減反と独占によって、市場による公正な価格形成が妨げられている。

◇なぜ直接支払いではなく米価なのか?──JA農協発展の基礎

農家の所得を確保するなら、価格ではなくEU(欧州連合)のように政府から直接支払いを交付すべきである〔註1〕。これが世界中の経済学者が推奨する農業政策である。市場価格よりも高い価格を保証しようとすると、生じる過剰を処理するために財政負担が必要となるからである。減反は事前の過剰米処理である。

しかし、これが日本では政治的にできない。減反・高米価政策はJA農協発展の基礎だからである。農家の7割ほどが米を作っているのに、農業生産額に占める米の割合は16%に過ぎない。高米価・減反政策で米農業にコストの高い多数の零細な農家が滞留している。零細な農家の経営はずっと赤字だが、本業はサラリーマン等で年間30日くらいしか農業に従事していない。かれらは農業所得の4倍以上に上る兼業収入(サラリーマン収入)をJAバンクに預金した。また、農業に関心を失ったこれらの農家が農地を宅地等に転用・売却して得た膨大な利益もJAバンクに預金され、JAは預金量100兆円を超すメガバンクに発展した。減反で米価を上げて兼業農家を維持したこととJAが銀行業と他の事業を兼業できる日本で唯一の法人であることとが、絶妙に絡み合って、JAの発展をもたらした。

◇「農政トライアングル」──農水省、JA農協、農林族議員の共通利益

週末しか働かない兼業農家にとって、肥料等の生産資材をフルセットで供給してくれ、作った農産物も一括して販売してくれるJA農協はありがたい存在である。購入や販売の代金決済も全てJA農協の口座で行われる。JA農協がなければ兼業農家は農業を続けることはできない。兼業農家はJA農協に丸抱えされていると言ってよい。

-186x300.jpg)

問題作『農協の大罪』(宝島社)

そのJA農協によって組織された多数の零細兼業農家は農林族議員を応援した。農林族議員は食糧管理制度〔註2〕によるコメの政府買い入れ価格(生産者米価)引き上げで、これに応じた。いつしか水田は票田となった。また、農林族議員は農水省が減反補助金などの予算を獲得するのに力を貸した。JA農協は農水省の貴重な天下り先になった。

私は、『農協の大罪』という著書(写真)の中で、農水省、JA農協、それを政治で支える自民党農林族議員の利益共同体を「農政トライアングル」と呼んだ。この共同体は零細な米の兼業農家を維持する点で共通の利益を持っている。そのコアとなる手段が減反・高米価政策である。農水省がJA農協の発展の基礎となった高い米価を下げないように行動するのは、このためである。

◇米価高騰の根本的原因と対策──減反は「亡国の政策」

今は水田の4割を減反して1000万トン可能な生産量を650万トン程度に抑えている。減反を止めて350万トン輸出していれば、輸出量を若干少なくするだけで国内の不足は生じなかった。1960年から世界の米生産は3.7倍に増えているのに、日本は減反補助金を出して4割減らした。台湾有事などでシーレーンが破壊され食料輸入が途絶すると、戦時中の2合3勺の配給を賄うために1600万トンの米が必要となる。しかし、減反政策のため備蓄米を入れてもその半分しか手当できない。国民は余命半年しかないということである。戦前の農林省の減反案を潰したのは陸軍省だ。減反は安全保障と相容れない亡国の政策である。

毎年3500億円の減反補助金を農家に出して供給を減らし米価を上げている。医療の場合は、財政負担を行うことで国民は安く医療サービスを受けられるのに、米の場合では、国民は納税者として負担し、消費者として更に負担している。減反は水田面積の4割に及ぶ。水田を水田として利用するから、水資源の涵養、洪水防止、生物のゆりかごなどの機能を発揮できるのに、50年以上も水田として利用しないことに対して補助金を払っている。

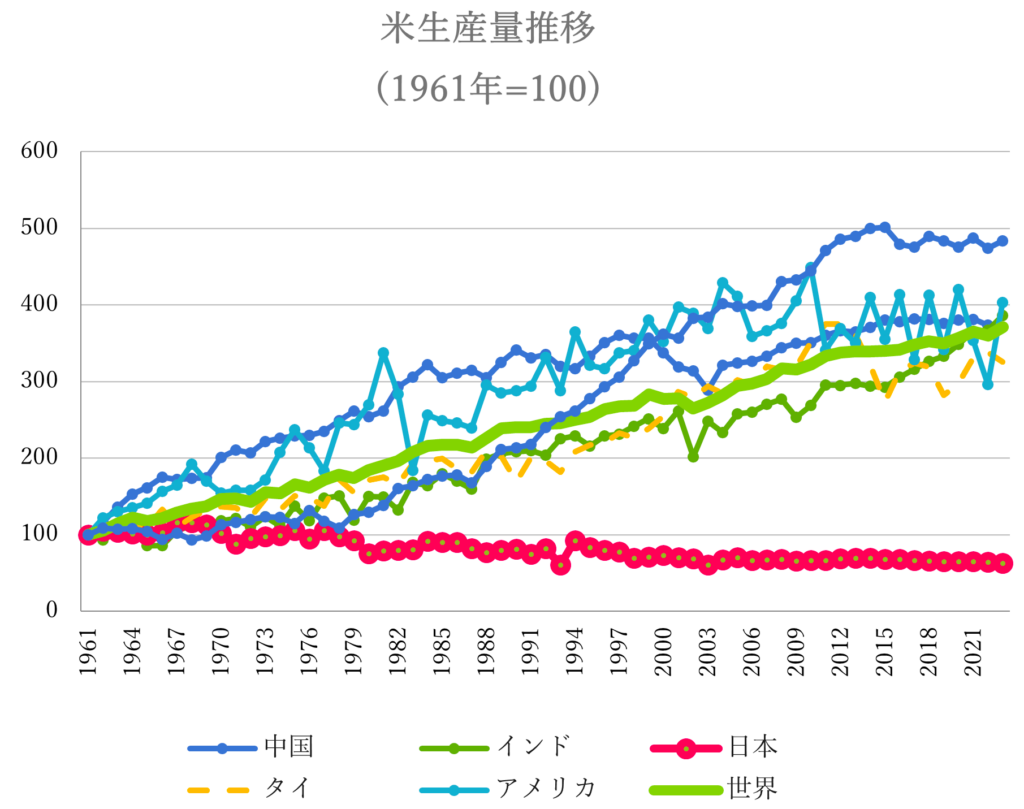

また、減反は生産を抑える政策なので、米の面積当たり収量(単収)を増加させる品種改良はタブーになった。今では、減反開始時に日本と同じ水準だったカリフォルニアの米単収は、日本の1.6倍になっている。情けないことに、1960年頃は日本の半分しかなかった中国に追い抜かれてしまっている。

水田面積全てにカリフォルニア米ほどの単収の米を作付けすれば、長期的には1700~1900万トンの米を生産することができる。単収が増やせない短期でも、1000万トン程度の米は生産できる。最も効果的な食料安全保障政策は、減反廃止による米の増産と輸出である。平時には米を輸出し、危機時には輸出に回していた米を食べるのである。平時の輸出は、財政負担の必要がない無償の備蓄の役割を果たす。他の穀物と比べ米の貿易は規模が小さいうえ頻繁に輸出制限が行われる不安定な市場である。今の世界の貿易量の2割に相当する米を我が国が輸出すれば、世界の食料安全保障に貢献できる。

◇減反を廃止するメリットは大きい

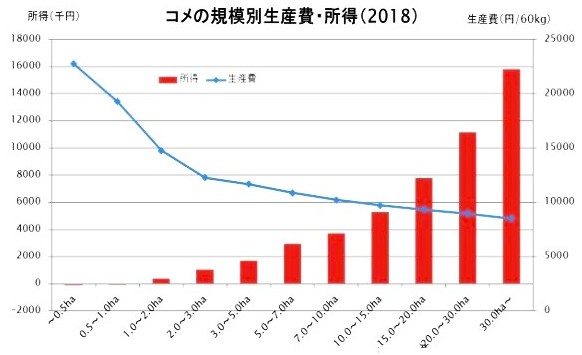

最近カリフォルニア米との価格差はほぼ解消した。減反を廃止すれば米価はさらに低下し、輸出は増える。消費者は利益を受ける。コストが高い零細農家は耕作を止めて主業農家に農地を貸しだす。米価が下がって困る主業農家への直接支払いは1500億円くらいで済む。この直接支払いは地代補助の働きをし、農地は円滑に元零細兼業農家から主業農家に集積する。規模拡大で主業農家のコストが下がると、その収益は増加し、元兼業農家である地主に払う地代も上昇する。

平成30(2018)年農業経営統計調査より筆者作成

農業所得がマイナスの零細農家が何戸集まってもプラスにならない。しかし、規模が拡大するにつれ、コストは下がり所得は増える。1人の農業者に30ヘクタールの農地を任せると、2000万円近い所得を稼いでくれる。これを地代として配分すれば集落全体の利益になる。家賃がビルの維持管理の対価であるのと同様、地代は、地主が農業のインフラ整備にあたる農地や水路等の維持管理を行うことへの対価である。健全な店子(主業農家)がいるから、家賃によってビルの大家(地主)も補修や修繕ができる。農業を行う人とそのインフラを整備する人との役割分担をはっきりさせなければ、農村集落は衰退する。農村振興のためにも農業の構造改革が必要なのだ。 〔註釈〕

〔註釈〕

註1=EUは農家への支持価格を大幅に引き下げ、その代わりに農地面積に応じた直接支払い(政府からの交付金)によって農家の所得を保証している。

註2=食糧管理法は1942(昭和17)年制定。その後半世紀余り続いたが、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」の施行(1995〔平成7〕年11月)を機に廃止された。2004(平成16)年4月、米政策改革をより本格化させるために、改正食糧法を施行した。

山下 一仁(やました・かずひと)キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹、東京大学公共政策大学院客員教授

1955年岡山県生まれ。米ミシガン大学応用経済学修士・行政学修士、東大博士(農学)。1977年、東大法学部卒業後、農林省入省。農水省ガット室長、地域振興課長、食糧庁総務課長、農村振興局次長など歴任し、2008年に退官。独立行政法人・経済産業研究所上席研究員。新著に『コメ高騰の真相──JA農協の圧力に鬱した減反の大罪』(宝島社、7月25日発売)、『食料安全保障の研究──襲い来る食料途絶にどう備えるか』(日経BP 日本経済新聞出版)。他に『日本の農業を破壊したのは誰か──「農業立国」に舵を切れ』(講談社)、『農協の大罪──「農政トライアングル」が招く日本の食糧不安』(宝島社)など多数。編著に『食の安全と貿易──WTO・SPS協定の法と経済分析』(日本評論社)。

や議員会館など永田町の風景.jpg)