外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

第1回 末次一郎と若泉敬

沖縄返還で連携した二人の「国士」<1>

外交は、大統領や総理大臣、外相や外交エキスパートだけで成立する国家間パワーゲームではない。国家的利害が錯綜する国際社会では、いかなる独裁者も大海に浮かぶ船の一キャプテンにすぎず、いかに有能な外交官でも「大情況の子どもたち」の一人にすぎない。外交には必ず「裏」舞台がある。国家の外交的大事に取り組む時には、国民世論を味方に、首脳の政治目標や術策を体しつつ陰に回るバイプレーヤーの働きが必要だ。大義の旗を立てる「表」舞台に加えて、それを多元的に補い、「裏」舞台でその隙間を埋めて課題解決に導く独自の世界観を備えたシェルパ的名わき役の存在。日本外交史の中で、そうした先人たちの足跡を振りかえると、現在の足らざる点が見えてくる。

◇敗戦―死にそびれた男の原点

戦後、沖縄の祖国復帰や北方領土返還問題に、在野にあって取り組んだ国士・末次一郎の「第二の人生」は79年前、今年も迎える「終戦の夏」に始まった。

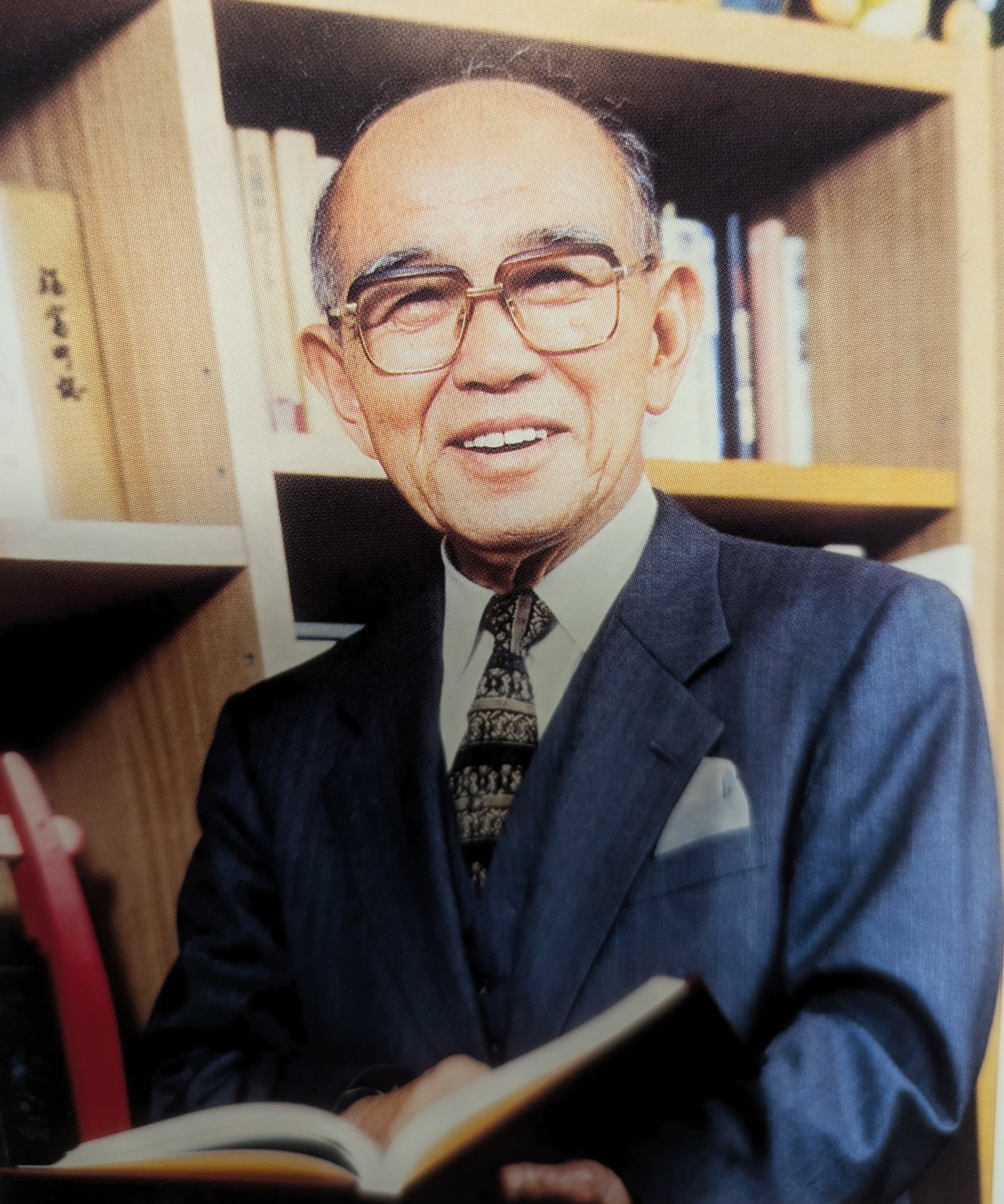

(『追想・末次一郎 国士と言われた男』より)

1945年8月15日昼前、福岡・西部軍管区司令部──。末次は、司令部直近のタバコ屋の前に整列していた。当時、秘密戦の教育機関「陸軍中野学校」卒の見習士官に実地訓練をしていた末次。正午にラジオから流れて来た玉音の響きを耳にした時、身体中が打ち震え、涙がとめどなく流れ落ちた。聞き終わるや無意識のうちに司令部方向へと駆け出していた。講堂で、司令官代理から、もはや動かせぬ大命、詔勅の伝達を改めて受けると、堂内は一瞬粛然となった。が、2日後、司令部で下されたのは、「軍は作戦を継続す」との「別命」だった。

末次も「有志が団結して徹底抗戦すべし」との決意を固め、既に沖縄本島に上陸していた米軍の九州侵攻作戦を検討、筑紫平野への空挺部隊を迎撃準備に入った。ところが、米軍先遣部隊の上陸日程が次第に明確になるにつれて、司令部内の空気は急速に、「降伏やむなし」に変わっていった。「徹底抗戦」—と言っても、初めから展望があったわけでも勝算があったわけでもなかった。「しかし、そうしなければとてもやりきれなかった」のだ。連合国軍最高司令官マッカーサーが厚木飛行場に降り立った8月末、末次らの戦いは終わった。

復員した末次はある日、福岡県南部にある山に向かって歩いていた。<敗戦>—自分なりのけじめをつけたい。かねて胸のうちに秘めていた計画を実行に移すためだった。

夜明け時、末次は、あらかじめ定めていた場所に来て、割腹自殺を試みた。が、その計画は果たせず、戦後を生き延びることになった。末次の「自決未遂」は憂国の美学に結びつけられ、国士伝説に絡めて語る者もいるが、事実は違う。本人の述懐に拠れば、自殺未遂はそんな美学とは無縁のものだった。果たせなかった自決は、むしろ自身の「恥ずかしい記憶」として戦後の末次の生き方を規定するようになった。末次は後に、人間が「死」と向き合った時のリアルを実に率直に告白している。

「支度を整えて瞑想ののち、尺三寸の愛刀長船を逆手に持って腹に突き立てたとき、一瞬の痛さにひるんだ。呼吸を整えて今一度と右手に力を入れたものの、ひとたびひるんだこころを持ち直すには時間が必要だった。拳銃も握っても見たが、引金への力がもうはいらない。如何にも恥ずかしいことだが、そのときはもう死を恐れてさえいた」「今にして思うても、結局は死ぬことが恐かったのだし、それを乗り越える勇気を持合わせていなかったからである」(『「戦後」への挑戦』)

<敗戦>による心の喪失。自決出来なかった自分。末次はその後、一カ月余、各地を彷徨する。戦後の生き方の模索なのか?──否、「そんなに立派なことではなかった。死にそびれた言い訳を、自分を納得させるために必死で捜し廻っていたといった方がたしかかも知れない」

そんな末次の心境に変化が起きた。禅寺に泊めてもらったある朝、胸中に取り入っていたモヤモヤが吹っ切れたのだ。庭の梢に垂れる水玉を見つめながら、前夜の老師との語らいを反芻している時のことだった。「よし、これでいこうという気になってきた」。

生き残ったものとしてやらねばならぬ第一の仕事—国づくりは「戦争の後始末」からだ。亡き戦友への供養でもある―と。が、それには、一人では限界がある。仲間を集め、将来、青年運動のようなものを興すことが必要だ。末次が、その後、社会派青年運動「日本健青会」を立ち上げる構想につながる、堅固な志を立てた瞬間だった。

◇祖国復帰運動―「沖縄」との絆

1950年代、末次は健青会委員長として沖縄に「日の丸」を送る運動を始めた。沖縄教職員会などの熱心な働き掛けが実って祝日に限って国旗日の丸の掲揚が許されるようになったものの、肝心の「日の丸の旗」が絶対的に不足しているのを知ったためだ。この運動を通じて知り合ったのが、教職員会の会長・屋良朝苗(後の沖縄県知事)、事務局長・喜屋武真栄(同参議院議員)ら沖縄革新勢力の祖国復帰運動の中核となっていた人びとだった。60年6月には沖縄健青会が発足、その3カ月後に自身、初の訪冲を果たし、屋良や喜屋武らとも直接面会し、絆を強めた。

その一方で、沖縄自民党の那覇市長・西銘順治(同沖縄県知事)をはじめ、政界、経済界、労働界など各界の代表とも面会。その後の復帰運動でパイプ役となった多くの有力者とも幅広く交流した。沖縄と本土の青年交流は深まり、沖縄健青会を中心とする草の根運動は広がりを見せ始めた。やがて、沖縄問題への取り組みを促す祖国復帰運動の胎動は、永田町・霞が関でも感じられるようになった。末次はポスト池田勇人に向けて動く佐藤栄作に注目し、旧知の竹下登などを通じて沖縄問題を政権課題に取り上げるよう強く働き掛けた。

64年10月、首相・池田が癌療養に専念するため退陣を表明した。後継の首相となった佐藤は、翌65年1月に訪米、ジョンソン大統領との会談を踏まえて、8月、総理大臣として戦後初めて沖縄を訪問。政権の命運を「沖縄」にかけたような名言を残した。「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、日本の戦後は終らない」—佐藤の訪問は、国民に沖縄の祖国復帰への希望を抱かせ、世論のうねりを生み出した。

こうした中で末次は一計を案じた。石垣島出身で沖縄問題に知見のある大浜信泉(のぶもと・早大総長)の担ぎ出しを画策、沖縄対策における佐藤内閣の柱として首相の相談役に仕立て上げたのだ。その手始めに、佐藤の沖縄訪問に大浜を特別顧問として同行させる計画を案出したのが末次だった。何事にも用心深い佐藤は、この案を即決しなかったが、信任厚い側近の官房長官・木村俊夫に働きかけて実現にこぎつけた。佐藤政権下で沖縄問題を推進するに当たって、末次は大浜を前面に押し立て、本格的に始動した。「祖国復帰の実現」という目標は共有しつつも、自身の戦争・戦後体験を基に独自の戦略を立てて政府の対米交渉の後押しに尽力した。

巷間、末次は「佐藤べったり」のブレーンとの評が広まっていたが、真実は違う。現に『佐藤榮作日記』に登場する末次の名前は殊のほか少ない。沖縄返還問題をめぐっては、身が擦り切れるような厳しい軋轢といらいらする日々が続いていた。常々、「佐藤が優柔不断でなかったら、もっと早く沖縄を迎えられていたものを」と語っていた、という。そのためか、故佐藤への追悼文には次のような一文が残されている。「猛運動をしてかち取ったノーベル賞も心から祝福する気になれなかった。私の心は冷えていた」—。

◇至誠と情熱に支えられた使命感

<死にそびれた男の使命感>—それは、天に通じんばかりの至誠と溢れんばかりの情熱に支えられていた。政治・経済の混乱、社会不安、国民の窮乏、思想の貧困、道義の頽廃—混迷と錯綜やまざる祖国日本復興の願望、「戦争の後始末」はイデオロギーでは解決できないという信念。こんな思いで末次は、引き揚げ促進と引き揚げ者援護運動、そして、「戦争受刑者」(勝者による懲罰の側面を有する東京裁判の裁きとは一線を画すために「戦犯」という言葉を敢えて避けた健青会の造語)の釈放等々、数々の課題に取り組んできた。その視野には、国家間の戦後処理—領土回復問題、祖国が独立したのに、なお米国の支配下にある沖縄の返還が緊要の課題として入っていた。

佐藤の訪米・訪冲から2年、同じ至誠と情熱に支えられた旧知の男が独自のルートを使って、沖縄問題の解決に向けて動き出していた。後に首相・佐藤栄作の密命を帯びて日米間を行き来する「憂国の士」若泉敬だ。末次と若泉は時に連絡し合いながら、それぞれ違うアプローチで沖縄問題の解決に取り組んでいく。

※参考文献 末次一郎『「戦後」への挑戦』、同『温故創新』、『追想・末次一郎 国士と言われた男』、スティーブン・C・マルカード『陸軍中野学校の光と影』

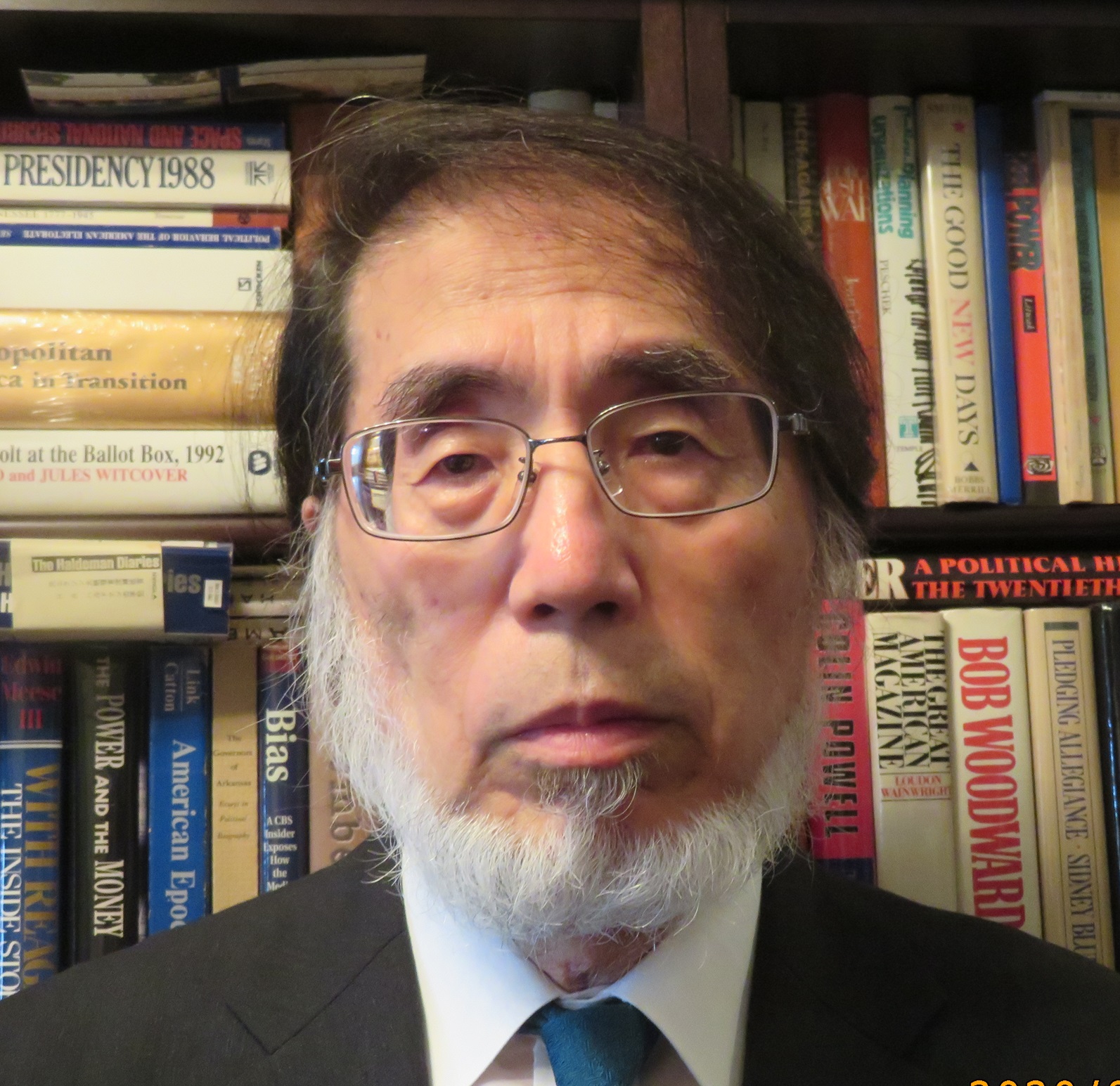

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)ジャーナリスト

早稲田大学政経学部卒。日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌「外交」編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に「日本の戦略外交」「北方領土交渉史」(以上、ちくま新書・電子書籍)、「政治コミュニケーション概論」(共著、ミネルヴァ書房)。

-800x550.jpg)

-500x500.jpg)