コラム「グローバル・アイ」 西川 恵

第3回 ODA70年と二人の日本人

西川 恵(毎日新聞客員編集委員)

◇尊敬と信頼を勝ち得た国際協力姿勢

今年は日本が政府開発援助(ODA)を通じて途上国や第三世界への支援を始めて70年。敗戦から9年目の1954年だった。世界で孤立した日本が、国際社会で責任ある行動をとっていく意思表明でもあった。

この70年、ODAは批判も免れなかった。「援助対象国の発展よりも、日本企業の利益や経済発展を優先している」「援助が環境破壊を起こしている」という声もあった。また右肩上がりで1997年にピークを付けたODA予算は、翌年から減少を続けた。2011年にはピーク時に比べ半分以下に落ち込んだ。

しかしこの年の3・11の時、貧困国も含めて世界中から日本に支援が殺到。改めてODAが果たしてきた役割が見直された。以降、ODA予算が下げ止まり、微増ながら増加に転じているのもこうした背景と無縁ではないだろう。

こうしたなか、相手と同じ目線で謙虚に耳を傾ける日本人の国際協力の姿勢が、現地の人々の信頼と尊敬をかち得てきたのも間違いない事実だ。5年前に亡くなった中村哲さん(当時73歳)と緒方貞子さん(同92歳)はこれを体現した人だった。

中村さんはアフガン難民のハンセン病診療や、山岳無医村診療、農業復興の灌漑・用水路建設と、約35年にわたりアフガン社会に深くかかわった。緒方さんは国連難民高等弁務官として難民問題に取り組み、国際協力機構(JICA)では10年にわたり途上国の開発支援に陣頭指揮をとった。中村さんの献身的な取り組みはアフガン人の尊敬を集め、緒方さんの「人が危機にある時は手段を尽くして救う」という指導力に世界は高い信頼を寄せた。ともに国際社会で大きな存在感を見せた日本人だった。

◇一見「対極」にあった中村さんと緒方さん

興味深いことは、二人の支援に対する方向が一見、反対なことだ。中村さんは1991年の湾岸戦争の時、おカネですませた日本が「現金自動引き落し機」と国際社会から揶揄されたことに、「『政治性のない日本』への信頼」というコラムで、「日本の消極性を誇るべきだ」「欧米から愚弄された日本の消極性は、現地では称賛と好意の対象である」と書いた。

中村さんは2001年の米同時多発テロの直後、参考人として呼ばれた国会では「米軍との軍事協力や自衛隊派遣はいたずらに敵をつくり、日本には有害無益」と言い切った。グローバリズムにも批判的で、「アフガンはグローバリズムとそれに抵抗する伝統社会が衝突する最前線」と指摘している。一方の緒方さんは「日本は世界から期待されている。閉じこもらず、もっと国際社会にかかわるべきだ」と、一貫した信念を持っていた。世界から期待されていることに日本人自身が気づいていないことに忸怩たる思いを抱いていた。

米ワシントンに招かれた時の講演でも「国際主義は日本の外交政策の最優先目標の一つであるべきだ」「日本の国民は自分たちの経済のみならず、政治的・安全保障上の利害もすべてグローバルなところにその基礎があることを忘れてはならない」と語っている。国際社会の一員としての日本の責務を強く意識していた。

二人がどう相手を思っていたか、緒方さんが亡くなった後、中村さんが寄せた追悼の一文がある。「緒方さんはもっとも親近感を覚えてきた大先輩の一人です」で始まる文章はこう続く。

「我々が2003年以来行っている灌漑事業、『緑の台地計画』についても強力な支持者で、陰に陽に声援を惜しまれませんでした。用水路が要所を開通した時は必ず祝電が届き、職を退かれたのちもその後の様子を気にかけられておられました。…氏は人道・平和主義者ではなく、その主張する『人間の安全』が光彩を放つのは、現場で話ができる方だからでした。その行動は常に実際的、行動的でした。…温かい大きな火が消えた気がします」

この文章はカトリック新聞に2019年11月19日に掲載されたものに加筆して、中村さんが主宰するペシャワール会報に掲載された。同年12月4日、奇しくも中村さんが現地で凶弾に倒れた日だった。

いまも世界各地の途上国、第三世界で頑張っている数多くの日本人がいる。二人の先輩は、日本のあるべき国際協力の姿勢と道筋を照らしている。

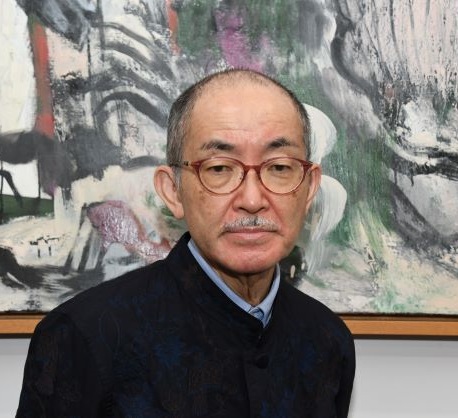

西川 恵(にしかわ・めぐみ)

1947年生まれ。毎日新聞テヘラン、パリ、ローマの各支局長、外信部長、専門編集委員。フランス国家功労勲章シュヴァリエ受章。日本交通文化協会常任理事。著書に『エリゼ宮の食卓』(新潮社、サントリー学芸賞)、『知られざる皇室外交』(角川書店)、『国際政治のゼロ年代』(毎日新聞社)など。

-500x500.jpg)

-500x489.jpg)