石破政権の課題(全2回)

田中秀明(明治大学公共政策大学院教授)

党利党略ではなく、国民のために冷静な議論が行われるかが問われている。

第2回 衆院選後の政策形成

~「年収の壁」を題材に考える~

2024年10月27日に行われた衆議院選挙で、自民党は50議席以上を失う大敗を喫し、公明党を合わせても過半数割れとなり少数与党内閣となった。11月11日召集の特別国会は首班指名選挙・決選投票において、石破茂氏はかろうじて首相の座を維持できたが、予算案や法案を国会で成立させるためには、野党の協力が不可欠となり、政権運営は難しくなる。与野党協議に時間がかかるために政策決定が遅れ、野党の要求を呑むためにバラマキになるのではないかといった懸念が聞こえている。自公と国民民主党は政策協議を始めており、焦点の1つが「年収の壁」となっている。今後の政策形成の課題を議論する。

◇安倍政権で失われたこと──政策形成過程の劣化進む

前回の拙稿(「第1回 経済政策と地方創生」)で、1990年代以降の政治行政改革で首相の権限が制度的に強化されたことを述べた。それを具体化したのが小泉純一郎氏や安倍晋三氏であった。特に、第2次安倍政権は、歴代最長の8年弱に及ぶ首相の連続在職日数を記録した。同政権では、第1次政権の失敗を学習し、官邸や内閣官房に党と省庁を掌握できる人材を配置した。その代表が正副の官房長官であり、また霞が関を熟知する「官邸官僚」を首相秘書官や補佐官などに登用した。彼らがチームとして機能したことが政府中枢のガバナンスの強化につながった。

「官邸官僚」主導のトップダウンによる政策決定は、合意形成を疎かにした。

こうしたガバナンスに基づき、官邸主導の政策過程を構築した。具体的には、「3本の矢」「日本再生戦略」「未来投資戦略」「地方創生」「1億総活躍社会」「全世代型社会保障」「働き方改革」「人生100年時代構想」など、様々な政策が登場した。これらの政策の名称は、今でも、国民受けする絶妙なネーミングと思うが、頻繁に政策が変わるので、「やっている感」の演出とも言われた。こうした政策を検討する主体として、日本経済再生本部や未来投資会議など、様々な会議体や審議会が設置された。これらは、通常の審議会と異なり、主として首相や官房長官などが会議設置・運営のイニシアティブをとり、トップダウン型の政治主導を動かすための仕組みである。

農協やコーポレートガバナンスの改革など、評価できる政策もあるが、第2次安倍政権の政策過程については、2つの大きな問題があった。

第1に、政策の方向が、議論する前にほぼ決まっていて、科学的な分析や検討が従来以上に乏しかった。安倍政権では、次々に新しい政策が登場していると述べたが、そうした政策を打ち出す報告書を見ると、プランばかりである。例えば、保育・教育の無償化が挙げられる。これを議論するために、2017年9月に「人生100年時代構想会議」が設置されたが、同会議で議論する前に、10月に衆議院選挙を行うことを決めたことから、その選挙公約として無償化の中身が官邸主導で決まっていた。無償化の理念は否定しないが、それが費用対効果の高い政策とは考えられない。保育料などについて、低所得者の負担は既に低くなっていることから、その無償化は中高所得者に恩恵を与えることになるからだ。

そもそも、自民党は、野党時代に、無償化は「ばらまき」と言って反対していたにもかかわらず、無償化を推し進めたのである。こうした意思決定が実害をもたらしたのが、新型コロナウイルス感染症対策である。小中学校の一斉休校、マスクの全国民への配布などは、専門家を交えた議論や関係省庁との事前協議がなく、官邸の一部で場当たり的に決定された。その結果、教育の現場が大きく混乱した。

第2に、官邸主導によるトップダウンで政策が決定されることになったことから、合意形成が疎かになった。従来であれば、与党内でも多様な意見が交わされたが、それも乏しかった。政策は予め決まっていたことから、審議会や会議体は政策を追認する場となり、多様な意見を吸い上げて議論するものではなかった。自民党は、第2次安倍政権の期間、衆参の選挙で6連勝したことから、野党の意見などは考慮せず、国会での法案審議も形骸化した。

要するに、第2次安倍政権では、官邸主導の裏返しで、政策形成過程が従来以上に劣化した。筆者は、これが安倍政権の最大の問題と考えている。問題を分析し、目的を達成するために真に必要な施策や改革が講じられていないから、成果は中途半端だった。その際たる例が、アベノミクスを掲げた拡張的な財政金融政策であり、経済は期待したほど成長しなかった(前回の拙稿を参照)。

こうした官邸主導のトップダウンの政策形成は、菅義偉政権や岸田文雄政権でも踏襲された。両首相は安倍氏ほど自民党内での基盤は強くはなかったものの、定額減税など官邸が押し切った政策も多かった。

◇民主主義のガバナンス

政策は、最後は誰かが決めなければならない。しかしながら、その前提として、科学的な分析を行い、合意形成を尽くす必要がある。それは、より良い政策をつくり、成果を上げるために必要な条件だからだ。日本は、こうした取り組みが著しく欠けており、だから政策が成功しない。

日本の国会の政策協議は、欧米諸国と比べて科学的な分析に欠け、合意形成を尽くしていない。

こうした政策過程のガバナンスは国によって異なっている。多くの欧州諸国は、比例代表の選挙制度になっており、連立政権になっている。例えば、スウェーデンやオランダの政策過程をみると、まずは徹底した問題の分析が行われる。政府内には、専門家で構成される独立性の高い調査機関あるいは審議会が設置され、科学的な分析に基づき政府に勧告する。政策や意見が異なる政党で構成される連立政権において、合理的な根拠のない思いつきのような政策提案では意見がまとまらないからだ。まずは科学的な分析に基づく提案と検討が前提となる。もちろん、最終的には政治的な判断や政党間の妥協も必要となることから、そうした提案が実現できるとは限らない。

イギリスは、こうした欧州諸国と異なり、小選挙区選挙制度を採用しており、単独政権が通常である。また、首相を中心とする政府に権限が集中しており、政府の判断で政策を決めることができる(有力議員は政府に大臣等で入るため与党内には残らないことから)。よって、野党などとの合意形成は一般にはそれほど行われていない。しかしながら、科学的な分析については、必要に応じて外部有識者に検討を依頼したり(日本のような官僚がコントロールするような審議会ではない)、政府内にエコノミストや統計専門家などのプロフェッショナルが多数存在したりするなど、尊重されている。近年では、EBPM(Evidence-based Policy Making)、すなわち「証拠に基づく政策形成」が強調されている。

日本は、政治行政改革でイギリスのように政府がなんでも決定できるような仕組みに変わったものの、科学的な分析をはじめ、チェック・アンド・バランスはイギリスと比べても著しく低いのだ。

今回の衆院選挙で自公は少数政権となったことから、野党との合意形成が必要になった。合意形成はこれまでないがしろにされてきたので、それは評価できるが、問題は、欧州諸国のように、科学的な分析が十分に行われるかだ。そうした分析をせずに、予算案などを国会で成立させるために、野党が選挙公約で掲げたようなバラマキを丸呑みするかもしれない。来年夏には参議院選挙が予定されており、負担を国民に求めるような政策、将来のために必要な構造改革は与野党ともに回避する可能性が高いからである。国民に耳障りの良い政策を続けても、急速に進む人口減少を乗り切ることは難しく、結局、そのツケを負うのは国民だ。

◇「103万円の壁」とは

与野党協議のテーマに1つが「年収の壁」対策である。壁にはいくつかあるが、国民民主党が特に主張しているのが所得税の103万円(年収)の壁であり、これを178万円に引き上げることを求めている。103万円(基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計)を超えると所得税を負担することになる。

しかし、例えば、所得が1万円増えたとしても、所得税率は5%なので新たに負担する所得税は500円に過ぎず(復興特別所得税2.1%の負担もある)、手取りは9500円増えるので、そもそも103万円は壁ではない(世帯主が配偶者控除を適用できなくなるが、配偶者特別控除が適用できるため世帯の手取りは減らない。なお、学生の場合は特定扶養控除が適用できなくなるため親の手取りが減る)。

「103万円(年収)の壁」与野党協議の行方が注目される。写真は財務省

ただし、この課税最低限の水準は、これまでデフレであったことから見直されてこなかったが、最近インフレに転じたことから、国民の負担感が高まっている。物価上昇に応じて引き上げることは妥当であるとしても、国民民主党が主張する1995年からの賃金上昇率1.73倍に併せて引き上げることには合理性はない。問題は、こうした所得控除は高所得者ほど、減税の恩恵を受けることだ(所得控除に税率をかけた金額が控除されるため、税率が高いと、その金額も大きくなる)。

所得税は、様々な所得控除により課税ベースが半分程度になっており、累進性が低下している。低所得者を除けば、所得税と社会保険料を併せた負担率はほぼ25%程度の定率となっているが(OECD Taxing Wedgeのデータベースに基づく)、所得控除の大幅な引上げは、累進性を更に低下させることになる。

もし、178万円に引き上げると、所得税・住民税は7~8兆円の税収減となる。国民にとってはありがたいが、減税の経済に対する効果、すなわち乗数は0.3程度であり、低い。少なからず貯蓄に回るからだ。財源の手当てもなく減税するならば、岸田文雄前首相の定額減税と同様に、選挙目当てのバラマキに過ぎない。

◇「社会保険料の壁」こそ問題

問題は社会保険料であり、106万円と130万円を超えると、10万円を超える保険料を負担することになる。だから、現在人手不足になっているにもかかわらず、パートの主婦らは働くことを控えている。所得税・住民税の壁より、保険料の壁の方がはるかに高い。それは、厚生年金保険料率(労使合計で18.3%)や健康保険料率(組合により3~13 %)が、所得税の最低税率5%などと比べて高いからである。

深刻化する人手不足にもかかわらず、パートの主婦らは「社会保険料」負担のため、働くことをためらっている。

厚生年金などの被用者保険の適用基準には、事業所の従業員数と被保険者の1週間の労働時間数・月額賃金などがある。106万円(年収)は、従業員数51人以上(2024年10月から適用されている基準)、月額賃金が8.8万円以上、週の労働時間20時間以上などの場合の基準である。従業員数が50人以下でも、年収が130万円を超えると、被用者保険の適用となる。

保険料の壁の問題については、2023年10月から、年収の壁を超えて働く場合、雇用保険料を流用して、手取りが減らないように補助する仕組みが2年間の暫定措置として導入された。これは雇用保険料の目的外使用であり、また相対的に豊かな者(世帯主の扶養に入っている)を支援するものであり、全くの小手先の対応だ。

厚生労働省は、今回の国民民主党の要求を受けて、年収や企業規模の要件を撤廃し、週20時間以上働くことを厚生年金の加入条件とすることを検討している(『朝日新聞』11月9日付朝刊「厚生年金加入対象「106万円の壁」 厚労省が年収条件撤廃案」)。これでも、1時間当たりの最低賃金は決められているので、20時間働いた場合の年収の壁は残る。これは、これまでも行われてきた被保険者保険の適用拡大であるが、問題が大きい。

第1に、厚生年金と国民年金の間の不公平の拡大である。厚生年金に加入する月額賃金の下限は8.8万円であり、これに保険料率18.3%を乗じると、保険料は労使合計で1万6104円である。これは国民年金の月額保険料1万6980円より安い。厚生年金に加入すれば、負担は国民年金保険料より低いにもかかわらず、基礎年金部分に加えて報酬比例部分も受給できるのだ。この下限をさらに下げれば不公平は拡大する。

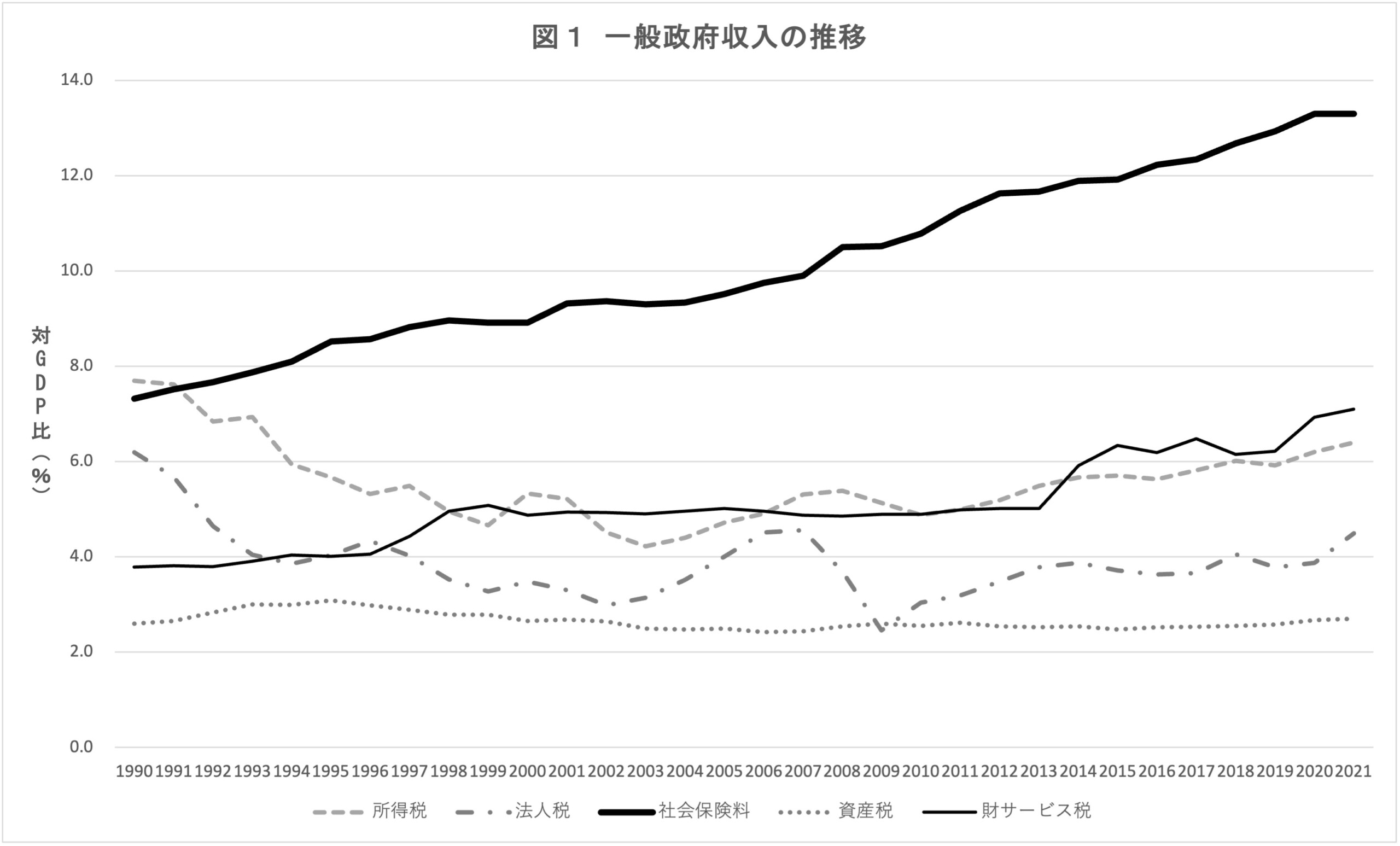

第2に、逆進的な保険料負担の増大である(高所得者ほど、保険料の所得に対する割合が低い)。保険料の対GDP(国内総生産)比は、1990年からの30年間でほぼ倍増した(図1参照)。他方、所得税や法人税は低下している。国・地方を合わせた一般政府収入のうち保険料の割合も、90年の26%から2021年の39%に上昇している。この水準は、保険制度を基盤とする主要先進国中で最も高い。ドイツは同じ期間ほぼ37%であるが、フランスは44%から32%へ減少している。企業の国際競争力の観点から、保険料の一部を、所得を賦課対象とする社会保障目的税に振り替えたからだ。逆進的な保険料の更なる引き上げは、現役世代の負担を増やし、経済にマイナスの影響を与えるだろう。

◇人口減少に時代遅れの制度──税・保険料一体改革を

今般の国民民主党の要求を受けて、年収の壁の問題が改めて認識され議論が始まったことは評価したい。しかし、これは所得税だけではなく保険料、更には、年金の第3号被保険者制度(主婦らは保険料を負担しなくても基礎年金が受給でき、働くことを妨げている)にも関係する問題である。

2070年には日本の人口は8700万人まで減少すると推計されている。

日本の人口は、2008年の1億2800万人をピークに減少を続けており、70年には8700万人になると推計されている(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」〔23年〕)の中位推計に基づく)。20年と比べて約4000万人減るが、問題は、15~64歳の現役世代が約3000万人減ることだ。この推計は出生率を1.36と仮定しており、人口はもっと減るだろう。23年の出生率は過去最低の1.20になっており、これが直ぐに回復するとは考えにくい。

こうした人口減少に対応するためには、可能な限り多くの人が長く働く必要がある。しかしながら、現在の社会保険制度は、それを妨げている。それは、昭和の男性片働きモデルを前提として発展した仕組みだからである。年収の壁や第3号被保険者制度などの扶養に係る制度は、もはや時代遅れだ。もちろん、改革するとしても、負担増を軽減するための仕組みは必要である(例えば、所得控除ではなく、負担する税金や保険料から一定額を控除する税額控除など)。

厚生年金の適用基準も時代遅れだ。近年では多様な働き方を背景に、副業やマルチジョブホルダーが注目されている。政府は、「働き方改革実行計画」などで副業を奨励しているが、現在の保険制度は基本的に単一の事業所を前提としているため、保険適用や保険料算定などにおいて様々な矛盾と不公平がある。例えば、厚生年金と雇用保険については、複数の事業所で働き、それぞれについては保険適用にならないものの、合算すれば保険適用の基準を満たすとしても適用にならない。

抜本改革なくしては、日本経済は沈んでゆくばかりである。

これまで、税金(所得税・住民税)と保険料はばらばらに議論されてきた。財務省・総務省・厚生労働省の縦割りだからである。年収の壁や第3号被保険者問題は、これまでも議論されてきたが、抜本的な改革は先送りされてきた。この問題は社会保障という狭い世界の問題ではない。人口減少に直面する日本経済に関係する。多くの人がスキルを身に付けて働かないと、またセーフティがないとリスクもとれずベンチャーも増えないからだ。改革が遅れるほど、日本経済は沈んでいくだろう。

この問題は複雑であり、役所は事実を伝えない。まず、必要なことは事実に基づく問題の分析である。冒頭述べたように、日本では、それが著しく劣っている。与野党協議の重要性が高まっているが、単なる党利党略ではなく、国民のために冷静な議論が行われるかが問われている。

田中 秀明 (たなか・ひであき)

1960年生まれ。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス修士(社会保障政策)、政策研究大学院大学博士(政策研究)。旧大蔵省などを経て現職。主な著作に『高等教育改革の政治経済学:なぜ日本の改革は成功しないのか』(共著、明石書店、2024年)、『「新しい国民皆保険」構想:制度改革・人的投資による経済再生戦略』(慶應義塾大学出版会、2023年)、『官僚たちの冬:霞が関復活の処方箋』(小学館、2019年)、『財政と民主主義:ポピュリズムは債務危機への道か』(共著、日本経済新聞出版、2017年)、『日本の財政:再建の道筋と予算制度』(中央公論新社、2013年)、『財政規律と予算制度改革:なぜ日本は財政再建に失敗しているか』(日本評論社、2011年)など多数。