米大統領選とアメリカ政治の行方(全2回)

渡辺将人(慶應義塾大学准教授)

第1回 トランプが地滑り的大勝でなくても

ハリスが決定的敗北な理由──

◇総得票を必ずしも反映しないシビアな「勝者総取り」ゲーム

2024年アメリカ大統領選挙の結果の事実関係は報道で周知の通りなので本稿で繰り返すことはせず、むしろ選挙前後によく尋ねられた質問に答える形で死角の論点を掘り下げてみたい。

トランプ氏の米大統領返り咲きを伝える主要紙。

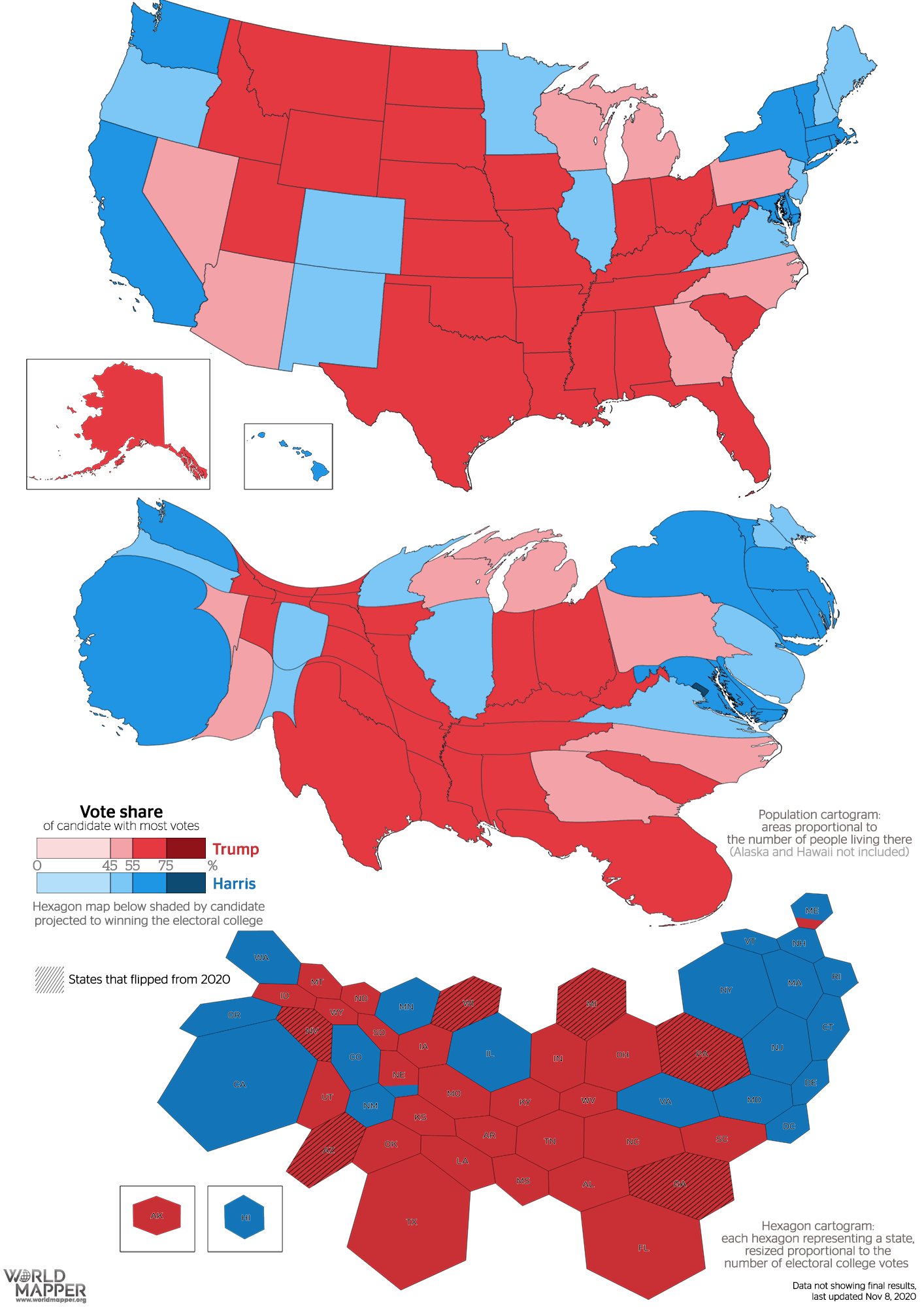

まず、「圧勝」「接戦」をめぐる問題である。これは「定義」と比較対象次第によってニュアンスが変わる。量的な点を抽出すれば、近年の選挙と比較すると以下のようになる。左が民主党、右が共和党だ(2024年の一般投票はまだ集計中で本稿脱稿時点の数である)。

2024年 ハリス選挙人226(一般投票48%):トランプ選挙人312(一般投票50%)

2020年 バイデン選挙人306(一般投票51%):トランプ選挙人232(一般投票47%)

2016年 ヒラリー選挙人227(一般投票48%):トランプ選挙人304(一般投票46%)

2012年 オバマ選挙人332(一般投票51%):ロムニー選挙人206(一般投票47%)

2008年 オバマ選挙人365(一般投票53%):マケイン選挙人173(一般投票46%)

この中では明確な「圧勝」はオバマぐらいで、ハリスの敗北規模は一般投票では2020年トランプ、2012年ロムニーよりも(ロムニーとの比較では選挙人でも)実は少ない。

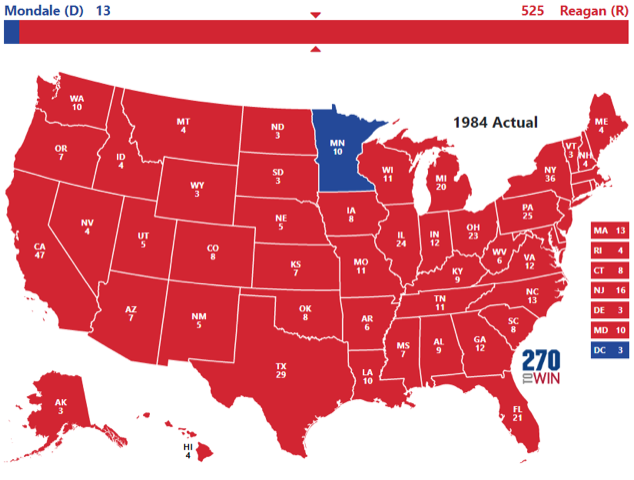

また、時間軸を30年前の1980年代まで遡った場合、民主党大統領選挙の敗北はさらに大きなものになる。例えば、1988年、共和党ブッシュに対して民主党デュカキスは、選挙人で315人、総得票では約700万票の差で敗北している。酷いのは1984年である。共和党レーガン大統領に挑戦した民主党のモンデールは、地元のミネソタ州と首都ワシントンでしか選挙人が取れず13対525で敗北した。アメリカの選挙業界ではこれらのレーガンや父ブッシュの勝利を地滑り的勝利(landslide)と呼ぶ。

出典(2070 TO WIN)

他方、そもそも論として選挙人で見るのか、総得票である一般投票で見るのかでも変わる。一部の例外州を除き「勝者総取り」であるため、票数ではそれなりに拮抗していても、競り勝った方がその州の点数を全て持っていってしまうので、一般投票の差以上に選挙人では差があるように見える。興味深いのは1984年で、選挙人ではほぼ全敗なのに一般投票はレーガン59%、モンデール41%だった。

つまり、徹頭徹尾、人口の多い(点数の高い)州で1票でも多く取るゲームで、だだっ広く多くの州で支持を得ても、確実に勝ち越せる州が少ないと意味がない。4割もモンデールを支持しているのに選挙人では全敗に近くなるのは、激戦州という概念が成熟しておらず、選挙戦略上の資源配分が拙かったこともあるが、かつては今ほど民主党と共和党の分断が州ごとにも激しくなかったので、満遍なく各州で拮抗しやすく、モンデールのようなある種、一般投票ではそれなりに善戦しても州の過半数を勝ち越せない「完敗」も発生した。州の勢力図も異なり、例えばカリフォルニア州は今でこそ民主党のブルー州だが、かつてはニクソン、レーガン、シュワルツネッガーを生んだレッド優位州で徐々にブルー化した。

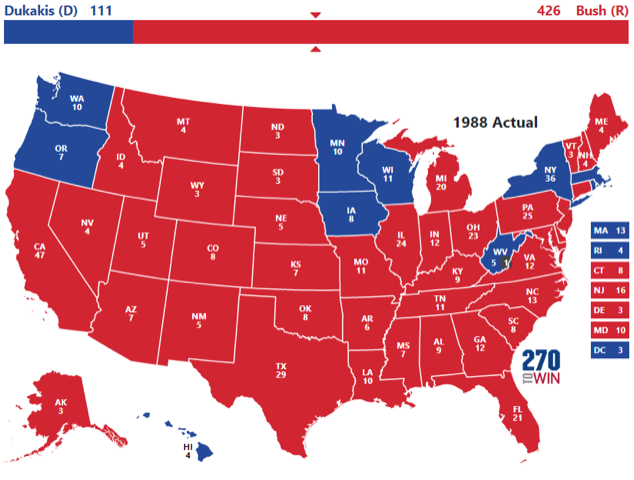

アメリカのテレビで報道される選挙MAPのビジュアルの印象問題もある。アメリカ地図の真ん中がレッドに染まっていても、それらの大半は人口が少ない農村や砂漠だったりする。民主党支持者は両岸の都市部に密集して暮らしている。以下の図は実際にその地域に住んでいる人口に合わせて色と面積を補正したカートグラムと選挙人数に沿って州ごとに六角形で示したカートグラムである。

出典(World Mapper)

◇「完敗」だった民主党とハリス

こうした1980年代の民主党に比べればハリスの数の上では、つまり量的には「大」敗北ではないかもしれない。激戦州の敗北も、パーセンテージでは僅差である(とはいえアメリカの人口規模では相当な数ではあるが)。経年で過去の敗北と比較し、また補正されたカートグラムから見れば、アメリカの有権者の判断は依然全体としては拮抗している(「アメリカ国民全体の判断」ではなく、あくまで有権者登録をして現実に投票をした有効投票内での割合であり、実際の選挙登録や投票を加味しない世論調査とは異なる)。

しかし、民主党とカマラ・ハリスは質的には「決定的敗北」(decisive)、あるいは「完敗」と言ってよいであろう。

第1に、連邦議会の上院と下院でも民主党が敗北したことだ。 大統領府と議会両院の3つを、共和党が支配することになるのは民主党には痛恨である。無論、100議席が2年ごとに30数名ずつ五月雨で改選される上院は選挙年ごとに各政党に有利不利がある。改選枠が少ないと有権者の審判を受けるリスクがなく現有勢力を維持できるので、改選が多い政党が概ね敗北する。前回2022年中間選挙では共和党改選が多く、民主党は勝利できた。今回は独立系も入れると改選あるいは引退議員で10人規模の差が共和党とあった。

しかし、だからといって今回の選挙で民主党が連邦議会を失ったことへのハリス陣営の責任が問われないわけではない。分極化時代には、大統領選挙候補への好悪が「ダウンバロット」と呼ばれる連邦議員や州議会議員の当落に影響を与えるし、そもそも投票率への悪影響にもつながるからだ。大統領選挙で民主党が連敗したレーガン政権時代も、民主党は重鎮オーニール議長のもと議会下院では多数派勢力だった。 今回、3つの軸を失い、政策で全く主導権を握ることができなくなる。

第2に、最高裁の保守化長期化の原因になりかねないことだ。終身職である連邦最高裁判事は引退を固辞すると亡くなるタイミング次第では、敵対政党の大統領の指名チャンスになってしまう。民主党系のギンズバーグ判事が好例だ。現在、民主党系のソートマイヨール判事が持病を抱えており健康不安が囁かれる中、健康不安はないが共和党系で高齢のアリト判事、トーマス判事が引退判断するかどうかに注目が集まっている。仮にトランプが次期政権でも指名チャンスを得るとすると、最高裁の保守化は長期的に確定化する。従来の両党の大統領は中道的で法曹界で経験豊富な判事を指名してきたが、トランプはキリスト教保守の支持基盤のために、経験度外視で保守的で若い判事を指名する。アメリカ大統領選挙は連邦判事の間接投票を兼ねているが、どうせ穏健な法曹界の重鎮を指名するとして有権者の関心は低かった。しかし、トランプは「有言実行」で法曹界での評価と関係なしに党派的な指名をするので、支持基盤のトランプ支持への情熱が強い。もし、さらなる保守化を加速する指名が起これば、ハリスの今回の敗北責任は単に一回限りの民主党敗北では済まない禍根をリベラル政治に残すことになる。

もちろん、共和党が仮に過半数を失えば、トランプの指名が通る自由度は失われるので、2025年にすぐ保守系判事が引退しない限りは、2027年まで中間選挙の結果を様子見することになる。かつてスティーブンス判事は引退する90歳まで法廷にいたし、アリト判事やトーマス判事はあと10年近く留任することも可能である。しかし、支持基盤が最高裁と大統領に期待するポピュリズム性がトランプ時代には変化しており、避け難い「不測の事態」があったときにトランプ流指名がなされる緊張感を民主党は抱えていく。

第3に、トランプと本選で争った過去3名の民主党候補で、選挙人と一般投票の双方で敗北したのはハリスが初めてであることだ。 2016年のヒラリーは一般投票ではトランプに勝利している。 今回の民主党は、3戦目で相手候補のトランプと支持基盤の性質を知り尽くした上での惨敗であることが、陣営幹部への内部批判に繋がっている。

第4に、民主党の票田のいくつかを奪われていることだ。トランプは中南米系の46%を獲得したが、男性中南米系に絞るとトランプが過半数に達している。黒人男性もおよそ2割がトランプを選び、女性票でも、既婚女性では、トランプが上回った。

第5に、激戦州の全てで敗北していることだ。本選挙の選挙戦は人口が多く、両党が拮抗している激戦州で決まる。選挙資源が集中投下される上に、メディアの報道が集中するので、激戦州で敗北することは戦略上の過ちや判断ミスを全米での負け幅以上に印象付ける。陣営は州ごとに組織が組まれ、党の州委員会が上院選や知事選との合同選挙本部を組織することが多い(coordinated campaign)。筆者がかつて担当した選挙も大統領選のニューヨーク支部と同州選出の連邦上院選挙本部の合同本部だった。

◇激戦州、ハリス敗北も連邦上院選挙では民主党女性候補陣が揃って勝利

今回、激戦州で上院が再選回だったのは、アリゾナ、ミシガン、ネヴァダ、ペンシルヴェニア、ウィスコンシンだが、このうちアリゾナは民主党中道で独立系の現職シネマ議員が引退で新人による1からの挑戦で不利だったが、民主党は競り勝った。これらの激戦州で上院候補が敗北したのは、ペンシルヴァニア現職のケーシー議員のみで、カトリック信徒であるケーシーは人工妊娠中絶問題とトランスジェンダーの問題で、共和党の激しい攻撃を受けていた。ハリスが全敗した激戦州で民主党上院候補がペンシルヴェニア以外は踏ん張ったことを考えると、大統領候補個人への好悪が左右したことから目を背けることはできない。つまり、少なくとも激戦州では、「民主党」そのものではなく「ハリス」への判断(そして彼女が現職副大統領として責任を担うバイデン政権)が否定された可能性がある。女性差別だろうか。しかし、激戦州で勝利した民主党上院選のウィスコンシン、ネヴァダ、ミシガンの候補は全員女性である(無論、知事や上院議員に女性が誕生することを看過しても、最高司令官に女性を選ぶことを躊躇する空気が保守派内にないわけではなく、この問題は別稿での詳細検討を要するため軽々に判断を下せない)。

選挙戦が「圧勝」「接戦」のいずれかであるかは、「定義」と比較対象次第によってニュアンスが変わるという。

いずれにせよ、激戦州敗北の責任は上院ではほとんど見事に勝利している州の合同選挙本部ではなく、民主党全国委員会、旧バイデン陣営、それを引き継いで新規で組まれたハリス陣営にあることになる。だからこそ、ハリス陣営に雇われた高額コンサルタントは、次のビジネスに悪影響が生じないように、自分のせいではないと「犯人探し」に躍起になっている。米メディアから出てくる「あいつが悪い」「あの戦略が悪い」というスケープゴート作りのナラティブの多くは、陣営に参加したコンサルタントによって作られているので、米メディアの報道のミスリードには引き続き要注意だ。

◇シンクロしなかった「アイデンティティ政治」路線

「地上戦の神様」の異名をもつ2008年オバマのアイオワ党員集会勝利の立役者、デイビッド・プラフはXのアカウントを消し、表舞台からは身を隠している。現在、民主党内ではバイデンとハリスの陣営の方針について凄まじい批判が吹き荒れている。バイデンがハリスを後継者的に候補に選んでから、党大会以降の人工的な「扇風」演出の方が特別な時期で、ハリスが2020年の大統領選で支持者に何も言わずに撤退して以来のハリス批判が、通常運転に戻った印象である。

これらの点から総合すると、数の僅差には見えない質的な面で「決定的」敗北と言ってよい事情がある。

民主党が頭を抱えているのは、民主党の「サンフランシスコ政党化」と言われる、人種正義やLGBTQの権利などのアイデンティティ政治の路線が、労働者のための再分配の政治と上手くシンクロせず、労働者層を共和党に奪われている現象を短期的に食い止める方法がないことだ。民主党内部ではハリス敗北から何を学ぼうとしているのか。共和党はレーガンが体現した「小さな政府」をやめるのか、次回以降に考えてみたい。

渡辺 将人 (わたなべ・まさひと)

1975年生まれ。シカゴ大学大学院国際関係論修士課程修了。早稲田大学大学院政治学研究科にて博士(政治学)。コロンビア大学、ジョージワシントン大学、台湾国立政治大学、ハーバード大学で客員研究員を歴任。北海道大学大学院准教授などを経て2023年より慶應義塾大学総合政策学部准教授。北海道大学大学院公共政策学研究センター研究員を兼任。専門はアメリカ政治・外交、比較政治。受賞歴に大平正芳記念賞、アメリカ学会斎藤眞賞、サントリー学芸賞ほか。近著に『アメリカ映画の文化副読本』(日本経済新聞出版、2024年)、『台湾のデモクラシー』(中公新書、2024年)、『混迷のアメリカを読みとく10の論点』共著(慶應義塾大学出版会、2024年)など。著訳書多数。

-500x500.jpg)