米国におけるファクトチェックと

多様性、ウォークの死 <1>

五野井 郁夫(高千穂大学教授)

メタ社──トランプ大統領への露骨なすり寄り

ファクトチェックが死んだ。ほんの8年程の短い命だった。2016年のアメリカ大統領選挙ではロシアなどからの介入も含むフェイクニュースと陰謀論がSNS上に溢れかえった ことから、アメリカを初めとする各国でファクトチェック団体が誕生し、メタ社の前身であったフェイスブックでもファクトチェックのサービスが開始され、80以上のファクトチェック機関で世界の60以上の言語に対応していた。だがそれもあっけなく終わってしまった。1月7日にメタはフェイスブックやインスタグラム、スレッズにおける報道機関や第三者団体によるファクトチェックを、まずアメリカから廃止すると発表したのである。これはトランプ政権の意向に合わせたものだ。今後はXのようにコミュニティノートで対処するという。

トランプ米大統領の再登板を報じる主要紙(2025年1月21日付朝刊)

◇「“表現の自由”の原点に立ち返る時」とは……

メタのマーク・ザッカーバーグCEOは 「フェイスブックとインスタグラムでの表現の自由について原点に立ち返る時だ」などと体裁を気にした発言をし、保守派のポッドキャスターのジョー・ローガンとの3時間近いインタビューでも同様のことを述べたが、トランプの脅しに屈したと見るのが普通だろう。2021年1月、大統領選で敗北したトランプ支持者による連邦議会議事堂への乱入事件はトランプによる「不正投票だ」「国会議事堂に行くんだ(We’re going to the Capitol)」) などの発言から、直接的に乱入事件を煽ったとしてトランプのアカウントを2年間停止していたが、現在はトランプのソーシャルメディアアカウントに対する制限を解除している。トランプもメタ側が保守的な投稿を「検閲」していると批判を繰り返し述べ、著作の中でもザッカーバーグが前回の大統領選でトランプに対する陰謀を企てたとして「彼を注意深く監視している。今回、彼が違法行為をすれば、残りの人生を刑務所で過ごすことになる」 と脅していたのだ。

こうした兆候を察知して2024年8月段階でザッカーバーグは下院共和党議員宛てに書簡を送り、バイデン政権の圧力により2020年にCOVID-19の情報を検閲し強制措置を講じたとして謝罪しており、これからは同様の圧力に反撃することを誓っていた。現在のメタは100万ドルをトランプ大統領就任基金に寄付し、トランプにすり寄る姿勢を隠そうとしない。

◇ファクトチェッカーの政治的偏りによって「検閲」された?

ファクトチェックの廃止決定について、まずメタ側の言い分を見てみよう。メタは「専門家も他の人たちと同じように、それぞれのバイアスや視点を持っている。これは、何をどのようにファクトチェックするかという選択に現れた。そのうちに、人々が正当な政治的言論や議論だと理解するような内容が、ファクトチェックされすぎてしまったのだ」としている。つまりファクトチェッカーの政治的な偏りが問題だという。こうした偏りによって正当な政治的発言や主張として理解されるべきものまでもがファクトチェックの対象となり、検閲されすぎたということだろう。実際メタ側は具体例として2024年12月には毎日何百万ものコンテンツを削除した(毎日作成されるコンテンツの1%未満である)が、これらの措置の10件に1件から2件は間違いであった可能性があるとしている。つまり、コンテンツは実際にはメタのポリシーに違反していなかった可能性があり不当な削除だったというのだ。

そこで、これまであまりにも制限的で過剰に執行しがちだった基準を撤廃して元に戻すことになったのだが、撤廃の対象は移民、性自認、ジェンダーなどである。ようするに、ポッドキャストやテレビ、議会の場など他のメディアやリアルな場では議論が交わされているトピックが制限されているというのは不自然で正しくないという主張である。これからは好きにロッカールームトークも行えるというわけである。たしかにこの新たな方針のほうが、このところアメリカで再び勃発してきていた文化戦争において、フェイスブックで発言の機会が奪われていた人々、換言すれば今回トランプに一票を投じた人々の側がまたユーザーとして戻ってくることになるだろうし、そうした人々の側に立てば移民、性自認、ジェンダーなどの議論での規制撤廃は喜ぶべきことであろう。

偏りがあったとされる現行の第三者によるファクトチェックを終了し、コミュニティノートに移行するのが多くのユーザーに応える手段だとして、問題は、メタ側がコミュニティノートを「私たちは、このアプローチがXでうまく機能しているのを見てきました」と評価している点である。

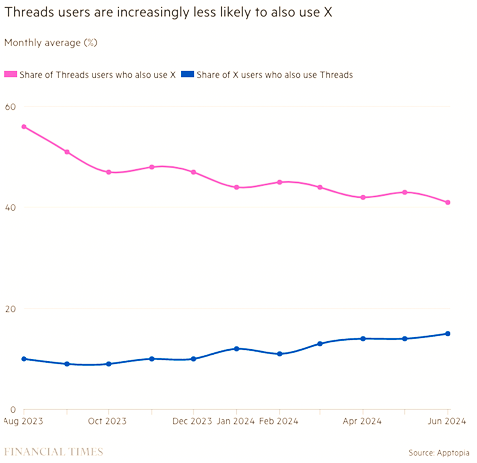

たしかにフェイスブックから数年間で右派の人々が遠のいただろうが、イーロン・マスクがツイッターを買収しXとして以来、言い換えればコミュニティノートが導入されて以来、多くの人々がXから足が遠のいているのも事実だ。フィナンシャルタイムスの報道によれば、年間ユーザー数の増加率を見るとかなり鈍化しており、メタのスレッズユーザーでXも閲覧している者の数は減るなか、Xユーザーでスレッズも閲覧している者の数は近年増加していた。

■マスクの買収以来、Xは年間平均ユーザー増加割合が減少

■スレッドユーザーがXを使う割合の低下

■スレッドユーザーがXを使う割合の低下

(いずれもフィナンシャル・タイムス、July 9 2024より)

◇偽情報対策……コミュニティノートは効果的ではない

ようするに居心地が悪いと感じた人々が、規制基準が2024年段階まででXよりも厳しかったスレッズに移行しつつあったことが容易に想像される。その理由の1つはマスク買収以降のXの治安の悪さに加えて、現状のコミュニティノートのバイアスの問題もあるだろう。Xでは投稿が誤解を招く可能性があり、より多くの文脈が必要な場合にコミュニティが決定する権限を与え、さまざまな視点から人々が他のユーザーにとってどのような文脈が有益かを決定する。

だが正直なところコミュニティノートはあまり効果的ではない。偽情報を減らすという点においては、ほぼ意味がないのである。なぜならば、コミュニティノートは合意に頼っているからだ。そして、合意はエビデンスではない。合意を重ねたところでエビデンスとは異なるのである。またXのコミュニティノートの場合、この前のアメリカ大統領選時により鮮明になったことだが、イーロン・マスクの意向に沿わないノートが不利になること以外、合意に関する明確な基準はない。

当たり前のことだが、合意によって示すことができるのは合意するコミュニティが進みたい方向性だけである。どこの国とはいわないが、政府が経済がよくなっているというコンセンサスをその国のナショナルメディアに押しつけて報道させたところで、コンセンサスがエビデンスのように機能するだけで、実際にはエビデンスを示したことにはならない。政府や民衆が「これからはこの白猫を黒猫と呼ぶ」と合意したところで、猫の色が白いままであるという事実は変わらないのと同じなのである。要するに、コミュニティノートも含む政治がコンセンサスによって多くのことにエビデンスの正確性を示せるわけではないのだ。

◇快いと考える情報だけを垂れ流すことに

エビデンスは新聞などのレガシーメディアが人員と時間をかけて積み上げているが、今回の決定はようするにエビデンスに関係なく、トランプ政権と利用者の群れが見たくないエビデンスを「政治的に偏っている」として快いと考える情報だけをたれ流す方向にだけシフトするということだろう。

もちろんコミュニティノートにも可能性はある。もし情報の一貫性にコミットできればの話だ。しかし目下のところメタのコミュニティノートも、トランプ政権の方針以外の情報の一貫性は担保できないという見通ししか立たないのである。

◇繰り返された選挙介入──「勢い」でファクトを塗り替えてしまう

それよりも問題は、今回の方針展開によって政治的コンテンツや近年のアメリカにおける文化戦争を煽り、火に油を注いできたユーザーとその投稿たちで、メタのコンテンツが溢れかえることである。そもそも事の発端は2016年のアメリカ大統領選で、データマイニングとデータ分析によって世論誘導を行っていた選挙コンサルティング会社のケンブリッジ・アナリティカが行ったようなことが防げなくなることだ。ケンブリッジ・アナリティカはフェイスブックユーザーのデータを取得しトランプを選ぶよう有権者に影響を与えるために利用していた。外国政府の関係者もまた、選挙介入をし影響を与え、政治的分断や混乱を生み出すべくフェイスブックのプラットフォームを利用したのだった。

ファクトチェックでエビデンスを確定できなければ、2024年のルーマニアの大統領選第1回投票や日本の兵庫県知事選で起きた、「勢い」によってファクトを塗りかえるべくさまざまな人海戦術によって、政治は2016年やその後に起きたいくつかの事例とまた同じことを繰り返すだろう。たとえユーザー間の「合意」があったとしても、それはすでにウンザリしたユーザーが立ち去った後の合意でしかないことも留意したい。

次回は、今回の第二次トランプ政権誕生でファクトチェックと共に「死んだ」とされるもののとして挙げられる、「多様性」と「ウォーク」が現在どのようなものになりつつあるのか展望してみたい。(敬称略。次回は2月13日付掲載)

<註>ウォーク(Woke)はウェーク(wake=目覚める)の過去分詞形「目覚めた」の意味で、社会問題などに対して「意識の高い」リベラル層を揶揄するスラング。

五野井 郁夫(ごのい・いくお) 高千穂大学経営学部教授

1979年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程修了。博士(学術)。専門は政治学、国際関係論、平和研究。日本学術振興会特別研究員PD、立教大学法学部助教などを経て現職。「2013ユーキャン新語・流行語大賞」にランクインした「ヘイトスピーチ」で顕彰。主著に『「デモ」とは何か──変貌する直接民主主義』(NHK出版)、『国際政治哲学』(ナカニシヤ出版、共著)、『山上徹也と日本の失われた30年』(集英社インターナショナル、共著)。翻訳にウィリアム・E. コノリー『プルーラリズム』、イェンス・バーテルソン『国家論のクリティーク』(いずれも岩波書店)。

-500x388.jpg)