外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

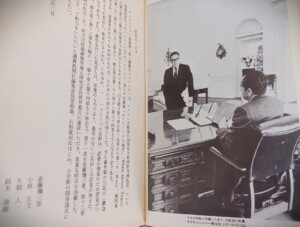

米国のマイヤー新駐日大使(右)が嘉手納空港で屋良朝苗行政主席の出迎えを受ける=1969(昭和44)年7月5日(沖縄県公文書館所蔵)

第9回 1969沖縄返還問題──

日米交渉<表>と<裏>の構図 ①

新たな10年となる1970年代を目前に控えた69年は、沖縄問題を巡って日米両国がそれぞれ目指すべき目標に向けて<表舞台>と<裏舞台>で、並進し始めた年であった。日本側では、官房長官・保利茂が<表舞台>で沖縄返還交渉を取り仕切る外務省を引き締め、同省幹部たちが相次いで渡米。米側はと言えば、3カ月間空席だった駐日米大使に新たな人材を登用、新布陣で最初の日米交渉に臨んだ。こうした情況を踏まえて<裏舞台>における外交も始まろうとしていた。

◇<裏舞台>外交とは何か

ニクソン政権下で本格的に始動した沖縄返還交渉について詳述する前に、日米交渉の構図を分かり易くするため、<裏舞台>という言葉の意味を述べておきたい。

ここで使う<裏舞台>とは、「楽屋」や「舞台の裏側」を意味する「舞台裏」という言葉とは峻別した筆者の造語だ。「裏街道・裏通り・裏道」が意味する「主要な道路の背後にある道、表街道に沿ってその裏手にある公式でない道、比ゆ的に本道に外れた正攻法でないやり方」からイメージされる言葉を模して使っている。

その違いを言えば、まず「舞台裏」の外交とは、外政内政の統括者(例えば首相・佐藤栄作)が思い描くシナリオを寸分の狂いなくアートのように忠実に実現しようとする、その時々の表舞台に付随する「空間」を整える外交であり、外交官や配下の政治家が担うケースを称する。

これに対して<裏舞台>の外交とは、外交官のみでは限界のある「時空間」において、一国のために一身を投げ出す覚悟と独自の発想、思想を携えつつ外交的成果を上げようとする者(主に民間人)の愛国的な外交活動を指す。その根底には、統括者と共有する歴史認識と併せて強固な意志と信念があり、アプローチは違っても時々の局面において目指す戦略目標は同一だが、そこでの外交は、未来への可能性が包含される究極の歴史的目標が捨象されることはなく、表裏の舞台の相互連動を通じて統括者と一定の緊張感をはらみつつ進められる。〔註1〕

<裏舞台>外交のために一身を挺した末次と若泉の著作

例えば、沖縄返還問題を巡って<裏舞台>で動いた末次一郎と若泉敬は、「表舞台の人びと(政治家)」のパワーを梃子にしつつ、自身の信念や思いに近づけるべく主体的に動く<裏舞台外交>の“主役”と言える存在だった。佐藤外交では、末次は外務省を通じた公式ルート(表舞台の外交)とは別に<裏舞台>において、ジョンソン政権時代からいち早く動き始めていた。

前述してきたように、1950年代から培ってきた沖縄人脈を生かし、政権内で沖縄問題への覚醒と併せて日本の国民世論を盛り上げる地道な作業を積み重ねる一方で、2度にわたって米国を訪問、政官軍民のオピニオンリーダーに働きかけて沖縄返還に理解を求め、日本側のポジションに可能な限り引き寄せる努力を払ってきた。「稀代のオーガナイザー」末次の愛国心あふれる発想と精力的な行動によって辿り着いた先が、連載第7回に紹介した69年1月の「日米京都会議」(沖縄とアジアに関する京都会議)だった。

米側の陰の主役として終始、末次らの貢献を評価し協力を惜しまなかったのが、親日派の元駐日大使、エドウィン・ライシャワー(博士、ハーバード大学教授)である。そしてもう一人の“主役”若泉敬も、ジョンソン前政権時代に続いて、ニクソン新政権が誕生した69年、<裏舞台>外交のスイッチを再びonに入れて動き始めるのである。

◇ニクソン─キッシンジャーの登場

「21紀は日本の世紀」──米国の未来学者ハーマン・カーンが巨体を揺らして首相官邸に現われたのは、68年10月29日午後のことだった。カーンは、首相・佐藤栄作と執務室で約1時間懇談、日本の奇跡を礼賛した。その「日本論」に、日本国民は民族的自尊心をくすぐられ、ナショナリズムの高揚と共に国家としての自信も誘発された。

-264x300.jpg)

嘉手納基地に到着したニクソン副大統領を迎える護得久立法院議長。右は比嘉秀平行政主席=1953年11月20日(沖縄県公文書館所蔵)

第二次世界大戦で主要都市が廃墟と化した日本は、奇跡の経済的復興を遂げて世界を驚かせ、国民総生産(GNP)で西ドイツを抜き、自由世界第2位の経済大国として国際的な存在感を増していった。対米関係では、安全保障面での日米両国の“歪んだ関係”はそのままに、拡大する貿易の不均衡問題が表面化しようとしていた。今後、両国がより永続的な連携を深めて行くためには、安保・貿易両面を是正しなければならないという重い課題が横たわっていた。それは同時に、米国にとっては、強い国力を持つに至った日本に新たな役割と国際的責任を求めようとする時機に差し掛かったことを意味していた。

ハーマン・カーンが首相官邸に現われて1週間後、太平洋を挟んで日本と向き合うアメリカでは、大統領選の投開票が行われた。その結果、共和党候補リチャード・ニクソンが、民主党候補ヒューバート・ハンフリー(副大統領)らを破って勝利を収め、泥沼化するベトナム戦争で苦悩してきたジョンソン前政権を引き継ぐことになった。

次期大統領ニクソンは早々に新政権の人事に着手した。そして、大統領選の3週間後、在任中の自身の片腕として対外政策の舞台回しをする権力中枢ポスト、国家安全保障担当大統領補佐官に、ハーバード大学の国際政治学者が指名された。それは、ニクソンにとって共和党内での長年の宿敵、ネルソン・ロックフェラーの外交政策担当首席顧問を務めていた男を自陣営に引き込む形で起用した驚きの大抜てき人事だった。ドイツ訛りは残るが、議論の進め方が実に巧みで、かつその快い音楽的な声で相手を納得させ、相手には進んで賛同したと思い込ませる才能の持ち主、ヘンリー・キッシンジャーだった。〔註2〕

ニクソン大統領(手前)とキッシンジャー『キッシンジャー秘録』より

大統領として外交上のレガシーを残そうとしていたニクソンは、正式に大統領に就任する翌69年を見据えて、早くも対外戦略に思いを巡らし始めていた。西側全体が超大国アメリカに過剰依存するという現実にややそぐわなくなった国際体制「パックス・アメリカーナ」をどうするか。また、それを若干でも見直して新たな国家戦略への道を模索するのが良いのか。さらに、対決ムード強まる「極北の熊」と「眠れる獅子」の動向も視野に入れ、経済大国に成り上がった日本を、新たな戦略ビジョンにどのように組み入れるべきか──。

ニクソンはその時、大統領選時にも言及したことがある沖縄返還が日米間に刺さったトゲとして色濃く影を落としている点も、既に意識していた。ニクソンの頭には、自身の72年再選に向けた南部戦略(南部白人の取り込み)の一環として、斜陽化しつつあった繊維産業を救済するための日本の対米自主規制と絡めて、沖縄問題は回避できない重要課題であると認識していた。

70年は、自動延長か破棄かが問われる日米安全保障条約の有効期限だが、大統領選勝利後、1週間と経たぬうちに暗雲が垂れ込めた。沖縄初の琉球行政主席公選の結果、革新系の屋良朝苗が当選したためだ。想起されるのは、初の現職米大統領として計画した「アイゼンハワー訪日」が中止を余儀なくされた60年安保闘争。その時の悪夢の記憶がニクソンの脳裏をよぎったに違いない。

◇ニクソン人事の妙

69年、沖縄返還交渉に向けて日本外交が表舞台で動き始めたのと歩調を合わせるように、ニクソン米政権でも対日外交の歯車が回り出した。

屋良朝苗行政主席が佐藤首相を訪問=1968年12月9日(沖縄県公文書館所蔵)

1月に離日した駐日米国大使アレクシス・ジョンソン(国務次官)の後任として、4月28日、東アジアに土地勘の全くないアーミン・マイヤー(駐イラン大使)が指名された。駐日大使の後任について、大物大使を期待していた日本側には、落胆の空気が流れた。だが、5月20日、上院外交委員会の承認公聴会──民主党の実力者マイク・マンスフィールド(院内総務、後に駐日大使)が、日本側の反応を意識したかのようにマイヤー大使の指名人事を強く支持。「新鮮な考え方をする人物」〔註3〕こそが、現下の状況で対日外交に取り組むために重要だと強調した。

マンスフィールド発言は、公聴会審議の流れをつくった。同委員会はすんなり同大使を承認した。マンスフィールドは極東情勢に詳しく、ベトナム戦争で行き詰まっている米国の対外政策が大きな転機にあることを理解していた。沖縄問題についても、2年前に訪米した大濱信泉、末次一郎らを通して熟知し、アジア太平洋における新秩序に向けた胎動を感じ取っていた。この人事は、人選が難航したとの側面があるものの、その後の沖縄返還問題をこなしていくためにはよく練られた抜擢人事だったと言える。

駐日大使ポストは、これまでライシャワー博士やアレクシス・ジョンソンのような知日派、東アジアのエキスパートが主に起用されてきたが、非エキスパート起用の先例が全くなかったわけではなかった。第二次世界大戦後初の駐日大使に任命されたロバート・マーフィーがそうだった。

国務省内には、当時語り草になっていた駐日大使人事にまつわるエピソードがあった〔註4〕。サンフランシスコ講和条約(1951年9月8日)が締結されて程なく、駐ベルギー大使マーフィーは、国務長官ディーン・アチソンから電話で告げられた。「大統領(ハリー・トルーマン)がマーフィーを駐日大使に指名する意向だ」──と。

戦渦の欧州にあって外交官として大活躍し評価の高かったマーフィーだが、さすがに「太平洋さえ見たことがない自分には無理」として異議を申し立てた。すると、アチソンは確信しているかのように言葉を返したという。「それだからこそ大統領は、君を駐日大使に任命したがっているんだ」。この時の大統領の心を推し量れば、太平洋で日本と戦火を交えた米国の新たな対アジア太平洋政策を推進するにあたっては、極東に関して一点の曇りも一つの汚点もない外交キャリアの持ち主こそが、新時代の日本と付き合う駐日大使として適任という考えだったろう。

と大濱信泉(左)-(『追想・末次一郎』から) -300x158.jpg)

日米京都会議での末次一郎(右)と大濱信泉(『追想・末次一郎』より)

今回の駐日大使人事にマイヤーを起用する発想にも、同様の動機が含まれていたはずだ。マイヤーは中東と南アジアを専門にキャリアを積んできた外交官だが、戦後初代の駐日大使マーフィー同様、インドから東部のアジア以東、“太平洋を知らなかった”。メディアには著名な大物起用説も流れたが、個人的にマイヤーを知るニクソンは、人情の機微を知るその人柄と考え方の柔軟性に強い印象を持っていた。

ニクソンがマイヤーと初めて会ったのは63年、米ペプシコーラ代表としてレバノンを訪れた時だ。その頃のニクソンは、60年大統領選に続いて62年のカリフォルニア州知事選にも敗北し、失意のどん底にあった。もはや大統領候補として再起するのは難しいだろうとまで、多くの人が見ていた。それだけに、大使マイヤーの情感伝わる“もてなし”に感銘を受けた。

その4年後の67年春、ニクソンはイランを訪問した。その時、奇しくも駐イラン大使となっていたのがマイヤーだった。彼はニクソンに大使公邸を宿泊先として供するなど、きめ細やかな礼節をもって遇し、関係を深めた。そして、マイヤー駐日大使起用の背景になったのが、その時、世界が新たな転機を迎えていたことだ。

69年当時、国民総生産(GNP)は過去10年間で4倍以上になり、経済力でドイツを抜いて西側世界第2位に躍進した日本、そしてアジア太平洋における対外政策がベトナム戦争によって行き詰まっているアメリカ。こうした状況の中で、ニクソン自身が構想する新たなアジア太平洋戦略についての理解と対応の柔軟性が、今度の駐日大使には必要との観点から誰にするか──これは決して軽い人事ではなかった。

マイヤーには、ニクソンがテヘランを訪問した時の強烈な記憶がある。首都テヘランでニクソンと国王パーレビの昼食会が開かれ、マイヤーも同席した。国王は席上、泥沼化するベトナム戦争に言及した。「アメリカが(筆者註:同盟国や友好国に)友情を示す最善の方法は、地域紛争には干渉せず、解決は当事者たちにまかすことしかない」〔註5〕。パーレビの発言は「大国の干渉はもはや時代遅れであり、かつ望ましくないことは明らか」であるという立場からのもので、確信に満ちていた〔註6〕。

キャンプ・ハンセンのゲート

それは同時に、次のことも意味していた──国境を接する地域大国イラクの軍事力増強に対応するには、イランとしても、アメリカ依存ではなく、国力に相応しい独自の軍事力を保有する必要がある──と。

翌68年の米大統領選への出馬を決めていたニクソンは、他の歴訪諸国でも精力的に会談を重ねた。同様の主張を聞き、メモを取って多くのものを吸収した。マイヤーは回想している。「イラン皇帝の主張の大部分は、それから二年後に“ニクソン・ドクトリン”として浮かび上がった」〔註7〕。

マイヤーは、時代の転換期にあって新たな国家戦略を練っていたニクソンの考え方に関する忠実な理解者として、その目に留まったのだった。

<註釈>

〔1〕後年、若泉はマスコミなどで「密使」と呼ばれるようになるが、沖縄返還問題を巡る<裏舞台外交>に関与した者は若泉、末次以外にも、あと1人、2人はいたようだ。また、佐藤は中国国交正常化問題に関しても──自身の時代には実現しなかったものの──「密使」を使って正常化を目指していたとの指摘もある。しかし、<裏舞台>外交に関与する<人びと>全てが、センセーショナルに報じられる「密使」ではない。それぞれの時代やその時々の政権との相性によっても、<裏舞台>外交の<人びと>の属性は違ってくる。その役どころも動き方も、所与の環境も時代も多様だ。時に政治家が、時には民間人が、時と場合によっては外交官、同OBまでもが<裏舞台>外交の“主役”となり得る。ナチス・ドイツの迫害から逃れようとした6000人余のユダヤ人に日本通過ビザを発行して命を救い、「東洋のシンドラー」と呼ばれた外交官・杉原千畝、沖縄・普天間米軍基地移設問題などでも政府との橋渡し役として「現場主義」に徹した元外交官・岡本行夫らも<裏舞台>外交の<人びと>に含まれるのではないか。

〔2〕デービッド・ランド『キッシンジャー~その権力の秘密』

〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔7〕アーミン・マイヤー『東京回想』

<参考文献>『佐藤榮作日記』 若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』 楠田實『佐藤政権・二七九七日(上・下)』 アーミン・マイヤー『東京回想』

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

と弾劾反対派(右)の横断幕が掛かっていた。韓国社会は分断が一層深まっている=2025年3月11日-800x550.jpg)

と会食する若泉敬(伊藤隆著『佐々淳行・「テロ」と戦った男」』ビジネス社刊より)-500x500.jpg)

-500x500.jpg)