外交裏舞台の人びと

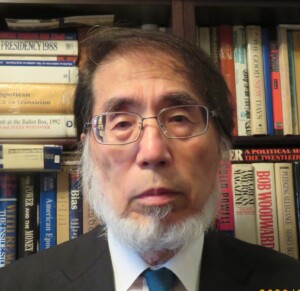

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

.jpg)

米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)に指名されたキッシンジャー(右)とニクソン次期米大統領(『キッシンジャー 1923-1968 理想主義者2』より)

第13回 1969年沖縄返還問題──

日米交渉<表>と<裏>の構図⑤

ニクソンの迅速果敢な対応に気付けなかった日本外交

◇『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』──外交は「アート」なり

若泉敬が自裁する前に書き上げた『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文藝春秋刊)=中澤雄大撮影

国際政治学者・若泉敬は1994年の5月15日、自らの沖縄返還の関与を世に問うた『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』を公刊した。著書のタイトルは、名著『蹇蹇録』に記された一節から取ったものだった。その一節は、明治期の政治家で外交官の陸奥宗光(1844─1897、後に外相)がロシア、ドイツ、フランスの「三国干渉」によって、日清戦争で領有した遼東半島を返還せざるを得なくなった時の心情を吐露したもので、苦衷から絞り出された言葉だった。その陸奥が生れ育った幕末において御国とは藩を意味し、「国家」維新が成った明治に入ると、外政と内政は密接に絡み合った。良き政治家こそが良き外交家であると見做される時代になった。

帝国列強と締結した不平等条約の改正に尽力した陸奥は、外交実践を踏まえて説いた。「愚ひそかに惟う、政治なる者は術(アート)なり、学(サイエンス)にあらず。故に政治を行なうの人に、巧拙(スキル)の別あり」〔註1〕。即ち、白面郎の机上談では及ばない政治・外交の分野は、実学実才に基づく術をもってしか対処できないのだ――と。とりわけ、外交においては、交渉を担う「役者(アクター)」ばかりでなく、国益をかけて駆け引きが行われる「場面(セッティング)」、また多くの「役者」が演ずる表の「舞台(ステージ)」、さらに複数の国家を跨ぐ「裏舞台」がそれぞれ連動。局面、局面で繰り出されるアートこそが歴史を動かすツールと考えられたのであった。

◇密使・若泉とハルペリン

1969年7月14日、若泉敬は首相・佐藤栄作の密命を帯びて羽田空港を発った。ホワイトハウスに程近いスタットラー・ホテルにチェックインしたのは16日のことだった。途中、ハワイに立ち寄って1泊、偽名を使って航空チケットもホテルも予約した。人目につかぬように工夫してのワシントン入り。ちょうどその日は、人類史上初の月面着陸をミッションとする宇宙船アポロ11号の打ち上げが予定されていた。若泉はホテルの一室で、フロリダ州ケネディ宇宙センターからの打ち上げの模様をテレビの実況中継で見守り、世界ナンバーワンの超大国、米国民の熱狂を感じ取っていた。

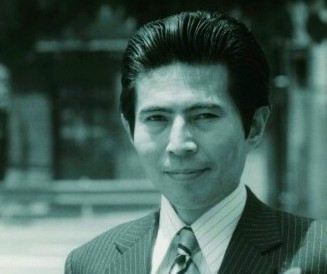

翌17日、若泉のミッションが始まった。今回の極秘訪問は、佐藤―ニクソン日米両首脳間に秘密の政治的ホットライン開設をキッシンジャー(国家安全保障担当大統領補佐官)に打診し、同意を得るのが主な目的だった。午前11時、約束通り、旧友モートン・ハルペリン(国家安全保障会議〔NSC〕事務局計画担当官)がホテルを訪ねてきた。ミッションの初動となったハルペリンとの次のやり取りは、今後の日米交渉を暗示するものとして、極めて重要なものだった。

ハルペリンはまず、日本側が求める「核抜き返還」に関して、大統領ニクソンは柔軟な姿勢を取っているとの情報を伝えた。若泉は、6月の外相・愛知揆一の訪米以来のマスコミ報道を見ていて、気になっていた疑問をハルペリンにぶつけた。愛知が訪米、本格的な交渉を始めようとした時に伝えられた『ニューヨーク・タイムズ』紙の特ダネ記事……「大統領は核抜きを決定している」という内容のことである。

米ハーバード大学国際研究所時代のキッシンジャー(前列左から2人目.同右から3人目は、『文明の衝突』のサミュエル・ハンチントン)

若泉は率直に質してみた。「あれはどうなんだ」。ハルペリンは次のように答えた。「あれは書き過ぎであるが、大統領が“核抜き”に好意的であることは事実だ」。重ねて「もし、他のすべての問題で合意が得られれば、核については楽観的に考えていいのではないか」と言った〔註2〕。ハルペリンの見立ては、若泉を喜ばせた。

だが、若泉はその言葉の濃淡に、もっと敏感になるべきだった。「核については楽観的に考えていいのではないか」と応じたハルペリンの答えの前提にあった「もし、他のすべての問題で合意が得られれば」という言葉、この「他のすべての問題」の意味には重大な含みがあったのである。

◇ハルペリンの示唆

ハルペリンは「しかし」と言って、すぐ続けた。

「他方には、核をおいておくべきだという強い圧力もある。したがって、私見では、事前協議において核の再持ち込みが必要なときにはそれを日本が認めることもありうる、という明確な了解が両国政府の間に必要になるのではないか」。その上で強調した。「“日本がイエスと言う”という保証をせめて両国首脳間での秘密の了解事項とでもしておかないと、そして、そのことは両方の後継者も拘束するものにしておかないと、こっちの議会や軍部を説得できないのが現状だ」〔註3〕

若泉の顔がくもった。「日本の外務省は、特別の取り決めや秘密協定は一切やらない方針だが」と答えると、ハルペリンは言い切った。「それができなければ、日本が要求している核抜き、本土並み、七二年返還は難しいだろう」〔註4〕

今日、明らかになっている事実や関係者の証言からすると、この時点で、すでに米側は「核抜き」をすでに可能と見ていた。その既定路線となっていた「核の撤去」を取引カードに、日本側からより大きな譲歩を引き出そうとしていたのだ。

米側の安全保障次元で言えば、「有事の際の核再持ち込み」の保証に加えて、より重きを置いたバーゲニング(交渉)目標は、返還後もそれまで通り在沖縄基地の「自由使用」を続けることだった。内政的には、大統領ニクソンが再選を目指して最重視した繊維問題での日本側の譲歩が目的だった。当時、繊維問題は、まだ水面下に沈んでいたものの、やがて米側が糸に縄(沖縄返還交渉)を絡めて表面化してくることになる。この問題については、回を改めて述べる。

◇国家安全保障会議決定NSDM第13号

国家安全保障担当大統領補佐官のキッシンジャーをはじめ、ニクソン政権が米軍事戦略の中で力点を置いたのは、ベトナム戦争の終結だった。ベトナムからの米軍撤退を織り込みつつ、際限なき核戦力競争への歯止めをかける。その一方で、朝鮮半島有事などのリスクに備えた東アジアの軍事的態勢を強化する。その強化に当たっては、経済大国化する日本に安全保障上の責任分担を拡大させようとする意図が潜んでいた。

-300x195.jpg)

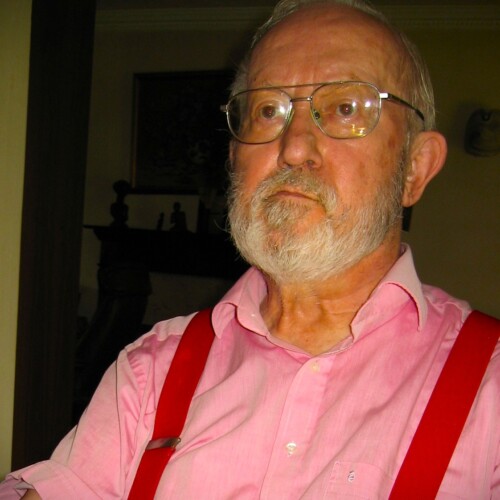

1954年に訪米したチャーチル英首相(左)を空港に出迎えたニクソン副大統領(当時)=リチャード・ニクソン著『指導者とは』文藝春秋刊より

「本土並み」返還というのであれば、在沖縄米軍基地も日米安保条約に沿って「事前協議」の対象になる。米国にとっては、施政権を有する当時同様、「アメリカが事前協議なしに台湾及び韓国防衛のために在冲米軍基地を自由に使用し、米軍の自由行動を確保する」ことが最も重要だが、「米軍の作戦行動の自由」がなくなる可能性がある。それは、とても容認できるものではないということになる。

「事前協議制度」は1960年、日米イコール・パートナーシップの証しの一つとして導入したものだ。米国からすれば、日米安保改定交渉からの揺り戻しが必要な交渉となるのだった。

片や、「核抜き」は、佐藤をはじめ日本側が、米側の出方を見極めようとして最も気になる点だった。米国はかなり早い段階で「核兵器の撤去」を日本側の希望に応じる選択肢として検討、撤去も想定して、準備を進めていたのだが、日本側からは米側の内部の動きが見えていなかった。〔註5〕

米側の交渉戦略の考えのベースとなったのは、6月初めの愛知外相訪米の直前に決定した国家安全保障会議決定メモランダム(National Security Decision Memorandums〔NSDM〕)第13号だった。日付は1969年5月28日、署名したのはヘンリー・キッシンジャーだった。 沖縄問題に関して記された、そのNSDM第13号の要点は次の通りだ。

〇われわれは以下のことを条件に1972年の沖縄返還に同意する。米軍の使用にとって必要不可欠な点に関して、1969年中に日本との合意ができ、かつその時点までに細部の交渉が完結する。

〇軍事基地の在来型使用が、特に朝鮮、台湾、ベトナムとの関連において最大限自由であることを希望する。

〇われわれは沖縄にある核兵器の存続を望む。ただし他の諸分野が満足のいく形で合意に達するならば、大統領は、緊急時における(核の)貯蔵と通過の権利を保持することを条件に、交渉の最終段階で、核兵器の撤去を考慮する用意がある。

◇鵜匠方式・佐藤外交の欠陥

ハルペリンは、このNSDM第13号を念頭に、基地の自由使用について言及していた。「アレックス(ジョンソン国務次官)などはコミュニケにそう明記すべきだと主張している。とくに朝鮮半島の緊急時には日本本土の基地もふくめ自由使用にしてもらいたいということだ。(略)自由使用に関して暗黙の了解だけではこっちは納得しないかもしれない」〔註6〕

ただ、この時点で、米側の交渉戦略の基本となったこのNSDM第13号の存在について、若泉は知る由もなかった。〔註7〕

「核抜き」決定をめぐって一部報じられた1969年6月3日付の『ニューヨーク・タイムズ』記事に関しては、米政府が直ちに真っ向から否定したこともあって、日本側は軽視していた。外務省当局など日本側の誰一人として、米政府に探りを入れたり、その信憑性を確かめたりする者はいなかったようだ。〔註8〕

日本側は、ニクソン新政権が誕生した同年1月以来、予想だにしていなかった速さで進む米国の裏舞台外交の構造とその意図を正確に把握できていなかった。それは、ニクソンと直結するNSCトップのキッシンジャーを司令塔に据えて、縦割りの弊害を排して沖縄返還交渉を進めた米側に対して、日本側は、鵜匠と手縄で繋がった何羽もの鵜が鮎漁をするような対照的な構図で交渉に臨んでいたことが、その大きな要因だったと考えられる。

実際、ハルペリンは前記した若泉との対話ばかりでなく、別に回想〔註9〕しているように──表の舞台・裏の舞台における日本側とのやり取りの中で米側の真意を示唆していたのだが、若泉を含めて東郷文彦(外務省アメリカ局長)ら日本側は、ハルペリンが口にする言葉の重要性を見落とし、そこから一定の感触を得ていなかったのだ。若泉は「じつは交渉の中身について詳しくは知らなかったので、このようなハルペリン氏の話に対して、コメントすることはできなかった。また、この段階で具体論を展開するのは早すぎるようにも思われた」と述懐した。〔註10〕

実際、ハルペリンは前記した若泉との対話ばかりでなく、別に回想〔註9〕しているように──表の舞台・裏の舞台における日本側とのやり取りの中で米側の真意を示唆していたのだが、若泉を含めて東郷文彦(外務省アメリカ局長)ら日本側は、ハルペリンが口にする言葉の重要性を見落とし、そこから一定の感触を得ていなかったのだ。若泉は「じつは交渉の中身について詳しくは知らなかったので、このようなハルペリン氏の話に対して、コメントすることはできなかった。また、この段階で具体論を展開するのは早すぎるようにも思われた」と述懐した。〔註10〕

即ち、日本側の交渉布陣は、「鵜匠」にあたる首相・佐藤が手縄で個別に外務当局(外相・愛知―アメリカ局長・東郷―アメリカ課長・千葉一夫)、首相の私的諮問機関(基地研・大濱信泉―末次一郎)、密使・若泉、ワシントン情報通の高瀬保等々といった<鵜>に繋がっている構図が想起される。鵜匠は鵜の動きを指先で感じ取り、鵜を“差配”するが、一部例外を除いて鵜同士が連携、意思疎通をする「場面」はなかったのだ。

また、ニクソンが、アイゼンハワー政権(1953~61)の副大統領時代から、日米関係とそこにおける沖縄問題の重要性を認識していたことを織り込んでいなかった。

ニクソンはまず、共和党予備選で自分と戦ったネルソン・ロックフェラー(ニューヨーク州知事)の外交顧問だったキッシンジャーを自陣営に引き込んだ。NSC担当の大統領補佐官に抜擢し、就任と同時に米国外交の優先課題の一つとして取り上げた沖縄問題の解決に当たらせた〔註11〕。それも、ベトナム戦争の終結に伴う米国の対アジア太平洋戦略を、キッシンジャーに描かせ、推進する役回りを担わせるためだった。68年11月の大統領選で勝利したニクソンの迅速果敢な対応について、日本側で的確に感知した者は69年7月の時点でいなかった。

そのニクソンと緊密な関係を築いたキッシンジャーこそが、沖縄返還交渉のキーマンであったことは疑う余地がなかった。

<註釈>

〔註1〕『現代日本思想大系10 権力の思想』(筑摩書房)所収「井上馨宛書簡(資料1)」

〔註2〕〔註3〕〔註4〕〔註6〕〔註8〕〔註10〕若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』

〔註5〕NSDM第13号(https://irp.fas.org/offdocs/nsdm-nixon/index.html)決定前の水面下の動きに関しては、1969年4月末に対日政策のポジションペーパーを固めてNSCで正式決定、11月の日米首脳会談までの段取り、論点整理をしていた。この点については連載第10回参照

〔註7〕「NHKスペシャル」取材班『沖縄返還の代償 核と基地 密使・若泉敬の苦悩』によると、若泉を含めて日本側関係者がNSDM第13号の現物コピーを初めて見たのは1992年の沖縄返還20周年シンポジウムにおいてだったという

〔註9〕『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』によると、1981年3月13日にハルペリンが若泉の自宅で話したという

〔註11〕『キッシンジャー秘録』

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより).jpg)

-500x500.jpg)

-500x489.jpg)