外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国にとって戦後は終わっていない」──沖縄の地を訪れ、「沖縄返還」への決意を表明した佐藤栄作首相=1965年8月19日(鰐渕信一氏所蔵)

第5回 末次一郎と若泉敬(5)

稀代のオーガナイザー・末次――沖縄返還問題の軌跡(上)

沖縄返還問題をめぐり、首相・佐藤栄作の密命を帯びてヘンリー・キッシンジャー(米大統領補佐官)と交渉したのは若泉敬だが、日米両国のオピニオンリーダーや世論を繋いだ末次一郎の功績を見逃すわけにはいかない。沖縄の祖国復帰に向けて国民運動を盛り上げ、返還実現への先導役となった末次。陸軍中野学校出身で稀代のオーガナイザーは戦後、どんな人生の軌跡を描いたのであろうか。

草莽の臣でありながら首相官邸の中枢に食い込み、沖縄返還をめぐる動きの表も裏も知る男。そんな末次を、若泉が自身も沖縄返還問題に本格的に取り組む決意をもって訪ねたのは、1967年9月2日だった。

前回、アーノルド・トインビー博士に訪日招聘を要請するためにロンドンを訪問したことは述べたが、その足でワシントンに飛んだ若泉は親友のモートン・ハルペリン博士(国防次官補代理=国家安全保障問題担当)と懇談、沖縄返還の交渉可能性について確かな感触を得て帰国した3日後のことだ。若泉は『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』に書き残している。「彼がアメリカ政府内における沖縄問題担当のある重要なグループに深く関与しているとの強い心証を得た」――。

嘉数高台公園から眺めた沖縄県宜野湾市

この日、若泉は末次が事実上中心になって立ち上げた首相の諮問機関「沖縄問題等懇談会」(8月1日発足)〔註1〕の活動や沖縄返還をめぐる諸情勢を聞いた。末次と若泉は旧知の仲だったが、その日をきっかけに、沖縄返還問題で頻繁に意見交換するようになった。ある時は、渋谷区の千駄ヶ谷駅近くにある京都産業大学東京事務所(世界問題研究所)の若泉オフィスで、ある時はそこから程近い末次宅へ若泉が出向いて情報交換を重ねた。沖縄の祖国復帰実現への強い意思を共有するようになった二人の絆は深まっていった。

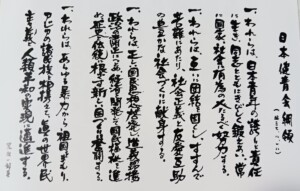

◇日本健青会の旗揚げ

敗戦直後、割腹自殺を試みるも果たせず、その「死にそびれた男 末次」が、自身の使命と定めたのは“戦後の後始末”だった。

敗戦の日から満4年が経過した1949年8月15日、その日は点々と続く白い雲が空に浮かび、うだるような蒸し暑い日だった。戦後復興はまだ道半ば、都心でもそこここに焼け跡が残っていた。そのひとつ、有楽町駅前にあった焼け爛れた痕跡のあるビルの地下室――末次は今後の日本を「我ら青年の手で」立て直すという信念の基に「日本健青会」を旗揚げした。1年半前、上野駅前を拠点に生まれた引き揚げ青年たちの互助団体「健青クラブ」を母体に、東北、九州から駆けつけた新しい仲間を加えた50人からなる青年運動体の誕生だった。

「引揚、復員のあとそれぞれ郷里で生業につきながらも、余りにも混沌としたそのころの情勢に憂いと焦りとを感じて集まってきた仲間たちだけあって、狭い会場にはほとばしるような熱気がみなぎっていた」〔註2〕

「健青会」の目標としたのは、「自主」「自立」「自衛」による復興・独立。会議では、対日講和条約に関して熱のこもった論議が交わされた。そして、朝鮮戦争勃発後、1950年秋には条約締結を急ぐ動きが始まり、やがて、その目標には、抑留者の帰還、戦争受刑者の助命と釈放促進と並んで領土回復──北方四島並びに沖縄・小笠原諸島返還──が具体的に加わるようになった。

例えば1952年春、アメリカの対日講和条約構想をめぐり日本国内では、「全面講和」か「単独講和」かの鋭い対立が起こったが、双方が声高に主張するその響きは、末次には虚ろなものにしか聞こえなかった。なぜか。「巷間行われている論争は、単に講和条約を求めるかについての論議だと考えていたためだった。講和条約をめぐる末次の闘争目標の一つには、「小笠原、沖縄」をアメリカによる国連の信託統治――即ち、事実上、アメリカの支配下――となる条約案(第3条)を修正させることにあったが、座り込み断食戦術も空しく敗北。その後、沖縄の祖国復帰運動に深く関与していく。

◇沖縄とのつながりを求めて

当初、末次には、沖縄にまだ何ら伝手もなかった。このため、末次は手さぐりで日の丸を送る運動や青年交流などを重ね、それを通じて沖縄への足掛かりを見つけた。すると、沖縄政界、経済界、労働界、教育界とのつながりが加速度的に広がり、草の根にまで深く根差したネットワークができた。末次は1960年5月、沖縄健青会を発足させ、9月に初めて沖縄の地を踏む。この最初の訪沖以後、末次はゆうに50回以上も沖縄を訪れる。この間、官房長官などを務めた木村俊夫や青年運動の縁で竹下登(後の首相)ら佐藤側近などを通じて中央政府との橋渡し役として、外交裏舞台の地平を広げて行ったのだ。

末次筆による健青会綱領(『追想・末次一郎』より)

1950年代から60年代にかけて、激化する米ソ冷戦は極東に、さらに日本に暗い影を落とした。当時、本土ではまだ関心が薄かったが、末次は早くから沖縄に直接の関心を持つようになっていた。それは東アジアで、中国大陸に毛沢東を頂点とする中華人民共和国が建国され、朝鮮半島が戦渦に巻き込まれた時代と重なる。対日講和条約を節目に、アメリカの対日占領政策が大きく変わる頃だった。末次は、それを「とことんまで日本の骨抜きを狙った初期の占領政策」から「テコ入れ政策」へと変わった時期、即ち、アメリカが対ソ戦略の一環として日本を位置付けた時と捉えた。その視野は常に広く、米政府の沖縄統治に対する微かな変化をも見落とさなかった。

◇彷徨の始まり

末次の人生を振り返る際、「敗戦」という厳然たる事実と併せて、忘れてはならない若き時代の一時期がある。それは、割腹自殺を試みたが果たせず、その「死にそびれた言い訳を、自分を納得させるために必死で捜し廻っていた」〔註3〕頃──その後の彷徨の時期と重なり合っていた。

末次の彷徨は、敗戦後初の新年明け早々に始まった。

1946年1月10日深夜、警察関係の知人から緊急の連絡があった。明朝早く、米軍のMP(ミリタリー・ポリス=憲兵)がやって来る、というのだ。旧年暮れまでにも、末次は米軍に2度にわたって呼び出しを受けていた。その時、末次が直観的に感じたのは3点。その一つは自身が中野学校出身者だったこと、次いで連合軍の本土上陸に備えて末次が中心の1人となって「抗戦計画」を立てたこと、第3に、無差別爆撃をしたB29搭乗員の米軍捕虜が終戦直前、福岡市城南区・油山で処刑されたいわゆる「油山事件」、その処刑執行者の中に旧日本軍西部軍管区司令部の末次の指揮下にある中野学校出身の見習士官数人が含まれていたことだった。

が、末次は年内に呼び出しがあった時も含めて、さらさら応ずる気はなかった。「今さら中野学校のことをしゃべる必要もないし、抗戦計画は中途で放棄してキチンと後始末をしていたから」〔註4〕だ。

油山事件に関しても、市民を無差別殺傷した米軍兵の行動は明らかなハーグ陸戦条約〔註5〕違反であり、軍法会議で死刑判決を下しているので、その執行が行われたものにすぎず、問題ないはずだ。が、今や日本は敗戦国。「敗者の立場で出て行ったらどういうことになるか判らぬし、また見習士官たちの名前を明かさずに頑張り通す自信もない。だから出て行かない」と末次は決めていた。

MPが踏み込んでくるとの一報に、事は急を要した。末次は、かねて考えていた手はずを実行に移した。用意していた父宛の手紙〔註1〕を残し、早急に家を出た。そして佐賀から東京を経て、最後は最果ての地・北海道へ辿り着いた。具体的にいつだったかは定かではないが、屈斜路湖畔の電灯もない小屋に住み着いたという。ある手づるを使って、大陸から密航して来た引き揚げ者として住民登録もできた。「宮崎一郎」と称した戸籍の裏づけもすでに作ってあったのを考えると、緻密に練られた逃避行計画だったことが想像できる。

◇「空白」の5カ月間

末次はその後、5月末に北海道を離れ、6月に満員列車を乗り継ぎながら東京・上野に着いた。佐賀を出て以来この約5カ月間は、波乱万丈の生涯の「空白」期となった。

この間の生活ぶりは、わずかに、『「戦後」への挑戦」』に次のような記述があるだけだ。「食料がなくなれば雪に埋もれた木を掘り出して薪をつくり、近くの温泉宿に運び、澱粉、馬鈴薯、時には米を貰うこともあった。折を見ては湖畔の部落を歩き廻り、とくに近くのアイヌ部落では酋長にえらく気に入られ、孫の婿に所望されるという一幕もあった」

「宮崎一郎」を名乗って過ごした北海道での生活を、「自由に考えることのできるたのしい生活であった」と振り返った末次。そもそもが、北海道に渡ったのは、「白銀の中でこれからの計画をとっくりと練りたい」と考えていたためだが、酷寒の北海道で野生の感性を鋭く研ぎ澄ました上で、いざ青年運動による日本再建の実行――その初志を貫くために東京に出て来たのだ。

。向かって右隣が小野田寛郎-300x177.jpg)

沖縄慰霊の旅の末次一郎(中央左)。向かって右隣が小野田寛郎(『追想・末次一郎』より)

戦後の混乱期の一時期における末次の空白期間。この間の協力者についての名前は伏せられ、詳細な記述はない。それは、公表して良い話と、恐らく墓場まで持っていく話とを峻別する末次が自らに課した厳しい規律があったのではないか。具体的には、本人亡き後の今や想像する以外ないが、それは、陸軍中野学校二俣分校で秘密戦士として教育された青年・末次にとって、廃墟から立ち直り、民主国家の構築に向けてチャレンジする準備期間だった。二俣分校の教育訓──「秘密戦は正規戦と違う。上官による命令は無きに等しく、頼りになるのは自らの判断と決断のみ」。末次と同期で、フィリピン・ルバング島から生還した小野田寛郎は後年、次のように吐露した。「捕虜になってもかまわない。どんな生き恥をさらしてもいいから、できるかぎり生きのびて、ゲリラ戦をつづけろ」――と。敗戦という現実、そして平和期に移行した日本に在って、自身に課した使命「戦争の後始末」のために、二俣での教えをどう生かすか。天の配剤か――戦後まで生き残ってしまった男が、常々思いを巡らしていた一点が此処にあった。

生前、末次は語っていた。二俣では「誰かの命令を待つというんじゃなく、自分一人で考えて使命を達成する。しかも、その手段も自分で何が最良かを決めて計画、作戦を立ててそれを完遂する」と教え込まれた。

北海道を経て東京へ。「戦争の後始末・日本再建」計画を目指す末次にとって、この間の5カ月間は、二俣分校での教育を新たな時代において実践するための前哨戦であった。

◇中庸の知的ポジション

上京した末次は、市井の様子とその民心を熟知するため、上野駅の浮浪者たちの中に入りこんで生活、他の盛り場でも浮浪生活を体験した。また、生活費をかせぐために「土方や雑用人夫、その他一通り」の肉体労働を経験したが、時間に縛られてなかなか勉強には取り掛かれない。このため、今後の計画実行に向けた勉強時間を捻出できる仕事として見つけ出したのが、早朝から3時間ほどで十分な収入が得られる街頭の靴みがきだった。

縄張りの親分に話をつけて、神田駅前に場所を確保し、仕事のペースをつかむと、日中の時間を活用、伝手を頼って研究会に出席できるようになった。また、様々な大学に出向いて隠れ聴講――末次の弁によれば、“盗聴”――することも可能となった〔註7〕。管理社会が隅々にまで行きわたった今と違って、かつては厳しい出欠チェックや規制などなかった。大学キャンパスは、まさに自由な広場であった。

東大赤門

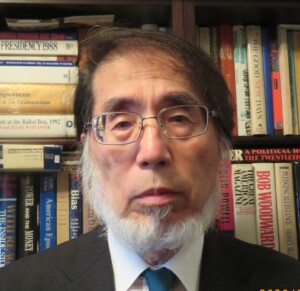

安全保障問題の論客、猪木正道(第3代防衛大学校長)〔註8〕は、沖縄の祖国復帰に向けて全力投球し、表(政府)ではできない、裏の役割を担った末次の働きを「回転の事業」と高く評価した。そして、一身をかえりみず、在野に身を置きつつ国家の危機を憂慮して行動する「憂国の士」の典型、まさに国士無双であると讃えた。〔註9〕

「中庸のポジション」を取りつつ落し所にまで巧みに先導する末次の「先見性」と「戦略性」――その何たるかを示すヒントは、末次への追悼文の中で猪木が記した次の一節に暗示されている。

◇真の国士は在野に在り

歴史、とりわけ近現代日本史の記述には「国士」の名が冠せられる偉人が登場するが、「国士とはどのような人物か」――。猪木は指摘する。「国士」には「在野」ということも「重大な要件だ」。いわく、その要素を加味して「明治維新を振り返れば、新政府の参議などに栄進した大久保利通、西郷隆盛、伊藤博文等は国士ではない。在野で一貫した坂本竜馬こそ、もっとも国士というべきである。末次国士は坂本国士直系だ」〔註10〕

猪木は、次いで末次の思想についても言及する。「末次仁兄の思想と社会思想研究会の考え方との間には靈犀(れいさい)相通ずるものがあった。末次仁兄は一見、右よりの国士に分類されてしまいそうだが、愛国を職業とするいわゆる右翼ほど、末次仁兄から遠いものはない。社会民主主義の方は、左翼と間違われがちだが、英国の労働党やドイツ社会民主党の考え方ほど、左翼から遠いものはない。ヨーロッパの民主政諸国が、保守党と社会民主党とで担われていることは、その歴史的証明と言える」〔註11〕

猪木が末次の思想との類似点として指摘した「社会思想研究会」とは、戦前、右翼・軍部・ファシズム勢力によって思想弾圧を受けた社会思想家・河合栄治郎(東京帝国大学教授、1944年2月死去)の門下生たちが終戦後の46年11月、東京日比谷の市政会館で結成した研究会のことだ。創立者には、猪木のほか、山田文雄、長尾春雄、木村健康、土屋清、石上良平、関嘉彦らが名を連ね、「哲学と実践との仲介たる社会思想」の研究を目的とした。〔註12、13〕

同研究会は研修講座を開き、若い世代の教育にも取り組んだが、そこには、新たに学識を身に付けようとする一青年の姿があった。地元の県立佐賀商業学校を卒業、戦時下にあって陸軍中野学校で特殊な教育を受けたものの、常々「もっと深く勉強し、準備しなければ」と考えていた末次一郎だった。

「戦争の後始末は青年の手で」—青年運動による日本再興という、敗戦時に固く誓った自身への〝責務〟を遂行するために。末次の目標は明確だった。政治、経済ばかりでなく、戦争によって壊滅的な打撃を受けた日本は、知的世界もカオスの状態にあった。帝都が廃墟と化した時代にあって、末次は、次なる行動の準備に備えて、我武者羅(がむしゃら)に勉強に取り組んだ。その主要な場が社会思想研究会だったのだ。中曽根康弘、三木武夫のブレーン的存在だった政治学者・矢部貞治とも親交を深めた。

そして、知り合った仲間たちと憲法論をはじめ、内外の情勢論、青年運動論、組織論、教育論等々を語り合える機会も増えた。こうした知的探索の時代に築いた思想や、それぞれの場で知己を得た人びととの縁を土台にして、前述した「日本健青会」の設立につなげていった。 (<下>につづく)

<註>

〔1、2〕当初、施政権の一部である教育権の分離返還問題を審議するために総務長官の私的諮問機関として立ち上げられたが、その後、施政権の全面返還問題を審議するため、首相の私的諮問機関に格上げされた。大浜信泉を委員長に、委員には茅誠司、大河内一男、横田喜三郎、武見太郎、朝海浩一郎らが選出された。

〔3、4〕末次一郎『「戦後」への挑戦』

〔5〕陸上での戦闘に関する武力行使や規則を定めた多国間条約で、戦時国際法の一種。第1回ハーグ平和会議(1899年)で採択された。1907年に改訂され、日本は11年に批准した。内容は、交戦者の資格、捕虜の待遇、戦闘における禁止行為、 降伏・休戦・占領の条件等々。

〔6〕末次前掲書「中国に渡って日本の再建を志す」との趣旨を認めた文面だった。

〔7〕末次はその他の研究会にも顔を出したり、「これはという教授の講義を聞くために、東大、早稲田、慶応その他の大学にも、せっせと盗聴にでかけた」(『「戦後」への挑戦』)

〔8〕自由主義と社会主義双方に立脚した河合栄次郎の思想に共鳴、戦後日本の平和主義に潜む危険性に警鐘を鳴らす一方で、マルクス主義の理論的欠陥を訴えた。民社党支持の論客としても長く活動、大平正芳政権時代には「総合安全保障研究グループ」の座長を務めた。京都大学では、高坂正堯・木村汎・矢野暢・西原正・大島渚・五百旗頭眞を育てた。末次との関係を深めたのは、沖縄の祖国復帰運動や北方領土の返還運動を通じて。末次を「同志」と呼び、「その超人的なエネルギーと気魄には、ただただ頭が下がるのみだった」と追悼文に記した。

〔9、10、11〕『追想・末次一郎』

〔12〕創立趣意書は「日本再建の原理たるべき社会哲学を徹底的に検討し、社会改革の具体案たる社会政策を科学的に研究し、之を江湖に普及せしめて聊かなりとも日本復興に資せんとする」とし、また「社会の凡ての成員の人格の成長を保証する如き日本国家を再建」するとしている。

〔13〕「社会思想」を「民主社会主義」と自認するようになったのは、昭和23年(引用者註、1948年)ころからである。『社会思想研究会月報』の第3号に、猪木正道が「戦闘的民主社会主義」と書いたのがきっかけだった。欧米ではすでにこの言葉が一般化していたからである。河合も裁判所への上申書で言及しており、「理想主義と自由主義とを両輪とし、その上に議会主義によって理想社会を実現せんとする河合教授の社会主義が展開されている」(『社会思想研究会の歩み』)。

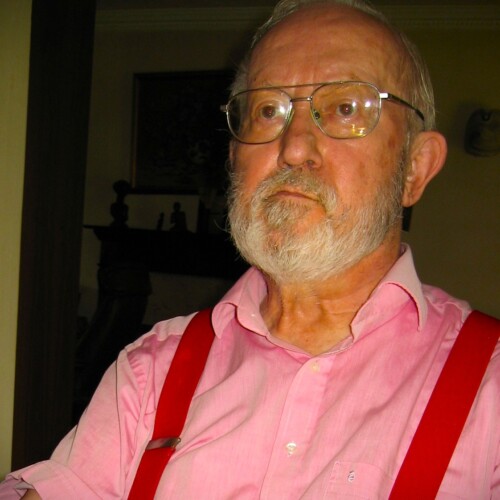

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(以上、ちくま新書・電子書籍)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

-500x489.jpg)