「べらぼう」なのは蔦重だけじゃない──

吉原光陰(上) 渡辺 憲司(立教大学名誉教授)

歌川国貞『新よし原尾州樓(びしゅうろう)かり宅』(国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」より)

話題を呼ぶNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』は「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の活躍に加えて、遊女の哀れな姿も描かれている。『歴史探偵「べらぼうコラボスペシャル よみがえる大江戸」』特番に出演するなど、吉原と遊女の歴史に詳しい立教大学名誉教授(江戸文学)の渡辺憲司氏から、遊里のまばゆい光と深い闇の関係を考察してもらった。

光の中にこそ闇を見た其角、一蝶 「闇の夜は……」周辺

◇吉原は「光」の場か、「闇」の場か?

三年前、江戸時代の俳諧師である宝井其角の軸を買った。これがこの頃気にかかる。

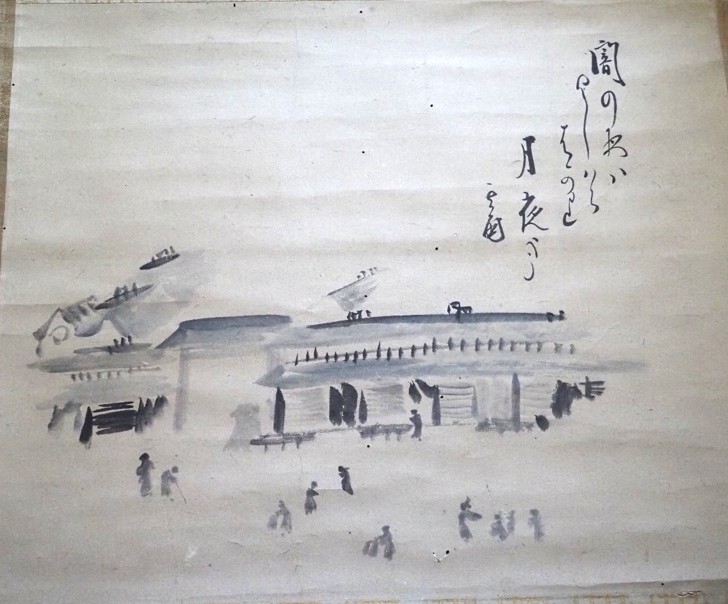

其角の句は「闇の夜はよしはらはかり月夜かな」とある。軸の極〔註1〕には「宝晋斎其角筆画賛笠翁箱書了仲加筆添」とあり、さらに「副簡極」もついており、「宝井其角筆横物画賛 吉原夜景図…小川破笠筆…各真蹟無疑」などとある。

「其角」筆とされる掛け軸=渡辺憲司撮影

極を信じれば、其角自筆、小川破笠画となるが、どこかで一度見たような気もするし、其角自筆、破笠自画なら小生の手の届くようなものではないような気もする。其角筆とされているものもいくつか見たが、どうも判断できない。其角の自署かという疑問の方が広がった。一方で「虫食いが多いですしね、其角はそんなに高くないですよ」という書店の言を信じれば本物のような気もする。この手のものは、本物と断定するのは難しいが、ニセモノと決めるのはもっと難しい。どちらでもいい。

この句の含みをここでは考えておきたい。

句は作者の手を離れ、聞き手の判断に任せる聞き句とみるべきかもしれない。初句「闇の夜は」で切れると、「こんな闇の夜に、吉原だけは光り輝く月夜のようだ」となる。中七まで一気によむと、こんな月夜に、闇夜であるのは吉原だけだなあ」となる。吉原を光の場ととらえるか、闇の場ととらえるかで解釈が分かれるのである。この解釈の二分は、幸田露伴はじめ各説あって決まった結論は出ないようだ。

◇「闇」への視点を持った其角

先年の「大吉原展」〔註2〕では、歌川豊春の美人画に谷文晁がこの句を着賛したものが出品されていた。茶屋の前にたたずむ花魁の小袖にクジャクの羽をあしらい、背後には松の植え込みの上を作り物のタンチョウヅルが三羽飛んでいた。句の意味とはかけ離れ過ぎた派手な浮世絵であった。句は「暗の夜はよし原はかり月夜かな」と、『五元集』(延享四年〔1747〕、註3)から引用したもの。成立は、寛政初年であろうか。18世紀の末頃であろう。底抜けに華やかな取り合わせであった。見ていると、私の臍が少し曲がって、この句が含む吉原の闇がまったく理解されていない浮世絵のように思えた。

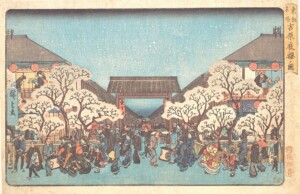

歌川広重『東都名所 吉原夜桜ノ図』(メトロポリタン美術館より)

まずは、実景として吉原田んぼの中で異様に光り輝く歓楽郷を想像することは自然であろう。それを前提としながらも、其角という人物を考えるとこの句一筋縄ではいかないような気がする。

其角は、松尾芭蕉の弟子、芭蕉の十四歳年下である。門下生として知られる中では、最も若い方である。芭蕉が大坂で亡くなった前日に其角は芭蕉の病床に駆け付けたし、没後の敬愛も一入のものがある。しかし、江戸時代における其角の大衆人気は芭蕉の人気を越えていたという。反りもちょっと合わないようだ。

其角は大酒のみで「十五から酒をのみ出てけふの月」の句が有名、遊郭にも深く出入りし、当代随一の遊び人であった。遊郭をよんだ句も多い。

「傾城の賢なるは此柳かな」(賢い遊女は無理難題を云う客を柳に風と受け流す)

「京町のねこ通ひけり揚屋町」(京町も揚屋町も吉原内の町。ねこは遊女の手慰みか、遊女そのものも猫と云う)

また其角が、三蔵という男から句の評を求められ「あまざかる非人貴し麻蓬」という句を贈った。その返礼として、三蔵が「法華本門の心を」と前書きした「雨露は有露の恵ぞもとの花の雨 車輪下非人」という句を、其角の母が亡くなった折の追善集『花摘』(元禄三年〔1690〕)に掲載したことが知られている。

非人は貧人(乞食)とほぼ同じ意味、周知のごとく江戸の社会で謂われなき差別を受けた人たちである。車輪下とは、大寺下の意味。仏門での平等性をこの句は意味しているようだ。其角には、『乞食の画巻』(柿衞文庫)と呼ばれる著名な俳画の傑作がある。「私は乞食の師」とも述べる。其角には、華やかな世間の裏に潜む「闇」への視点があったのである。

◇江戸時代の身分社会への不条理

宝永四年(1707)の遺稿集『類柑子』では次のようなことを其角は述べている。

「およそ人間のあだなることを観ずれば、我々が腹の中に屎と欲との外の物なし」「五臓五体はひとの体、何にへだてのあるべきや」と、かの傀儡〔註4〕に歌ひけん、公卿・大夫・士・庶人・土民・百姓・工商、ないし三界万霊<あるゆる霊魂をつかさどるもの。僧侶、神官>、この屎欲をおほはんとて、冠を正し太刀をはき上下<裃>を着て馬にめす。法衣・法服のその品まちまちなりちへども、生前の蝸名・蠅利<とるに足りない名声・利益>なり」

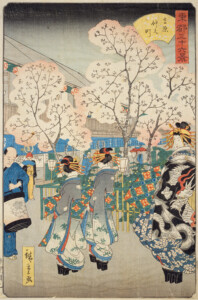

歌川広重『吉原仲之町』(国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」より)

江戸時代にあってこれはかなり刺激的な文章だ。風来山人(平賀源内)の談義節〔註5〕も彷彿とする。人間は糞と欲にまみれたもので、誰もが同じなのだ。俳諧のもつ滑稽表現、諧謔性を考慮すべきであろうが、人間は、みな同じだと、人形遣いは歌っている。江戸時代の固定的身分社会への不条理への思いがここにはある。宗教者もその例外ではない。いかに着飾ろうとも、その本質に変わりはないのだ。傀儡と遊女の近似性は言うまでもない。これは、被差別者の嘆きなのだ。そして、それに同感する其角が見えているのだ。

この作品は、其角の遺稿集にあるもの、其角晩年の思いを述べたのだ。其角が晩年に出会った事件と云えば、元禄十一年(1698)に其角のもっともよき理解者であり、遊郭へも共に出入りしていた英一蝶が三宅島へ流刑されたことである(宝永六年〔1709〕赦免)。

英一蝶がなぜ三宅島へ突然島流しになったかは、明らかではない。一説には、生類憐みの令に対する違反とも、遊郭に大名らを誘い放埓な遊興に耽ったとも云う(狂歌師の蜀山人〔大田南畝/四方赤良〕も指摘している、御禁制の不受不施派〔註6〕との関わりかと、私は考えている。身延山への句には法華経への思いが出ている。それは其角にも同じことが言えそうだ)。

◇社会的弱者へ注がれた慈愛の眼差し

其角の画師は一蝶であった。師弟関係ばかりではない。二人は吉原におけるもっともよく知られた遊び人であった。其角が島での一蝶との生活を支え、島で書いた絵のために絵の具を送っていたということもよく知られている。

2024年、サントリー美術館で「英一蝶」展が開催、その中で期待していた『吉原風俗図巻』以上に私の眼を惹き付けたのは、『雨宿り図屏風』である。

.jpg)

英一蝶筆 六曲一隻 『雨宿り図屏風』(東京国立博物館 TNM Image Archivesより)

其角の『乞食の画巻』への視座を広げたような図だった。図録解説の井田太郎氏は、其角の事と、芭蕉が「乞食の翁」と自称したことにふれながら、「彼等は自らが社会のマージナル・マン(境界人)であることを自覚し、共感を持っていた。一時は罪人という立場に置かれた一蝶が、二人と同じく社会的弱者に「愛するに足れり」という慈愛のまなざしを注いでいてもおかしくない」と記している。卓見、まったく同感である。

画者の小川破笠は、英一蝉などといった俳号を持っていたことから知られるように、英一蝶とも深い関わりがあった芭蕉門の俳人。晩年には、漆芸家として、弘前藩主の知遇を得、笠翁細工などで人気を得た人物。其角とは、共に諸国を巡り、俳諧撰集『虚栗』編纂でも共にあった。この編纂の頃貧しい生活を共にした、同じく芭蕉門の服部嵐雪と其角、破笠の三人で、日本橋の照降町の長屋で一つの炬燵に入った絵なども有名なものだ。

「小川破笠筆」と聞いた『乞食』掛け軸=渡辺憲司撮影

◇吉原だからこそ浮かんでくる闇……

本稿執筆中に、其角の句に画賛した破笠筆と云われる軸が手に入った。これは乞食の図だ。『雨宿り図屏風』の門の下で雨宿りする乞食が一人飛び出したような絵だ。印記のある分こちらの方が信憑性は高いようだが、何しろ破笠は、贋物が多いことでよく知られている。疑問も膨らむ。其角の全集を見たが思い当たるものはない。句の判読に困っている。「網はるる道の塩かや川柳」かな……。「道の塩」と読めば、塩街道か、まさか聖書的な「地の塩」といった意味ではあるまい。賢察を伺いたいものだ。

英一蝶も、小川破笠も、そして宝井其角も当代名代の歌舞伎役者や、大名たちと一緒に光あふれる吉原の夜を楽しんでいる。しかし三人とも、どこか冷めた目で光の中の闇を見ていたに違いない。そんな思いが強くなる。冒頭の一句、光の中にこそ闇を見るべきなのかもしれない。こんな闇夜の暗い中でも光り輝いている吉原の地だからこそ闇が浮かんでくるのだ。そんな解釈もなりたちそうではないか。

一蝶の辞世歌を思い出す。

「紛らはすうきよの業のいろどりも有りとや月の薄ずみの空」(薄墨の空に出る明るい月。浮世よとも憂世ともとれる世の中。色どりの中遊女の華やかな衣装も浮かぶ。その月は、其角のみた月と通い合っているのだ)

「闇」・「月」の字配り漢字の対称、どちらに取るかではなく両説まじえて考えるべき句であることをこの軸は示しているようだ。発想がつながればつながる程、この軸が贋物のような気がする。それはよしとしよう。この絵から導き出される吉原の光と陰に、いかなる思いを寄せるかが問われているのだ。

落語「文七元結」にも、長兵衛が娘を吉原に五十両で預けた帰り吾妻橋のたもとでこの句をため息交じりに口ずさむのがある。圓生ははっきり月夜でも吉原は闇だと咄す。志ん生系はこの句を入れない。志ん生好きの私としてはこの句を、合間にはさんでほしいのだが……。一息入れるよりも急ぎ足で文七の身投げに遭遇する方が、軽率な長兵衛には似合っているような気もする。

冒頭に挙げた「闇の夜は……」の一軸、ともかく絵も吉原全体をとらえて、古い新吉原の雰囲気がよく出ている。

飛んでるような猪牙船〔註7〕、この句を所収する『新撰むさしふり/新撰武蔵曲』(宝暦三年〔1753〕)には、前書きに「浪の時雨のふたりこぐ ひとりはぬれぬ二挺立哉」とある。雨の中、独りは吉原へ行く船をこぎ、もう一人は粗末な薦をかぶせたような屋根の下でぬれないでいる。この意を汲んでいるような舟だ。日本堤を行く馬もいい。禿を連れた道中もいい。大門の中、のれんのかかった茶屋の前の床几には、按摩もいるようだ。

大門の形も、其角没年(宝永四年〔1707〕)以前、おそらく元禄前後、1700年頃の様子を表しているのであろう。屋根がついた立派なものは享保(1716~1736)以降といわれる。この絵の大門は少し立派なようだ……。大門の持つ光と陰については、次回にでも書こうと思っている。

【註釈】

〔註1〕=鑑定書。副簡極は、折紙を簡略化した形式の鑑定書

〔註2〕=2024年3~5月まで東京藝術大学大学美術館で開催。江戸幕府公認の遊廓であった吉原と、その文化に焦点を当てた企画。書や和歌俳諧、諸道具、舞踊、音曲、生け花、着物、文学、出版などの一大集積地として発展し、「吉原芸者」と云う一流芸者も育った

〔註3〕=江戸中期の俳諧集

〔註4〕=傀儡女。歌で舞わせる人形などを操る漂泊の芸人の中には春を売る者もいた

〔註5〕=仏教の教義、経典などを解釈し、面白く平易に説き聞かせる僧の説教

〔註6〕=江戸幕府による弾圧、禁制となった日蓮宗の一派で、他宗の信者や僧侶から布施や供養を受けず、布施をしない宗教的態度を貫く宗派の総称

〔註7〕=舟先が尖った小型軽量の舟。船足が速く、江戸市中の河川で使われた

渡辺 憲司(わたなべ・けんじ) 立教大学名誉教授(遊里史、ジェンダー、日本近世文学専攻)

1944年、北海道函館市生まれ。立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程単位取得退学、九州大学博士(文学)。 梅光女学院大学助教授などを経て立教大学へ。文学部長、立教新座中学校・高等学校校長、自由学園最高学部長などを歴任。主な著書に『江戸遊里盛衰記』(講談社)、『江戸遊里の記憶──苦界残影考』『江戸遊女紀聞──売女とは呼ばせない』(いずれも、ゆまに書房)、『いのりの海へ』(婦人之友社)、『江戸の岡場所 非合法<隠売女>の世界』(星海社)、監修に『江戸文学33 江戸文学と遊里』(監修、ぺりかん社)など多数。校長時代の2011年3月、東日本大震災で卒業式が中止になった高校卒業生に向けたメッセージ「時に海を見よ」がSNSで大反響を呼び、双葉社から同題で書籍化。さらに「緊張の風化を怖れよ」という思いで綴った『生きるために本当に大切なこと』(KADOKAWA)が今春重版された。現在、『明日の友』(婦人之友社)でエッセイ「季節のことば」を連載、『日刊ゲンダイDIGITAL』のオンライン講座「べらぼうが100倍わかる! 『ぶらり吉原』」を担当、『日刊ゲンダイ』本紙・毎週金曜日付で好評連載中。