三島由紀夫 生誕100年──

世代を超えて受け継がれるメッセージ

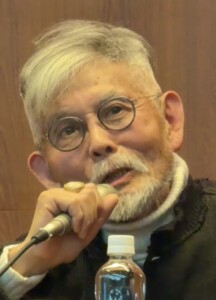

井上 隆史(白百合女子大学教授、

三島由紀夫生誕100年祭実行委員長)

三島由紀夫(1925〔大正14〕年ー1970〔昭和45〕年)が自決する直前の1970年11月12日~17日までの6日間、池袋・東武百貨店大催事場で開催した自身の展覧会ポスター(署名入り)。「書物」「舞台」「肉体」「行動」の四つの河に分かれ、「豊饒」の海へ流れ入るように構成された。1日1万人が来場する盛況ぶりだった=中澤雄大撮影

三島の「檄」は空疎な妄言ではない──

◇文化を託す

本年1月14日、生誕100年を迎えた三島由紀夫。東京都目黒区駒場の日本近代文学館では、2月8日(土)まで「生誕100年祭」が開かれている。会場に足を踏み入れてすぐ目を引くのは、創作歌舞伎「椿説弓張月」で白縫姫を演じた坂東玉三郎丈に宛てた三島の献呈署名本。流麗な筆致で書かれた献辞からは、歌舞伎の、そして文化の未来を丈に託す三島の強い思いが伝わってくる。蕗谷虹児、藤野一友、村上芳正ら三島が敬愛し、挿画や装幀を依頼した美術家たちの手になる原画や、旅先から編集者や友人に送った色とりどりの絵葉書も多数展示されている。常人離れしたイメージのある三島だが、実際には、人と人との繋がりや文化の継承を何よりも大切にしたのだった。

これらの多くは初公開資料である。本と絵画を総合的に展示するのも、従来の文学展とは一線を画す斬新な試みである。

三島由紀夫生誕100年祭ポスターが掲げられる展示室入り口。展示会場には老若男女の読者らが訪れている。期間は2月8日まで=中澤雄大撮影

「文」を愛し「武」を愛した三島は、「人」を愛する一人の人間でもあった。展示されている書簡、署名入り献本、名刺や絵葉書に記されたメッセージの数々は、三島をめぐる人間関係の環を物語るように工夫、構成されている=中澤雄大撮影

一方、これまで一度も三島作品を読んだことがない人でも知っているに違いない出来事にも、あらためて光が当てられた。自衛隊で演説して割腹自殺を遂げた、いわゆる三島事件である。よく言われることだが、三島文学の愛読者の多くは三島事件から眼をそむける。三島の政治的行動に共鳴する者は、文学への関心が乏しい。だが、いずれも同じ一人の人間の営みではないのか。本企画では、どんなに矛盾に満ちているように見えようとも、その矛盾を生きた三島の全体を表現しようとしたのである。

三島由紀夫とその文学の全貌を「ミシマニア(三島愛)」「ビブリオマニア(書物愛)」「ヤポノマニア(日本愛)」の三つのキーワードから回顧する。奥に掲げられた「檄」は、決起当日に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で撒かれたもの=中澤雄大撮影

三島の最晩年の6年間を間近に接した詩人で、文化勲章受章者の高橋睦郎氏による講演会(1月13日)など各種イベントを企画開催中=中澤雄大撮影

◇「檄」を読む

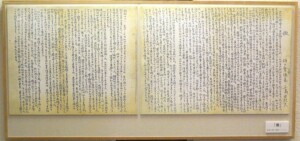

会場には、自衛隊で撒布された檄文のビラが大きく拡大されて掲げられ、来場者の中には自らに語りかけるように、小声で読み上げる姿も見られた。この文章は活字化され、全集に収められている。しかし、今回初めて内容に触れたという人が多く、拡大複製とはいえ、三島直筆の檄そのものを目にするのは初めてだという人はさらに多かった。そこには、次のような一節がある。

われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失ひ、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力慾、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を瀆してゆくのを、歯噛みしながら見てゐなければならなかつた。われわれは今や自衛隊にのみ、真の日本、真の日本人、真の武士の魂が残されてゐるのを夢みた。

この主張は、なるほどその通りかもしれないが、単にそう言うだけでは、空疎な挑発に終わってしまう。「自衛隊に真の武士の魂が残されてゐる」と言われても、多くの人にとっては現実感を欠いた言葉にしか聞こえないだろう。ところが、文章はこう続く。

しかも法理論的には、自衛隊は違憲であることは明白であり、国の根本問題である防衛が、御都合主義の法的解釈によつてごまかされ、軍の名を用ひない軍として、日本人の魂の腐敗、道義の頽廃の根本原因をなして来てゐるのを見た。もつとも名誉を重んずべき軍が、もつもと悪質の欺瞞の下に放置されて来たのである。〔……〕武士の魂はどこへいつたのだ。魂の死んだ巨大な武器庫になつて、どこへ行かうとするのか。

1970年11月25日の決起当日、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で撒かれた「檄」全文=展示物、中澤雄大撮影

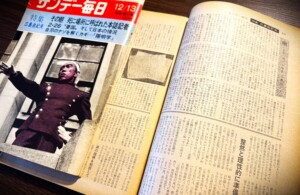

三島由紀夫が、『サンデー毎日』記者の徳岡孝夫氏に「檄は何卒、何卒、ノー・カットで御発表いただきたく存じます」と託し、誌面に載った「檄」の全文(『サンデー毎日』1970年12月13日号)=中澤雄大撮影

檄には、「自衛隊は永遠にアメリカの傭兵として終るであらう」ともある。これを空疎な妄言と言うことはできない。政府見解によれば、個別的・集団的を問わず自衛権を有することは主権国家である以上当然のことで憲法違反にはあたらず、集団的自衛権については、第2次安倍晋三政権の閣議決定により、初めて限定的な行使が容認された。しかし、そんな解釈操作を余儀なくされるのは、自衛隊の存在が憲法において適切に位置付けられていないからに他ならない。三島はそこを突いている。

◇憲法九条と古代イスラエルの指導者エフタ

この問題をもう少し考えてみたい。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これを、その原形と言われるマッカーサー・ノートと比べてみよう(太字、イタリックは引用者による)。

War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.

No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.

even for preserving its own securityとあるように、自衛権は明確に放棄されていた。この部分はGHQ草案作成の過程で削除され、そのまま現憲法に引き継がれるが、これをもって自衛権が承認されていると言い切れるかどうか、議論の余地が残る。

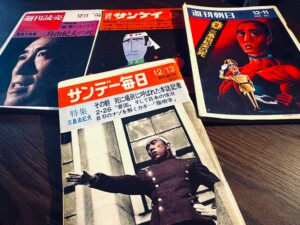

陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地東部方面総監部総監室バルコニーで自衛隊員に決起を促し、自決した三島由紀夫を特集する当時の週刊誌=中澤雄大撮影

「三島事件」を報じる主要紙=展示物、中澤雄大撮影

三島が信頼した編集者の一人、新潮社の菅原國隆が編集した『新潮 三島由紀夫読本 一月臨時増刊』(1971年1月20日発行)。表紙・カットは村上芳正。会場では、『金閣寺』について、三島が原題を「人間病」などと構想していたことを示す菅原宛の手紙も展示されている=中澤雄大撮影

日本の自衛権を明確に保障する拠り所は、むしろサンフランシスコ講和条約で、その第5条(C)に、「連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する」とある(国連憲章の同条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。〔……〕」)。これは、自衛隊の存在についても、講和条約と同時に結ばれた日米安全保障条約についても、事実上、憲法より講和条約のほうが優位法になっていることを意味する。

その講和条約が拠り所としている、さらに上位の理念がある。それは、国連憲章が説く正義とそれに基づく国際平和の理念であって、イタリックにしたthe higher idealsという言葉の中にも同じ理念が生きている。法哲学史的に言えば、このような考え方の原点の一つは、イギリスの政治思想家ジョン・ロックが『統治二論』で言及する「天」に遡るだろう。アンモン人と戦った古代イスラエルの指導者エフタについて、ロックはこう述べる。

〔……〕エフタは天に訴えざるをえなかった。彼は、『士師記』第11章27節で、「願わくは、審判をなしたもう主〔エホバ〕、今日イスラエルの子孫とアンモンの子孫の間を鞫(さば)きたまえ」と語り、自らが行った〔天への〕そうした訴えを頼りとしながら、兵を率いて戦場へ向かった〔……〕 (加藤節訳、岩波文庫)

作-『エフタの娘』(Wigan-Arts-and-Heritage-Service.-ArtUKより)-300x235.jpg)

英国の画家ウォルター・ダンカン(1848-1932)作 『エフタの娘』(Wigan Arts and Heritage Service)。神との約束で娘を犠牲として捧げる

だが、混迷を深める21世紀の現代、そんな理念が有効に機能していると誰が思うだろうか。それは夢物語でしかない。しかしそうだとすれば、自衛隊に武士の魂が宿っているという三島の夢と、何が違うのだろう。

◇生と死の理念

夢という点では、何も違わない。天の方が武士の魂より優れているわけではなく、その逆でもない。ただし、重要なことがある。それは、人が社会の中で生きてゆくためには、たとえ夢のようなものだとしても理念が必要だということである。

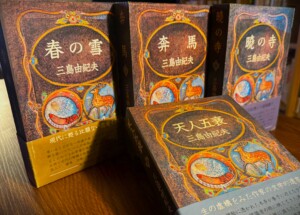

輪廻転生を描いた三島の遺作『豊饒の海』(新潮社)全4巻の初版本。函装幀は村上芳正=中澤雄大撮影

より-コピー-300x206.jpg)

『豊饒の海』「春の海」の冒頭、松枝清顕の心に染み入り忘れ難かった日露戦争の写真。戦地の一つである遼東半島中部の得利寺付近で戦死者を慰霊した情景を写している。この一葉によって全編に暗い死のイメージがゆきわたると共に、この小説が明治─大正─昭和、さらに昭和以降にかけての時代の全貌を捉えようとするものであることを予告している

檄は次のように締めくくられる。

今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。それは自由でも民主々義でもない。日本だ。〔……〕これを骨抜きにしてしまつた憲法に体をぶつけて死ぬ奴はゐないのか。もしゐれば、今からでも共に起ち、共に死なう。われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の武士として蘇へることを熱望するあまり、この挙に出たのである。

いきなりこう言われても、「共に起ち、共に死なう」とする者が現われるとはとても思えず、それは三島も承知の上だった。

しかし、献呈署名本や挿画原画、そして絵葉書を熱心に見ている来場者、なかには中学生、高校生も含まれる国内外の若者が、檄の前でも長時間立ち止まっているのを見ると、三島のメッセージは、世代を超えて確かに受け継がれていると思わずにいられない。そのメッセージとは、死のための理念を、私たちは自分の手で選び、育んでゆかねばならないということである。それは、生のための理念と別のものではないのだ。

の人-三島由紀夫.jpg)

井上隆史氏が『豊饒の海』の完成と自死はなぜ同時に計画されたのかを問うた決定的評伝『暴流(ぼる)の人 三島由紀夫』(平凡社)

井上 隆史(いのうえ・たかし) 白百合女子大学文学部教授、山中湖文学の森 三島由紀夫文学館研究員

1963年、横浜市生まれ。東京大学大学院博士課程中退。専門は三島由紀夫、大江健三郎、津島佑子ら日本近代文学研究。著書に『暴流(ぼる)の人 三島由紀夫』(平凡社、読売文学賞〔評論・伝記賞〕受賞、やまなし文学賞〔研究・評論部門〕受賞)、『三島由紀夫 幻の遺作を読む──もう一つの『豊饒の海』』(光文社)、『大江健三郎論――怪物作家の「本当ノ事」』(光文社)。近著に『21世紀のための三島由紀夫入門』(共著、新潮社)など。

-1.jpg)

-500x388.jpg)