外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

.jpg)

嘉手納空港に到着した米国のマイヤー新駐日大使=1969(昭和44)年7月5日(沖縄県公文書館所蔵)

第10回 1969沖縄返還問題──

日米交渉<表>と<裏>の構図 ②

◇「厳しい取引」の真意は何か

戦後の初代駐日大使となったロバート・マーフィーの抜擢人事から類推すれば、アーミン・マイヤーのそれも、日米関係史の重大な節目にあって行われた人事だ。“極東に関して一点の曇りも一つの汚点もない”外交キャリアの持ち主、「新鮮な考え方をする人物」(民主党の実力者マイク・マンスフィールド院内総務、後に駐日大使)と認定されての起用だった。それはそのまま、国際構造が変化しつつある時代を直観する中で、米大統領リチャード・ニクソンが固定観念にとらわれず、人材を大胆に登用したケースだ。超大国アメリカとして、世界ナンバーワンの地位を保持するための人事的工夫の一つと言えるだろう。

マイヤーは戦後体制の大きな転換期にあって、米国が新たなアジア太平洋戦略に打って出た1960年代末期から70年代初頭の3年間、駐日大使を務めた。そこは、日米関係の難しい対応を東京という表舞台で展開するニクソン外交におけるアジア・太平洋の最前線となった。沖縄返還ばかりではない、米中改善及び金─ドル兌換(交換)停止(71年)──米大統領訪中(72年)─といった二度にわたるニクソン・ショック、また日中国交正常化(72年)も東京で“経験”した。

-300x196.jpg)

復帰前のコザ市(現沖縄市)の町並み=1960年12月(沖縄県公文書館所蔵)

駐日大使に任命されたマイヤーは、1969年5月30日と決めたテヘラン離任に先立ち、ワシントン-東京間で交わされてきた重要な電報のコピーを国務省から送ってもらうなど、寸暇を惜しんで、大量の対日外交資料・関連文書を読み込んだ。また、日米研究の泰斗である元駐日大使ライシャワーの著作やニクソンが67年に米『フォーリン・アフェアーズ』誌に寄稿した論稿をはじめ、ジョン・エマーソン、ジョージ・パッカード、フィリップ・クウィグら知日派の論文を読み漁った。日本の有識者の論文も読んだ。日米メディア関係者から話も聴いた。

慌ただしく行った新駐日大使としての基本的な“頭づくり”の中で、マイヤーの脳裏に深く刻まれた論稿の一文があった。「京都の大学で教えており、謙虚にしかし献身的に日米関係を考察する知識人」〔註8〕、若泉敬のものだった。その論稿の中で若泉は「平等と密接な協議に基づいた関係のみが、日米両国の責任と尊厳にふさわしいもの」と強調していた。

-271x300.jpg)

若泉敬の肖像(鰐渕信一氏蔵)

マイヤーの駐日大使としての初仕事は、テヘランから帰国して2日後の6月2日、ホワイトハウスの大統領執務室で、外相・愛知揆一が表敬訪問した大統領ニクソンとの会談に同席することだった。席上、愛知は「沖縄の施政権を日本に早期返還してほしい」との希望を伝え、ニクソンは「“厳しい取引”を通じてこそ、より強固な友好関係を築き上げることができる」と応じた。マイヤーは後に、この日のニクソン・愛知会談を自著に書き記した。「戦後の時代に終わりをつげ、日米関係に新しい章を開くこととなった三年間の交渉の始まりであった」。〔註9〕

愛知・ロジャーズによる日米外相会談では、「アメリカ側は、一九七二年中の返還、返還後の沖縄へ安保条約及び関連取決めをその儘適用する、と云うわが方の立場に対し、その大枠の中で返還の方途を検討すると云うことを原則的に受け容れ、具体的には総理・大統領の共同声明の中で措置すると云うことで、その案文について話合いを進めることに合意した」〔註10〕

大統領が口にした“厳しい取引”──その言葉の響きは、沖縄返還と日米安保条約の期限延長問題に加えて、貿易の不均衡問題という日米間の課題が、太平洋の彼方にある水平線上に現われ始め、やがては遠く乱雲の中に、中華人民共和国との今後の関係の在り方が大きな外交課題として浮かび上がってくることを予感させるものだった。

-300x226.jpg)

愛知外相と会談する屋良主席=1970年1月19日(沖縄県公文書館所蔵)

◇首相 佐藤栄作の不満

6月8日午後、神奈川・鎌倉の佐藤別邸──。沖縄返還問題に関して最初の対米交渉を行って前日帰国した外相・愛知とアメリカ局長・東郷文彦が訪れ、交渉結果を佐藤に報告したが、この時、興味深い出来事があった。佐藤に仕える最側近の首席総理秘書官・楠田實が「メモを取ろうと思って入ったら、総理に拒否された」のだ。絶対的な信頼を得ているはずの「最側近」さえ同席を拒まれたのである。楠田は、続けて日記に書きつけている。「ちょっと複雑な心境。会談は約二時間。しかし会談後は総理上機嫌。よほどよい知らせだったのだろう」。愛知、東郷がどんな報告をし、佐藤がどのような反応を示し、どういう議論が交わされたのか──真相は定かではない。

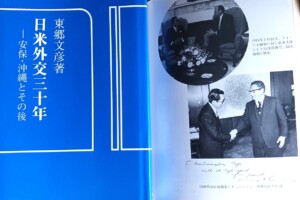

その後、東郷が12年以上経って書き上げた『日本外交三十年』から推し量るしかないが、沖縄返還問題の核となる米軍の運用や核兵器を巡る問題では前向きの進展がなかったという事実──それは楠田が目撃した会談後の佐藤の印象とは大きく違い、内心は期待に反して不満足な結果だったのではないか。

晩年の楠田實。『楠田實日記』より

東郷の著書には、次のような件がある。

「交渉は暫く軌道に乗って来た訳であるが、問題の諸点については依然として少なからざる困難が予想された。例えば基地の作戦使用の問題についても、わが方は朝鮮半島中心の考え方になり易いのに対して、アメリカ側はベトナムを含む広い地域を考えているのは当然であって、その間大きな懸隔がある。また核兵器に関しては、アメリカ側は返還時撤去を目標に検討していると見られたが、そこまで行く場合も非常事態の問題についての結末は容易に予断し難かった。

さらにこの頃になってアメリカ側は返還に伴う財政面の問題や在沖縄の米国実業界の処遇の問題が大きく浮かび上がっている様であった」〔註11〕。すなわち問題の諸点としては、米軍基地の自由使用と事前協議制の柔軟な適用、そして、何よりも核兵器の扱いについて、両国間には少なからざる困難を伴うギャップが埋まらず、加えて新たな問題も加わったと言える。

フォード大統領、キッシンジャー国務長官と東郷文彦駐米大使。東郷著『日米外交三十年』より

◇手強いニクソン、若泉の不安

この間、若泉は重大な関心をもって内外各紙を丹念に読み、マスコミ報道やその分析をフォロー、表舞台での日米交渉を一人の対米ウォッチャーとして注意深く見守っていたが、不安ばかりが募り、ニクソン政権の手強さを感じていた。

例えば、前述した69年6月2日の外相・愛知と大統領ニクソンの会談。愛知は最初の日程としてホワイトハウスに大統領を訪ねた。予定では、午前10時から15分程度の表敬訪問として組まれていた。愛知は、米側が沖縄問題に関してどれほど準備をしているものなのか、不安だった。「日本とはずいぶんズレがあるのだろう」──。

ところが、想定に反して実際は予定時間をはるかにオーバーし、40分余りの「本格的な会談」になった。しかも、会談では会うなり、「沖縄問題はよく知っている」とニクソンから言い出し、「まるで待ちかまえていたかのような感じだった」〔註12〕。その対応に感激した愛知は勢いに任せて、当初口にするはずではなかった「1972年返還」要求にまで言及した。さらに、1年後に有効期限が切れる日米安保条約の延長方針を表明、「一連の法体系にはなにも手をつけずに沖縄に適用するという方式で返還してほしい」と「本土並み返還」まで求めた。特に核兵器については、唯一の原爆被災国としての感情を基礎に「戦略的な立場からも核が必ずしも沖縄になくてよいのではないか」と、“核抜き”返還を主張した。大統領が耳を傾けてくれたとして、愛知は「予想以上の手応えを感じた」〔註13〕。東郷も「交渉の前途に明るさを投げかけるもの」と愛知が受け止めた、と見た。〔註14〕

この後、愛知は翌3日に国務長官ウィリアム・ロジャーズとの第1回外相会談、そして4日の第2回外相会談、財務長官デヴィッド・ケネディや国防長官メルビン・レアードとの会談を挟んで、5日には締めくくりの第3回外相会談を行い、日本の立場を伝えた。だが、米側は72年返還や安保条約などの本土並み適用などについては一部理解を示しながらも、最大の懸案である“核抜き”についてはゼロ回答だった。

訪米した愛知をワシントンでウオッチしていた読売新聞特派員・渡邉恒雄(後に読売新聞グループ本社代表取締役主筆)は鋭い観察眼で原稿を仕立て、送稿した。「六月二日、大統領と会談してホワイトハウスを出て来た愛知外相は、笑いが止まらないといったニコニコ顔だった。だが、三日、四日とたつにつれ笑顔が消え、やがて『すべては十一月の“頂上怪談”(佐藤・ニクソン会談のこと)で佐藤首相が示す手腕と指導力にかかっている』といささか失望した表情で語るにいたった」〔註15〕。このワシントン電記事は、若泉の頭から離れなくなった。

米軍基地の自由使用、事前協議の弾力的運用に関しては、「表現の問題」として何とかなるが、「“核抜き”は、そうはいかない」〔註16〕。若泉は、日本側の「核抜き」発言に対して、米側から何の心証も得られなかったことに不安を覚えた。

屋良朝苗行政主席が佐藤首相訪問=1968年12月9日(沖縄県公文書館所蔵)

◇米側でも回り始めた歯車

6月に入って行われた大統領、国務長官らとの会談について、日本側は沖縄返還に向けてこちらが主導権を握って進める対米交渉の第一歩と考えたが、米側の下工作はその1カ月以上も前から進んでいた。一連の会談におけるニクソンのパフォーマンスをはじめとする米側の対応は用意周到で、米側が対日交渉の始まりと位置付けた6月2日のニクソン・愛知会談に向けて準備、シナリオは念入りに練られていた。

新駐日大使マイヤーが大統領の指名を受けたのが4月28日、同じその日に米上下両院議員20人が、訪米中の日本政府派遣・安西経済使節団と会談した。席上、共和党幹部がニクソンの日本政府へのメッセージとして「佐藤首相が訪米するまでに、米政府としては沖縄問題を真剣に検討する」と伝言した。これは、日本メディアで大きく報じられたが、若泉は意を払っていなかった。また、同使節団は29日にかけて、商務長官モーリス・スタンズをはじめ、経済関係担当の大統領経済諮問委員会委員長ポール・マクラッケンらと相次いで懇談した。

この中で商務長官は、日米貿易不均衡の主要因となっている対米繊維輸出を取り上げ、日本側の自主規制を要求した。ニクソンにとってこの繊維規制問題の解決は、前年の大統領選での政権公約となっていた。代表団筋の中には、最悪の場合、沖縄返還との取り引き材料になる可能性があると見る向きが、この時すでにあったように、実は同時進行で、表と裏の舞台において重大な地ならし──下工作が進められていたのだ。後に若泉は悔やんだ。「うかつには私は見落としてしまったが、同時にワシントンでは大事なことが進行していたのである」〔註17〕

-300x192.jpg)

佐藤栄作首相、松岡政保行政主席と会談。田中角栄自民党幹事長、大濱信泉首相特別顧問同席=1965年8月(沖縄県公文書館所蔵)

一方、ホワイトハウスでも密かに準備が進められていた。4月24日、ニクソンはライシャワーらアジア問題専門家を招き、日本問題や中国問題に関して意見を聴いた。国家安全保障担当大統領補佐官キッシンジャーも同席した。この会議に先立って、モートン・ハルペリン(国家安全保障会議事務局計画担当官)、ディック・スナイダー(同日本問題担当官)らとも2時間協議した。既に沖縄返還交渉に関する国家安全保障会議(NSC)事務局のポジションもペーパーを固めており、30日にはNSCで正式決定をされる運びとなっていた。

要点は、①日米関係における沖縄返還問題の重要性を米政府も認識している②日本の政治情勢を理解している③佐藤首相の訪米を受け入れる──というもので、米側は4月下旬の時点で早くも、11月の日米首脳会談までの大まかな段取り、論点整理をしていた。最終的に決断するのはニクソン。大統領の頭の中には、核兵器の扱いも含めた軍事的、安全保障の視点と、繊維問題を絡めた戦略が秘かに描かれていた見ることができるだろう。

そして、東京の表舞台での交渉の外相・愛知のカウンターパートとなるマイヤーが6月24日に着任した。8月には長年にわたって国務省で日米関係を担当し、ホワイトハウス入りしたリチャード・スナイダーが交渉の補佐役として在京大使館に配属され、さらに軍事面の補佐役となる海軍少将ウォルター・カーティス(任務中は中将に昇任)が沖縄返還交渉団軍部代表(国防長官と統合参謀本部議長の代理)として加わることになる。

大統領ニクソンはこの間、沖縄と並ぶ米国のアジア太平洋軍事戦略の要衝グアム島を訪問し、7月25日の記者会見で、アジア諸国との条約義務は遵守し米国のコミットメントは維持するものの、核兵器への対応を除いて国家の防衛は当事国が第一義的責任を負うべきだとする「グアム・ドクトリン(後のニクソン・ドクトリンの原型)」を打ち出した。ベトナム戦争の「ベトナム化(Vietnamization)」の始まりである。

マイヤーらが「沖縄返還交渉団」として立った表舞台の装置が整えられたのとは別に、6月には同時進行的に<裏舞台>外交の新たな幕が上がろうとしていた。

<註記>

〔8〕〔9〕アーミン・マイヤー『東京回想』

〔10〕〔11〕東郷文彦『日本外交三十年』

〔12〕〔13〕楠田實『佐藤政権・二七九七日(下)』

〔14〕1969年6月7日付読売新聞連載「沖縄返還の壁をどう破る」

〔15〕〔16〕〔17〕若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』

<参考文献>

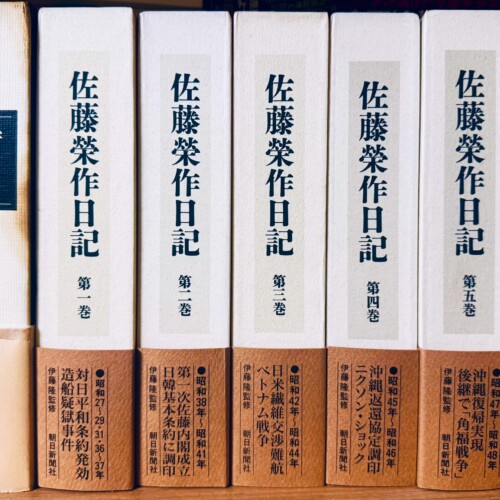

『佐藤榮作日記』『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』『楠田實日記』『佐藤政権・二七九七日(上)』『日本外交三十年』

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

-1.jpg)