外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

.jpg)

米軍のナイキミサイル演習射撃の模様(1962年1月12日、沖縄県公文書館所蔵)

第19回 1969年沖縄返還問題 日米交渉

──<表>と<裏>の構図⑪

■若泉敬の孤独な戦い……「糸」の予兆

◇サンクレメンテ秘密交渉

米西海岸カリフォルニア州、海が深く青色に光る太平洋沿いの町サンクレメンテ——。ユーカリや棕櫚の木々に囲まれたスペイン風コロニアル様式の邸宅が立ち並ぶ。米大統領ニクソンのもう一つの「権力の館」は、その一角にあった。小高い丘に建つその大邸宅は、外国の国賓・賓客や要人が訪れる政治の舞台としても知られ、「西のホワイトハウス」と呼ばれていた。

1969年晩夏、沖縄返還交渉の節目となる9月16日[第18回参照]の3週間ほど前のことだ。澄みわたったスカイブルーの下で強い陽射しに赤茶色の瓦屋根と白い壁が映える別荘地──ここに、サングラスをかけた若泉敬の姿があった。

-300x225.jpg)

サンクレメンテのビーチと旅客鉄道「アムトラック」

この地を拠点に約4週間、ニクソンと共に執務や外交活動を行っている大統領補佐官キッシンジャー(国家安全保障会議NSC担当)が若泉を出迎えた。8月28日昼の密談は、軽い食事を共にしながらのワーキング・ランチョン形式。若泉は、テラスに大きなパラソルを立てたテーブルに導かれて席に着いた。二人ともノーネクタイの軽装。日焼けしたキッシンジャーは、リラックスした雰囲気だが、面会時間には限りがある。若泉はさっそく、前日準備した英文の「メモランダム」(覚書)を取り出し、補足の説明を始めた。

メモランダムには、首相・佐藤栄作の要望など6項目が列記されていた。

第一項から四項までは、①ニクソン大統領とのこの直接連絡チャネルについて厳重に極秘扱いにしてもらいたい②11月末か12月早々に予定される日米首脳会談が、ワシントンよりも、太平洋国家である両国首脳の出会いにふさわしいサンフランシスコで開催されることを希望する③西ドイツでも近く予定されている物理的ホットラインを東京-ワシントン間に開設することを提案する④核兵器とCB兵器(化学・生物兵器)を実際の沖縄返還時までに撤去することに真の理解と助力を求める──と記され、第六項には、翌70年にニクソン大統領の訪日を招請すると書かれていた。最も重要な第五項については、若泉の補足的な説明を交え、次のように明記されていた。

「五、佐藤氏は、上記のような要請をニクソン氏に対して行うと同時に、他方においてニクソン氏もまたアメリカ国内ならびに国外において、彼自身の諸問題をかかえていることを承知しておりかつ深く理解している。したがって佐藤氏は、彼にとって可能な最大限の手助けをしたいと考えており、ニクソン氏からの助言、示唆および提案を歓迎するであろう。彼はそれらに応えるため、彼のなしうるすべてのことを約束するであろう」(太字は筆者、以下も)[註1]

この時に提示した第五項と補足説明について、その後振り返った若泉は自著『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』の中で、現実的に可能な範囲で出来るだけのことはする用意がある、との「“ギブ・アンド・テイク”の一般交渉原則をいわば儀礼的に謳ったもので……それ以上の意味はなかった」。しかし、そのあと起きた「繊維」をめぐる一連の経過を想起すると、後に「一抹の悔恨の念が私の脳裏に去来」した、と正直に告白している。

というのも、「老獪な政治家ニクソン氏はひょっとすると、この「メモランダム」を読んで、日本政府による繊維の自主規制を沖縄返還との取り引きという“妙案”を意識の端に上らせ始めたのかもしれない、という気がしないでもないから」だ。実際、ニクソンが精緻に読んだかどうかは分からないのだが、「かりにそうだったとしたら、この項目は別の表現にするか、削除すべきであったろう。確証は何もない。しかし、そのような僅かのリスクをも決して冒すべきではなかった」のだ[註2]──と。

繊維問題が日米間の懸案になっていることに関しては、若泉の念頭に「あるにはあった」。だが、「沖縄とはまったく次元の違う繊維が取り引きの材料とされる“危険性”についての問題意識は、残念ながら、この時点でも私には欠けていた」。それは、若泉にはある種の思い込みがあったためなのかもしれない。一国の主権に関わる領土(返還)問題と一業界の繊維問題は全く異質の問題であって、二つの問題が絡められるような話には「断じてならないという“当為論”」が、若泉の頭を支配していた。このため、「いつの間にかそんなことはありえないという独断的な固定観念にすり替っていた」可能性がある。その点、後に若泉は交渉者としての自身を恥じた。「考えられないこと、考えたくないこと」をも考えぬく知的勇気と思考の柔軟性──その時の若泉の「頭脳にはこの柔軟性が欠如していた」──と。[註3]

◇キッシンジャー戦略の根幹──“Never say never”

繊維問題をめぐって若泉は後に、「“考えられないこと、考えたくないこと”をもあえて考えぬく知的勇気と思考の柔軟性を欠いた」と自己批判しているが、同時に、キッシンジャーが外交を論じる際、学生たちの頭脳に叩き込んだキーワード──“Never say never”(決してないとは決して言うな)だったということを、思い浮かべていた。

-300x247.jpg)

米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)に指名されたキッシンジャー(右)とニクソン次期米大統領(『キッシンジャー 1923-1968 理想主義者2』より)

ただ、若泉は、サンクレメンテでの時点では「キッシンジャー補佐官の頭にも、まだ、「繊維問題」が浮上していなかった」[註4]と断言している。その根拠として、若泉は補足説明後のやりとりの中で、繊維問題への言及がキッシンジャーからなされなかった事実を挙げたのだが、果たして……それだけで、キッシンジャーの頭に「縄」と「糸」──沖縄返還問題と繊維問題──とのリンケージ戦略が、本当になかったと言い切れるだろうか。

この点には、二重の意味でアイロニーが内包されているように思われる。

一点は、「当為論」というものを重視するアカデミズムを根っ子に持つ学者としてのメンタリティーがキッシンジャーには絶対的にあるとの過信が若泉にあったと思われること。そして、第二点として、さはさりながら、それは、純粋無垢な形で──佐藤個人にではなく──日本国総理大臣に献身した<孤独な交渉者(密使)>と、最高権力者・ニクソンを独り占めにして超大国アメリカの国益を最大化しようとする<公認された戦略的交渉者>との違い、それを若泉が恐らく意識していなかった点から生じているものだ。換言すれば、佐藤の「鵜匠外交」の中の、結局は「一羽の鵜」にすぎなかった若泉[註5]に対して、ニクソンの戦略意図を踏まえて包括的・複眼思考に対外政策を動かせる「チーム・キッシンジャー」との構造的違いが、そこには横たわっていた。

◇キッシンジャー交渉術

キッシンジャーの交渉アプローチには、幾つかの点で際立った特徴がある。「国政の技術でも、戦略的交渉は極めて重要である」と、キッシンジャー自身が認める交渉術とその交渉哲学について、ハーバード大学の同僚たちが徹底分析した成果[註6]があるが、そこで指摘されている次の点は実に興味深い。

それによると、キッシンジャー交渉戦略には、幾つもの事例──沖縄返還交渉単一では含まれていないが──を分析した結果、共通して五つの特徴が見られるという。

-205x300.jpg)

『キッシンジャーの道 〈下〉 現代史への挑戦 』(徳間書店)

⑴明確な長期的目標を立てる──目先のことにとらわれない

⑵より幅の広い文脈に留意し、当事者、問題、地域の長期的なつながりを重視する──交渉相手の個々の利益にこだわらない

⑶最も効果的なアメとムチを用意するために、「交渉のテーブルで」直接的に、あるいは「交渉のテーブルから離れて」間接的に働きかけ、慎重な計画を練る。そもそも口頭での説得という行き当たりばったりな方法には頼らない

⑷長期的な目標を維持しながら、新たな情報や他者の動きに応じて、計画をしなやかに変更し、状況を変えていく。行動のための青写真をきまじめに遵守するのではなく、臨機応変に変更する

⑸交渉を重ねつつ、時間をかけて信頼を得る——ある交渉での行動が、他の交渉に及ぼす影響を軽視しない

キッシンジャーの戦略交渉術の中での肝は、より大きな戦略構想に向けて俯瞰することと、現実主義的立場を取ることの重要性だ。双方の要求を満たす妥協点──国内向けには少なくとも「ウィン・ウィン」と言えるような合意──を作り出すためには、交渉プロセスで、相手が目指す結論にいかに影響を与えるかだが、「国家間の交渉では、あなたが意のままに利用できる有力なプレッシャーと動機がきわめて重要」(キッシンジャー)となる。

即ち、「目標とする合意にとって有利になるように、合意・不合意のバランスを操作せよ」というわけだ。そんな時、キッシンジャーは交渉の外部、即ち「テーブルを離れてからの動き」に目を向け、相手が「イエス」より「ノー」を選びそうな場合には、自分たちに有利な「合意に導くためにゲームを変えた」。[註7]

◇キッシンジャーが手にした「アメ」と「ムチ」

ニクソン=キッシンジャー外交の最終的な戦略目標は、核兵器で対峙するソ連とのデタント(緊張緩和)の実現と安定した平和な国際環境を創出することにあった。それに直結する有効な一手が中国との関係改善だったのだが、ニクソン政権の外交は69年1月の始動時から、ジョンソン前政権により引き継いだベトナム戦争で、がんじがらめに手足を縛られ、身動きできない状態にあった。

まずは、ベトナム戦争への関与を止め、この悲惨な戦争をいかに終わらせるかが当面の最大の課題となった。それが解決できれば、ニクソン政権は戦略的に有効な選択肢を手にすることが可能となる。その目的達成のためにも必要となったのが、まずは北ベトナムに軍事支援をしていた中国との和解・協力であり、また、それに付随する課題として既に存在していたのが、沖縄返還だった。

-300x196.jpg)

復帰前のコザ市(現沖縄市)の町並み=1960年12月(沖縄県公文書館所蔵)

キッシンジャーとしては、全体状況を俯瞰しつつ、「世界の安全保障の番人」として米国のプレステージ(威信)と自由・民主主義陣営からの信頼を傷つけないように細心の注意を払う必要があった。その際、なだらかな米軍撤退への序章となったのが、7月26日にニクソンが言及した新アジア政策「グアム・ドクトリン」[註8]だった。その時、特にキッシンジャーが懸念したのは、「アメリカの力に対する中国の敬意」を損なわないようにすることだ。

時の中国は、ソ連との対立関係が国境ウスリー川ダマンスキー島(珍宝島)での武力衝突にまで発展するという危機に直面し(69年3月)、対米和解を本格的に模索するようになっていた。その根本的な動機は、超大国・米国を味方につければ、軍事強国・ソ連に対抗できると見ていたことだった。

中国は、ニクソン=キッシンジャー外交の「ベトナム化」政策の先行き、併せて極東の軍事的要衝、沖縄をめぐる返還交渉の進捗状況を凝視していた。キッシンジャーいわく「ソ連に対抗する力を得るという長期的な視点から、北京はアメリカが信頼できるかどうか、その評判に関心を寄せていた」。キッシンジャーが最も恐れたのは、「北京の信頼を失うことだった」[註9]。

69年8月10日、キッシンジャーは、当面の最大の課題である米国と北ベトナムとのベトナム戦争の和平に向けた秘密交渉をパリで再開。これが最終的な和平協定(73年1月)につながる重要な第一歩となった。

キッシンジャー交渉術の特徴の一つは、上述したように「交渉のテーブルから離れて」間接的に働きかけ、「広い視野」を持ち、慎重な計画を練る」ことだ。この「広い視野」には、交渉を自身に優位な地点に着地させる可能性を最大化するため、効果的なカード──「アメ」と「ムチ」──を手に入れて巧みに使い分け、ゲームを変えることも含まれる。他のリアリストがそうであるように、キッシンジャーも、外交交渉というゲームを不動のものとは見ていない。交渉で常に心掛けたのは「まずいちばん妥当な結果を予測し、一、二度コマを動かし、迅速にそこにたどりつくことであった」[註10]。

◇ある紳士の奇妙なレクチュア

キッシンジャーとベトナムの政治家レ・ドク・トによる秘密交渉から20日足らず。以上のキッシンジャーの戦略的交渉術を念頭に、若泉のサンクレメンテ訪問の顛末を振り返ってみると、佐藤外交にとって、7月(二人の初めての秘密交渉、第7回日米貿易経済合同委員会)と9月(沖縄問題閣僚交渉第3ラウンド)の幕間に行われた若泉のサンクレメンテ訪問の重要性が浮かび上がってくる。その訪問時にこそ、ニクソンが対日関係で真に重視していた繊維の対米輸出自主規制が、沖縄返還問題に「取引の密約」として絡んでくる明確な布石が打たれていたように見える。若泉は、サンクレメンテでの密議やその時に付随して起きた出来事や印象について「奇妙に思った」点を含めて、自著『他策──』につらつら書き綴っている。

その要点を紹介すると、次のようになる。

若泉との受け答えの中で、キッシンジャーの態度からして、「彼に付与されている自由裁量権の大きさと大統領との信頼関係を改めて強く印象づけられた」が、「奇妙なことに、“核”の問題にはまったくふれてこなかった」。その点は、ベトナム問題をはじめキッシンジャーが山のような緊急懸案をかかえて忙しく、「沖縄問題にはまだ十分焦点が定まっていなかったのだろう」と推し量った。若泉がメモランダム冒頭で示した大統領訪日の可能性と併せて、サンフランシスコでの11月の首脳会談は結局、日の目を見なかった。キッシンジャーの方から、特に新しい注文や提案はなかった。

8月28日のワーキング・ランチは45分間で終わった。だが、若泉が奇妙に感じた出来事はこの後、キッシンジャーが秘書に命じて用意させた車中で起きた。

「しばらく待たされて案内されたロサンゼルス行きのリムジンには、一人の紳士が先に乗り込んでいた。私はサングラスをかけたまま、アーサー・バーンズ博士というこの著名なエコノミストの話を、時差の寝不足から少しうとうとしながら聞くともなく聞いていた。大統領の“カウンセラー”という肩書をもつ博士は「ミスター・ヨシダ[註11]、自分は日本に友人もおり、何回かの訪問で良い印象を多くもっている」と語りだした。そして、そのうち、こちらから聞きもしないのに、米日間で繊維問題を解決することがいかに重要であるか、対米輸出を自主規制してくれないのなら米政府は立法措置で制限せざるをえないだろう、ということを私にかなり厳しい口調でレクチュアしてくれた。初対面の、キッシンジャー国家安全保障問題担当補佐官の客に対して、なぜこんな話をするのだろうと私はやや奇妙な気がした」。キッシンジャーが、若泉との昼食の席で、この繊維問題には一言も触れなかったのに──である。

より。左端がバーンズ-231x300.jpg)

『FRB議長─バーンズからバーナンキまで』(日本経済新聞出版)より。左端がバーンズ

奇妙なこのエコノミスト—この紳士こそが、翌70年、ニクソンの指名を受けて第10代連邦準備制度理事会(FRB)議長に就任するアーサー・バーンズだった。バーンズは、常に雇用を最優先する金融緩和論者で、ニクソンの「イエスマン」として知られた。後に、バーンズは78年に退任するまでの間、世界にドルをばらまき、過剰流動性をもたらし、「FRB史上最悪の議長」とも言われるようになる。

若泉とのリムジンでの「ハコ乗り(同乗)」を、キッシンジャーが企図したものかどうかは定かではないが、キッシンジャー流の交渉術を考えると驚くに当たらない。その時キッシンジャーは既に対日交渉に使える二枚のカードを、「アメ」と「ムチ」のツールとして、7月18日における若泉との初めての秘密接触の時点で手に入れていた。

「アメ」とは「国家安全保障会議決定NSDM第13号」(69年5月28日キッシンジャー署名)を基に、『ニューヨーク・タイムズ』が「大統領が沖縄からの核の撤去を決定」していると報じた「核抜き」カード、「ムチ」とは「繊維の自主規制」カードである。それをどう効果的に組み合わせ、いつカードを切り、活用するか。交渉の要諦である政治的タイミングを計っていたのではないか。それはニクソン外交の政策を主導する交渉役キッシンジャーの肚一つにかかっていたためだ。

この点、沖縄問題に他の問題が絡んでくる可能性について、7月17日に会った旧友モートン・ハルペリンが触れたこともあったのだが、その意味を軽く見た若泉が、聞き流していたことについては前述した。[註12]

◇「糸」を絡めて一瀉千里-キッシンジャー主導

キッシンジャーとの3回目の秘密交渉は、9月26日に決まった。欧州経由でワシントンに入った若泉はその前日、24日付でNSC事務局(計画グループ主任)を辞任したばかりのハルペリンと会って、沖縄返還交渉の現状、核問題をめぐる米側の状況、政治情勢などを聞いた。

米留学中の若泉敬とエドワード・ケネディ=1961年、招待されたホワイトハウスのレセプションにて

その時にハルペリンの口から初めて明確に出たのが、繊維の自主規制問題だった。「ニクソンとしては沖縄返還で相当犠牲を払うのだから、その見返りに佐藤首相が繊維をやってくれれば、非常に喜ぶだろう」。若泉はその強い口調に驚きつつも、最も気になっている核問題の扱いについて聞いた。

すると、ハルペリンは次のように答えた。軍部は、核を撤去した場合、緊急時に再持ち込みの権利をどうしても留保する必要があると主張する可能性が大きいが、「統合参謀本部の議長が強くそう言うと、大統領もそれを無視することはできない」「首相と大統領の二人が会談のときに、佐藤氏は『それに対して日本は同意するであろう』という約束を与えなければならないだろう」「この秘密の了解の記録は、米国側はニクソン大統領のみが保管するが、それは、佐藤首相の後継者たちを拘束するものでなければなるまい」。「そうした極秘記録があることが、いったいどういう意味を持つのか」との若泉の質問には、「大統領は確信をもって説明し、説得にあたることができる。議会の強硬派と、JCS(統合参謀本部)議長を納得させることがまさに問題なんだ」と答えた。[註13]

そして、ハルペリンは畳みかけるようにして言った。「ニクソンがこれをどうしても必要だと考えたら、日本側としてはそれを断ることはできないだろう。そもそも、日本がアメリカの“核の傘”のうちにあるのだから、論理的にも、それを困るとは言えないだろう」[註14]

前日付でポストを退いたばかりとあって、ハルペリンの情報は、後年になって検証してみても正確無比[註15]。この時のハルペリンはニクソン=キッシンジャーの代弁者のようでもあった。

今回の訪米の最大のミッションである9月26日夕のキッシンジャーとの会見は、わずか約30分。若泉は「内心かなりの衝撃を受けた」。と言うのも、核問題に切り込む前に、低音のキッシンジャーが一段と声を潜めて、鋭く言い放ったからだ。「むしろ大事なのは繊維だ」。続けて「これは、ニクソン大統領の威信に関わる問題だ。ケイ、君も知っているように、ニクソン大統領は自由貿易論者だが、この問題だけは、彼の選挙中にコミットしたもので、どうしても解決しなければならない」「大統領の強い希望を佐藤首相に伝えてくれ給え……」。対する若泉は「できるだけニクソン大統領を助けたいと思っているので、いまの大統領の“希望”を伝える」と約束したうえで話題を変え、核の扱いの現状を質した。「日本にとってはこれが繊維よりはるかに重要なんだ」

-214x300.png)

『キッシンジャー』(角川文庫)

キッシンジャーは「核は必要である。アメリカよりも、日本の利益のために必要ではないか」。“核の傘”に入った日本への脅し文句のような言葉とも言えた。

7月21日、連絡用コードネームとして「ドクター・ジョーンズ」「ミスター・ヨシダ」の符牒を確認し、大統領と首相を含めた「知っているのは4人だけだね」(Just four of us!)と和やかな雰囲気で始まった秘密交渉だったが、キッシンジャーが持ち出した「繊維」カードは、日米裏舞台外交の「ゲーム」の空気を一瞬にして変えてしまった。

「核の話は、他のすべての案件が片づいてからのことだ……(略)……今後も、核の問題については、役人同士には一切交渉も取り引きもさせないことにし、最終的にはニクソン大統領と佐藤首相との間で直接決めるということでなければならない」とのキッシンジャーの主張に、若泉は反射的に同意した。[註16]

長期的な目標を維持しつつ、新たな情報や他者の動きに応じて、計画をしなやかに変更し、行動のための青写真をきまじめに遵守することなく、臨機応変に変更する──。「縄」と「糸」のリンケージによるキッシンジャー流の見事なゲーム・チェンジと言えたが、同時にそれは、若泉が意図せず、厄介な内政絡みの難題に引きずり込まれることを意味していた。

キッシンジャーは、自身が常に心掛けた「一、二度コマを動かし」、そして一瀉千里に目標に到達するという自らの決め事に従って、能動的に動いた。一方の若泉はと言えば、受け身の立場で、この日は一定の感触を得られたと自分に納得させつつ、数日後の再会を約束して別れた。

4日後の9月30日、若泉は、キッシンジャーに招かれて再びホワイトハウスへ足を運んだ。それは、若泉がこれまでの交渉過程全体の流れの中で「もっとも重要だと思われる一つの進展」が見られたと自己評価した秘密交渉となった。

<註記>

[1][2][3][4][13][14][16]『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』

[5] 本連載第17回「糸で狂い始めた佐藤「鵜匠外交」の展開」参照

[6][7][9] ジェームズ・K・セベニウスほかの“Kissinger the Negotiator : Lessons from Dealmaking at the Highest Level” 邦訳『キッシンジャー超交渉術』

[8] 米軍の過剰介入を自主的に抑制、替わりに各国に対して相応の分担を求めるドクトリンで、後に「ニクソン・ドクトリン」と呼ばれる。

[10] 『キッシンジャー秘録❷ 激動のインドシナ』

[11]密使・若泉のコードネーム

[12] 第13回の中の◇密使・若泉とハルペリン/◇ハルペリンの示唆/国家安全保障会議決定NSDM13号、第16回の中の◇『秘録』の“光と影”を参照。

[15] ハルペリンは、NSCを「独善的に運営」するキッシンジャーとの確執が増し、嫌気がさしてポストを辞したが、退任後もしばらくはNSC顧問として適宜連絡はあったと言われる。

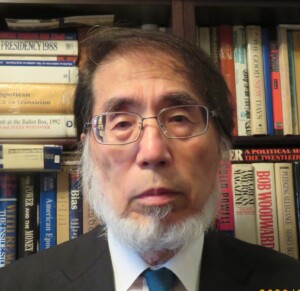

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

は株価上昇の象徴。-500x500.jpg)

-500x500.jpg)