石破政権の「バラマキ」補正予算の問題点

佐藤主光・一橋大経済学部長に聞く

国の借金は増えるばかり

石破茂政権が提出した補正予算案が臨時国会で審議入りしている。一般会計の総額13兆9433億円、うち6兆6900億円を新規国債でまかなうという。前回、近年の補正予算の巨額化やバラマキ傾向などを解説してもらった一橋大学経済学部長の佐藤主光教授(財政学・公共経済学)に、改めて今回の補正予算と個別政策の問題点を語ってもらった。

◇いつまで続けるデフレ対策

今回の補正予算の評価を有り体に言えば「デフレの既得権益化」と言えるように思います。デフレ名目で財政出動をしているわけです。政府は「デフレからの完全脱却」宣言を未だにしていません。しかし物価は明らかに上昇しています。デフレギャップも解消しつつある。もはやデフレではないのです。実際、日銀は政策を転換してきています。しかし、実際とは逆にデフレが終わっては困る人たちがたくさんいるわけです

例えば国土強靭化の約2兆円ですが、本来、当初予算で措置するべきものです。無論、能登地域の復旧・復興が必要なことは言うまでもありません。それを含めて緊急的な課題に対応するのが補正予算です。しかし、実際には、あらかじめ分かっていることを入れている。地方創生(1.8兆円)もそうです。これらにまで補正が使われているわけで、補正予算の常態化と言えます。

総選挙では前年度(13・1兆円)より大きい金額と言っていて、結局13・9兆円でした。いわゆる「規模ありき」と言う考え方は、デフレギャップ(需要量が供給量を下回った需給ギャップ)を埋めるための、つまりデフレ時の思考です。しかし、今はそういうデフレ局面ではないのです。

政府がデフレからの完全脱却を認めないと、いつまでもバラマキが終わらず、国の借金は増えるばかりです。本来、経済が正常なときは財政を健全化させ、次の危機に備えなければなりません。新たな感染症、大規模な災害などの有事に、新たな借金ができる余地、つまり「財政余力」が必要なのです。今回の補正予算案は、まったくかけ離れたものになりました(※文末に財務省発表の補正予算概要)。

◇与野党で「財政出動競争」という状況

もし総選挙がなかったとしても、当然、自民党の中からこういう補正予算のプレッシャーはかかってきたでしょうし、総選挙で自民党が勝っていたとしても、そう変わりはなかったと思います。

日本は議論のバランスが悪い国です。もっと財政出動せよというグループに対して、(これだけの国債残高があるのに)財政規律を主張するグループがいないのです。結局、与野党がみんな、財政赤字であるにもかかわらず、財政出動でどれだけばらまくかの競争になってしまっています。しかし、財源をどうするか、増税するのかという議論にはならない。

国民民主党は玉木雄一郎代表も古川元久代表代行も、大蔵・財務省OBですが、財務省の事情も知っているからこその逆張りもあるのではと思います。若い人たちの不満、あるいはネット世代の声が支持を集め、ある種ポピュリズムの方向に動いて行きました。

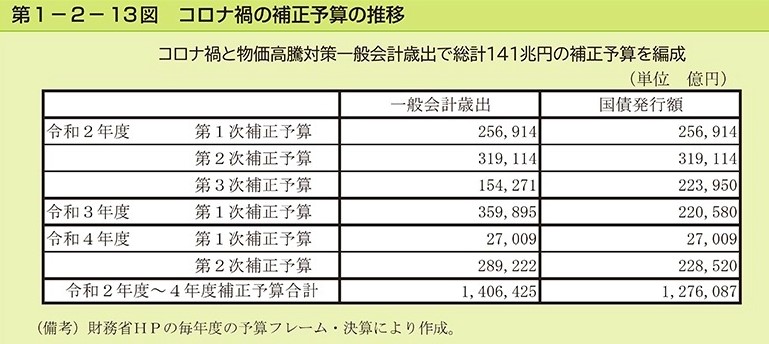

◇コロナ禍で天井が抜け、補正予算が主戦場化している

コロナ禍以前は、補正予算と言えば2兆円ぐらいでしたから、桁が違いました。コロナで天井が抜けてしまって、10兆円台の補正が当たり前になっています。昔、財務省が補正に対して甘かったのは、規模的に大きくなかったからではないかなと思います。税収が予想より増えることもあるし、使わない支出もあるので、カバーできたわけです。だから、政治的な妥協は補正予算でというのがあったと思います。主戦場は当初予算でした。ところが、今では、補正予算額の底が抜けてしまい、政治家も官僚もそれを分かっている。その結果、当初予算ではなく、補正予算で新しい事業を立ち上げようとするし、政治家もそこでアピールしようとする。主戦場が補正予算の方に移ってきました。

財務省データをもとにした内閣府資料

◇電気ガス、ガソリン補助金、いつまで続けるのか

補正予算の各論についてです。まず、電気ガス料金とガソリン補助金、これをいつまで続けるのか。多分、政府が勘違いしているのは、エネルギー価格の高騰は一時しのぎで何とかなると考えていることです。しかしそれは構造的なものです。市場価格が上がっています。地政学的リスクが高まっています。我々は、経済の在り方を変えなければいけないのです。省エネ技術の普及、電気自動車の利活用、再生エネルギーの普及促進などで対応すべきです。プライオリティーは日本経済のGX(グリーン・トランスフォーメーション。カーボンニュートラルと経済成長の両立を目指す取り組み)化です。

1970年代のオイルショックの後、日本は省エネに成功しました。成功体験があるのに、なぜ生かそうと思わないのか。国民の方も一度補助金をもらうと、切られると困るので、結果的に慢性化してしまいました。

さらに、中東にエネルギーを依存していることの危険性を再認識すべきです。電気も含めて省エネに向けた投資、それへの支援をするべき時期です。原発を当面使って、その間に再生エネルギーをどこまで拡充できるかということにもかかってくると思います。

◇3万円給付、低所得者ではなく高齢者対策

3万円の給付について(政府資料で)低所得世帯向け給付金と書いてありますが、実際は低所得者向けというわけではありません。(住民税)非課税世帯が対象です。非課税世帯が低所得者とは限らないのです。非課税世帯の6割から7割は高齢者世帯です。しかし、こうした高齢者は平均すると2000万円を超える預貯金を持っています(高齢者世帯の平均値2462万円、中央値1604万円=総務省2023年調べ)。相当額の金融資産を持つ非課税世帯も含めて給付をすることになるわけです。

他方で、単身世帯は100万円を超えると(住民税)課税世帯になります。年収100万円の人、貧困ライン(単身世帯で年収124万円)以下の人が給付をもらえないのです。これでは格差是正になりません。結局、非課税世帯に対する給付というのは隠れた高齢者支援とも言えます。

◇働く低所得者層への対策がない日本

日本は、働く低所得者層に対するセーフティーネットがない国です。勤労者に対しては、例えば雇用調整助成金がありますが、企業に対する支援です。企業を通して労働者が恩恵を得ることはありますが、労働者への直接的な支援はないのです。

今、非正規、フリーランスとか、企業からのセーフティーネットを得られない人が増えているのに、彼らに対する支援が滞っている。格差はますます広がりますが、それを是正する手段がない状況です。日本には、所得の低い勤労世帯に対する支援ができていないことと、収入は少ないが金融資産をたくさん持っている高齢者への課税ができていないこと。この2つができないと格差是正にはならないのです。

◇半導体支援、国だけでなく民間もリスクを取るべきだ

半導体に対する支援は、経済安全保障の観点から方向感としてやむを得ないのですが、ラピダスも含め、もう少し民間企業はきちんとリスクを取るべき局面だと思います。官がお金を出すなら同じ金額を民も出す、そういう形で民も応分のリスクを負わないといけません。もし焦げ付いたら国民の税金はどうなるのかということです。

それから、今のような渡しきりの補助金ではなく、収益が出たら一部補助金を返す仕組みも導入すべきです。失敗のリスクは国だけで、成功したら民間企業だけが儲かるというのはおかしいのです。

◇103万円の壁の議論、格差是正に逆行

補正予算ではなく税制改正の問題ですが、はっきり言って、103万円は基本的に壁ではないし、学生のアルバイトも勤労学生控除があるので、130万円までは非課税なのです。親の扶養控除がなくなって困るのも、所得の高い人の話です。実質的な効果があるわけではないのに、103万円という象徴的なものを作り、これを上げるか下げるかを政権に対しての踏み絵にしているわけです。

しかし、税制というのはそんなに単純なものではないのです。103万円の壁を上げて一番喜ぶのは税金をたくさん納めている税率が高い人たちです。例えば、10万円非課税枠を上げたとして、税率が5%の人の減税額は5000円です。税率が40%の人は4万円です。(課税所得900万円以上の場合、所得税率33%、地方税率10%で計43%、非課税枠が10万円上がるごとに国と地方で4万3千円の減税となる)

これはおかしな話です。103万円の壁を上げて一番喜ぶのは高所得者なのです。しかし、国民民主党が103万円の壁の解消を掲げてアピールしているのは若い人、非正規の人やアルバイトの人たちです。ところが一番利益を得るのは正規雇用の高所得者になります。一方、低所得の非正規労働者やアルバイト学生の恩恵は僅かに過ぎません。これでは格差是正にはならず、逆方向に行ってしまいます。

ではどうするか? 例えば学生に対する給付、ワーキングプアに対する支援、給付や勤労税額控除などを考えればいいのです。できることは他にもいくらでもあるのです。

◇25年度予算はPB黒字化が課題だが

来年度予算の試金石の一つは、25年度の目標であったプライマリーバランス(PB:基礎的財政収支)黒字化が本当に実現するかどうかです。これは予算の段階ではなくて決算で見るものなので、当初予算だけきれいにやられても困るのですが、やはり試金石の一つは本当にPB黒字化ができるかということで、できなかったら、なぜできなかったのかという説明責任を政府は負うべきだと思います。

この臨時国会の予算委員会の審議で、国民民主党が25年度の達成目標を維持するつもりか、と問いただしていました。昔は自民党の中の議論だったわけです。安倍派の人たち、積極財政派が、今はプライマリーバランスを黒字化するには時期尚早であるという、いわゆる上げ潮派的な主張をしていました。ただ、今度はそれが国民民主党や野党にとって変わったということだと思います。

今夏に内閣府が出した試算では25年度にPBの黒字化が達成できるかもしれないという予想でした。経済が順調に回復し歳出改革を継続すればという条件付きです。しかし、この補正予算、使い切れずに繰り越して来年度の支出に上乗せされると当然PBは悪化します。さらに103万円の壁などの減税措置を講じれば、よほどの経済の支えがない限り黒字化できないでしょう。同時に債務残高も引き下げることもできない、ということになってきます。

◇公平感をめぐる認識にギャップが出てきた

政治家が国民へのアピールにバラマキを訴えることの背景として、最近気になっているところがあります。国民にとっての公平感がコロナを契機に変わっているのではないかということです。

われわれ経済学者は、一般に所得格差の是正には所得や資産の多い人に課税を行って、その税収で所得や資産の少ない人々の可処分所得をどう持ち上げるかという話をしています。社会保障も負担する能力に応じて負担すべきだと言っています。しかし、国民の多くにとっての関心は、格差の是正ではなくて、自分がどうなるかではないかということです。生活者目線ですね。生活者目線が悪いわけではないのですが、それだけでは十分ではありません。

こういう意識が強まったのは、たぶんコロナ禍での10万円の定額給付からだと思うわけです。みんなに一律に給付するのが公平だという考え方が定着してきてしまったのではないでしょうか? これを埋めるためには、政府は相当なメッセージを伝えなければいけません。日本の社会はどうあるべきか、自分が良ければいいわけではなく、困っている人たちをどうやって救っていくのか。我々の言い方も、メッセージの伝え方も含めて考えなければなりません。生活目線から国民、国家の主権者に目線を上げていく必要があります。

ただ、例えば地球環境問題では。今の生活のためというより未来のためにという議論になったわけです。財政についても、有事への備えではないですが、危機感を共有できればということはあるかもしれません。25年度の当初予算がどうなるか。注目していきたいと思います。

(取材・構成 冠木雅夫)

佐藤 主光(さとう・もとひろ) 一橋大学教授、経済学部長

1969年生まれ。一橋大学経済学部卒業、カナダ・クイーンズ大学経済学部Ph.D.取得。一橋大学准教授などを経て同大教授。専攻は財政学、公共経済学。政府税制調査会委員・特別委員、内閣府規制改革推進会議委員などを歴任。著書に『地方税改革の経済学』(日本経済新聞出版社)、『公共経済学15講』(新世社)、『日本の財政–危機回避への5つの提言』(中公新書)など。

.jpg)

や議員会館など永田町の風景-500x311.jpg)