財政立て直しの道のりは険しい──

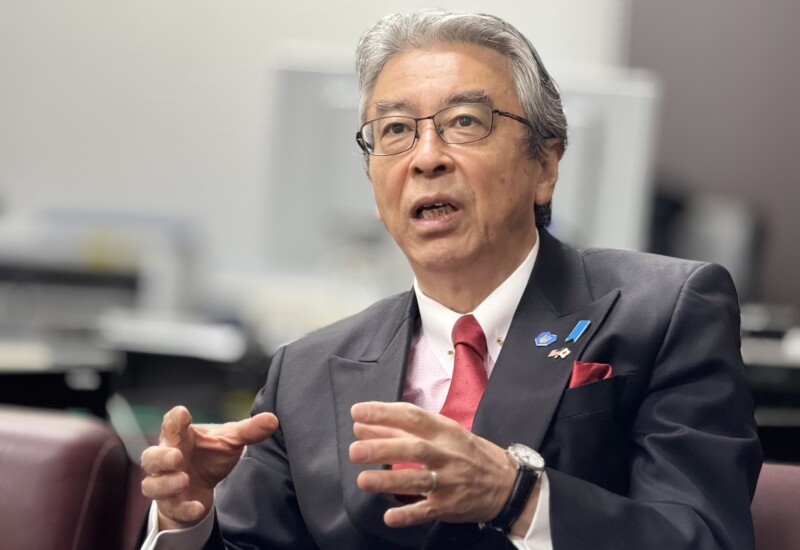

小黒一正・法政大学教授に聞く

低成長下でも国・地方のPB2%黒字化は必須

GDPの2倍以上、世界最大級の借金を抱える日本の財政は相変わらず不安を抱えている。政府は財政健全化の目標として「国と地方の基礎的財政収支(PB=プライマリーバランス)を2025年度に黒字化」としていた。しかし、政府は1月17日の経済財政諮問会議で示した試算でこれを断念する一方で、翌年度には黒字化するという楽観的な見通しを示した。これはどういうことなのか。小黒一正・法政大学教授は、地方を除いた国単独のPB赤字は相変わらず増えていくこと、国債費の利払い増も含めた「財政収支」の赤字も悪化傾向にあることを見れば、「楽観するのは誤り」と警鐘を鳴らしている。財政を立て直していくにはどうすればいいのか。今後の財政健全化の目標について語ってもらった。

◇「2025年度のPB黒字化」目標は達成できず

──基礎的財政収支(PB)は、肥大した国債の利払いなど国債費を除いた収支で、黒字化と言っても財政全体ではなく、財政再建の一里塚に過ぎないことは、小黒先生も常に指摘されています。25年度は、24年度の13兆円の補正予算もあり、黒字化の達成が遅れるということですが。

小黒 1月17日の経済財政諮問会議で、内閣府は「中長期の経済財政に関する試算」を公表しました。その試算は、25年度からの10年で、成長率の平均を3%強の「高成長ケース」、3%弱の「高成長移行ケース」と、これまでの延長上の0・7%成長の「過去投影ケース」の3つの場合で行っています。現時点でどのケースが妥当かの判断は難しいと思いますが、内閣府のデータでは1995年度から2024年度の名目成長率の平均が 0.64%で、今後10年間でどのような事態が起こるか分からないので、成長率0.7%程度という慎重な予測で考えてみようと思います。

財務省

政府の予測では、この成長率0・7%のケースで25年度の国・地方の基礎的財政収支は4.5 兆円の赤字となっています。「25年度の黒字化」目標は達成できないということです。

◇26年度から「黒字化見通し」の楽観は誤り

──とは言え、翌26年度から基礎的財政収支が「黒字化する」という試算は、評価できることなのでは?

小黒 翌年度は国と地方合わせてのPBが0.8 兆円の黒字になるという試算です。つまり1年遅れで財政健全化目標が達成できる可能性を示唆しているわけです。このことをもって、報道では今後の財政状況について楽観的な意見も出てきていますが、それは誤解だと言えます。

──楽観的に見てはいけないと?

小黒 というのは、基礎的財政収支を国と地方の合計でなく、国単独で評価すると、赤字が継続するからです。実際、今回の試算の「過去投影ケース」で確認すると、以下の図のとおり、国のみの基礎的財政収支(対GDP)は26 年度から34 年度まで、ずっと約1%の赤字が続くことになっていて、国単独での基礎的財政収支は均衡していないのです。国単独の基礎的財政収支(対GDP)が約 1%の赤字で均衡していないにもかかわらず、26 年度以降、国・地方の基礎的財政収支が概ね均衡しているのは、地方の基礎的財政収支(対GDP)が 1%程度の黒字になっているからです。

内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(25 年 1 月 17 日の経済財政諮問会議資料より)

◇国債の利払い増も踏まえ「財政収支」を見定める必要

──日銀が昨年7月の利上げに続き、1月24日に追加利上げを決定しました。国債の利払いが増えるという状況ですが。

小黒 日銀は金融政策の正常化を進めていて、段階的に利上げを行っていく予定です。長期金利が上昇していけば、国債など公債についての利払い費も増えていきます。その場合に、国債費を除外した「基礎的財政収支」ではなく、利払い費も加えた「財政収支」がどうなっていくのかを見定める必要があるのです。上記試算で見ると、国・地方を合わせた財政収支(対GDP)は26年度の0.7%の赤字から、34年度には1.9%の赤字に拡大しています。これを国単独で見ると、26年度の1.8%から34年度で2.7%まで拡大していく予測です。

◇債務残高、GDP比482%まで膨張する可能性も

──つまり、その分借金も増えていくということですね。

小黒 この状況が継続すると、国の債務残高はどうなっていくのか。この予測は、「ドーマー命題」という計算法で簡単に計算できます。ドーマー命題とは、「名目GDP成長率がマイナスでなく一定の経済では、財政赤字(対GDP)を一定に保てば、債務残高(対GDP)は一定値に収束する」というものです。

予測される今後の名目GDP成長率をn、財政赤字(対GDP)をδとすると、債務残高(対GDP)は「財政赤字÷名目GDP成長率(δ÷n)」に収束することが理論的に示せます。例えば、財政赤字(対GDP)が5%で、名目GDP成長率が2%の時、財政赤字÷名目GDP成長率(δ÷n)は 2.5 のため、債務残高(対GDP)は250%に収束することになります。

では、今の日本の事例ではどうか。既述の図表では、34 年度における国の財政赤字GDP比で2.7%です。また、1995年度から2024年度の名目GDP成長率の平均を計算すると、年率平均0.64%となります。財政赤字÷名目GDPは4.82ですから、長い時間をかけて、国の債務残高のGDP比は482%にまで膨張していく可能性があることが分かります。

──債務の膨張を防ぐにはどうすれば?

小黒 図表の通り、現在(24年度)、国の債務残高はGDP比で約180%です。名目GDP成長率が0.64%の状況でも、国の債務残高を現在と概ね同水準のGDP比180%に留めるためには、ドーマー命題を逆算することで、34年度における国の財政赤字(対GDP)は2.7%でなく、1%程度まで圧縮しないといけないことが分かります。上記表の内閣府の試算が正しいとするなら、過去投影ケースの場合、国の財政赤字(対GDP)を1.7%㌽(=2.7%-1%)減らす必要があることを意味するわけです。

この財政収支の「1.7%㌽の改善幅」ということを、国・地方を合わせたPB、基礎的財政収支(対GDP)で評価するなら、34年度までに国・地方の基礎的財政収支を対GDP比で2%弱まで黒字化する必要があることを意味します。 (取材・構成 冠木雅夫)

小黒 一正(おぐろ・かずまさ) 法政大学経済学部教授

1974年生まれ。京都大理学部卒業、京都大修士(経済学)、一橋大博士(経済学)。大蔵省(現・財務省)入省後、一橋大経済研究所准教授などを経て2015年4月より現職。財務総合政策研究所上席客員研究員、経済産業研究所コンサルティングフェロー、鹿島平和研究所理事、東京財団政策研究所研究主幹、キヤノングローバル戦略研究所研究員も務める。専門は公共経済学。著書に『財政危機の深層』(NHK出版新書)『日本経済の再構築』(日本経済新聞出版社)など。