外交裏舞台の人びと

鈴木 美勝(ジャーナリスト)

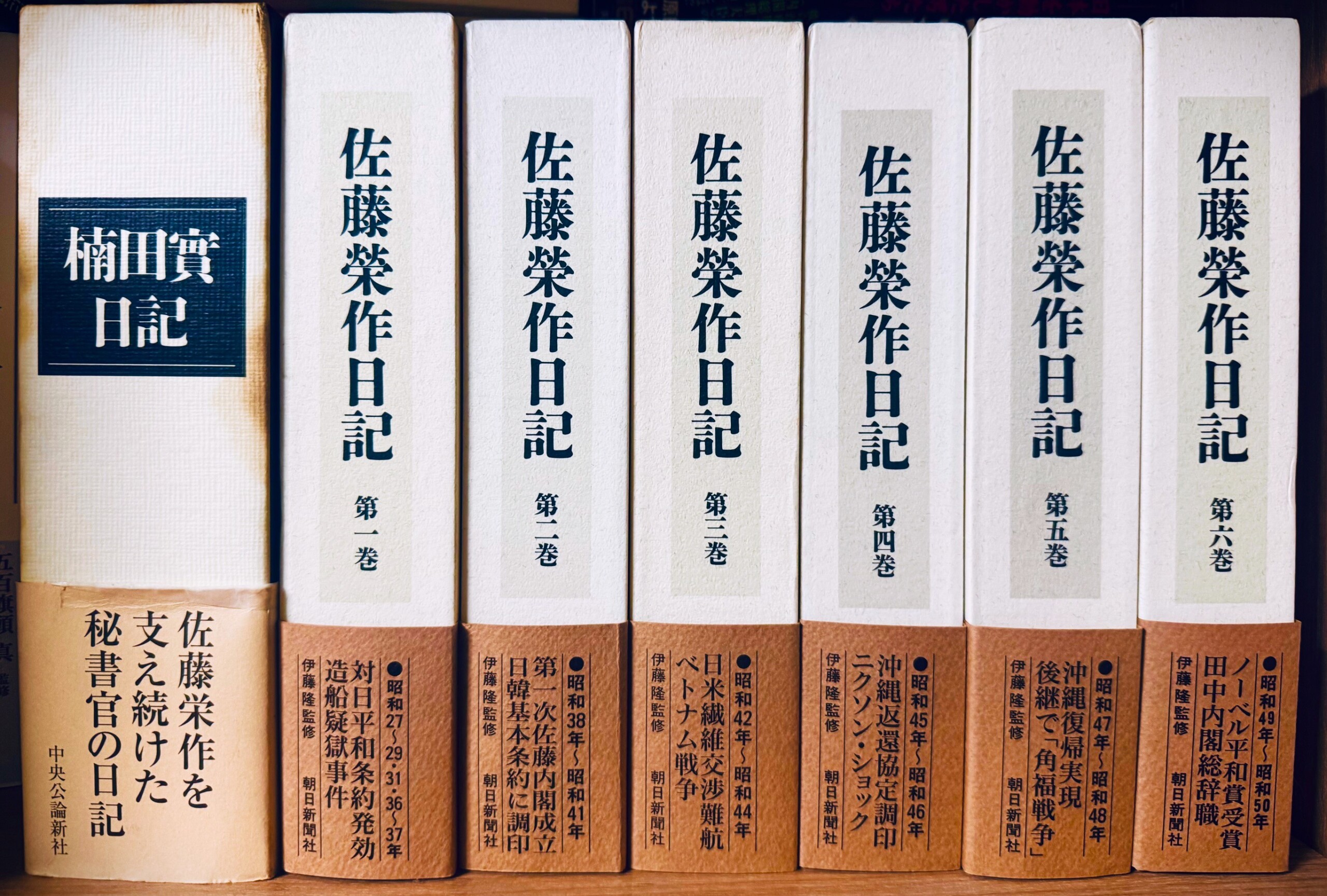

佐藤栄作首相の死後に刊行された重要文献『佐藤榮作日記』と『楠田實日記』。佐藤の日記は市販の自由日記に記され、計40冊に上った=中澤雄大撮影

第12回 1969沖縄返還問題──

日米交渉<表>と<裏>の構図④

「志士」若泉と「統治者」佐藤の深い溝

「志士」若泉は、沖縄返還問題への自身のかかわり方について独自のシナリオを描いていた。あくまで総理大臣・佐藤栄作との間だけの相互了解として直々に依頼され、ホワイトハウス(大統領に直結する特別補佐官キッシンジャー)と極秘に接触を図る。そして“政治的ホットライン”を通じて機微な交渉事を進めていくと。これは外務省─国務省ルートによる<表舞台>外交とは次元の違うコンフィデンシャル・チャネルでの交渉事──まさに<裏舞台>外交だった。

ところが、そうしたシナリオを軽視する想定外のことが二つ起こる。若泉にとっては、不快なことであり、佐藤不信につながりかねない心外な出来事だった。

-271x300.jpg)

若泉敬(鰐渕信一氏蔵)

◇極秘訪米構想─外相 愛知の関与

その一つは数日後、総理首席秘書官・楠田實からかかってきた電話が事の始まりであった。「佐藤が愛知(揆一外相)と会ってほしいと言っている」旨を伝えられた若泉は、首相公邸に人知れず入り込むのに先立ち、外務省に立ち寄ることになった。

1969年7月7日午後1時半、外務省大臣室で向き合った愛知はこう切り出した。

「しばらくぶりでしたね。あなたのお話を総理から聞きました。たしかに、キッシンジャー補佐官は相当の影響力をもってきているようですね。総理が、どうかと訊くから、そのようですと答えておきましたが、実際、キッシンジャーがホワイトハウスで何を考え何をやっているのか、こちらとしてもぜひ知りたいと思っているんです。外務省の事務当局とはまったく別ルートで、なるべく早い機会に、彼に会って感触を探ってきていただけませんか。総理にも早速話しておきますから」

若泉に異存はなかった。「相手がどう出てくるか分かりませんが、思いきって当ってみましょう。ただし、やるとしたらごくごく静かな形ですね」

愛知が明示した日本政府の交渉方針は、①核抜き・本土並み②日米安保条約に基づく事前協議制の適正運用③緊急時の核持ち込みには「イエス」もあり得る④特別の取り決めや秘密協定は結ばない──の4項目。「おっしゃるように静かな形で、一度ワシントンに行ってきて下さい」〔註11〕

外相の愛知と差しで会って、この種の話をする最後の機会となったが、外務省を後にした若泉は、「極秘訪米─キッシンジャーとの接触」という構想に愛知を噛ませた佐藤のやり方に対する不満が沸々とわいてきた。なぜ、愛知にこの話をしたのだろうか。自分に、外相の要請という形でホワイトハウスに行ってくれというのか、もしそうなら筋が違う……。

新年度予算編成を前に東京・世田谷区淡島の私邸で笑顔を見せる佐藤栄作首相(『佐藤榮作日記 第三巻』より)

◇露呈した佐藤との認識ギャップ

同じ日の午後4時過ぎ、首相官邸そばの溜池でタクシーを乗り捨て、裏手にある通称「開かずの門」から、楠田によって首相公邸に招き入れられた。事前に打ち合わせた手はず通りだった。

前回の面談(6月21日の鎌倉・佐藤別邸=第11回参照)と違って、今度は開口一番、佐藤が切り出した。「ワシントンに行ってもらいたい。相手とよく電話で打ち合わせたうえで、慎重にやってくれたまえ」

「楠田氏が総理からの要請だと言うので、ついいましがた外務大臣に会ってきました。同じことを言われ、ぜひにと頼まれましたが……」──不快の念を抑えきれない口調の若泉に、佐藤は弁解口調で答えた。

「いや……、このことは愛知君にだけは言わざるをえないんでねぇ……」〔註12〕

前述したように、「志士」たる覚悟をもって難事に向けて行動しようとする若泉の矜持と決意に対して、単なる「枢要な駒」としてしか見ていない佐藤──。冷徹な統治者たる立場が際立ち、「志」をむき出しにする知的エリートとの間には明らかなギャップが見て取れた。

7月7日の『佐藤榮作日記』(以下『佐藤日記』)に、その違いが読み取れる。「若泉敬君がやって来て、どうしても訪米してキシンヂャー氏と会談する要ありと云ふ。まづ電話して充分話して、然る後出かける事」と書いていた。

加えて、先の対話(前述した6月21日分)については、『佐藤日記』に次のように記されていた。

「若泉敬君が来て、最近ロストウ氏が来日した際に話した事を伝へて呉れ、さらに御役に立てば渡米し、キッシンジャー補佐官と会ふとの事で、その打合せをする。七月下旬に更に打ち合はせする事」

佐藤の没後(1975年)、後年になって『佐藤日記』(第三巻・1998年7月刊)でこの件を併せて読んだ若泉は、その時の失望感を『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』に書き記している。

これでは「あたかも消極的な総理に対して、私個人が強くキッシンジャー補佐官と会うことを望んでいるかのようなニュアンスにもとれる」。心外だッ。「私のとどめた記録と記憶に若干反している感を否めない」──と。

◇ブーメランの如き「極秘訪米」構想

翌7月8日、想定外の二つ目の“事件”が起こる。

官房副長官・木村俊夫から唐突に連絡があった。「昼食を差し上げたい」という呼び出しだった。首相官邸近くの料亭「賀寿老」〔註13〕で落ち合うことになった。木村と先月会った際、「総理の意向」だとして、「7月の極秘訪中」──キッシンジャーとの接触を勧められた。6月21日に佐藤に会うきっかけとなった一件だ。

会うなり、木村は「ご苦労さんですが、よろしくお願いします」と言い、さらに続けた。

「外務省は、総理の方針にどうも批判的なので困っているんです。“本土並み”を貫くということは、私が基地研報告を基にして総理を説得したんですが、(外務事務次官の)牛場(信彦)君にしても(アメリカ局長の)東郷(文彦)君にしても、外務省はどうもアメリカに弱腰で、彼らに交渉を委しておいてはダメという気がしています。(愛知)外務大臣も、先の訪米でニクソン大統領と会えたんで、よほど嬉しかったんでしょうが、国民に安易な期待感をもたせすぎましたね。新聞記者のハンドリングを知らないんだなあ……。(と、つぶやくように言い)どうしても、首相官邸とホワイトハウスの間にホットラインが必要だ。私は前からそう思っていました。ぜひ、ひとつよろしくお頼みします」

よどみなくシャープに話す木村の言葉を聞きながら、「懸念を深めていった」若泉は語気を強めて「いまのことは、絶対に他に喋ってもらっては困ります」と言い、木村の眼を見据えて念を押した。「もし口外されますと、できることがあるにしてもできなくなります」〔註14〕

木村も若泉の意を解し、了承したようだった。以来、木村も、愛知と同様に、この種の話をすることはなかった。が、若泉の憂国の情と権力を身に纏った統治者・佐藤のリアリズムには埋め難いギャップが横たわっていた。政治は時として、非情なドラマを導き出し、個の志などいとも容易に蔑ろにして展開する。沖縄返還への<裏舞台外交>第二幕の“とば口”に立った若泉だが、6月13日(木村-若泉会談)から始まった裏舞台での日本政治の動きは、同郷の幕末の志士・橋本左内を敬愛する「憂国の士」たらんとする若泉の真心を翻弄した。

突如襲う失望と不快感──外相・愛知ばかりでなく「こんなに気軽に、木村氏にまで話すようでは、佐藤首相は例の情報蒐集癖から、まだ瀬踏み程度としか考えていないのかもしれない」〔註15〕。不信と不安、そして不満──佐藤は「今度のことの意義を本当には理解しておらず、軽々しく考えているのではないか」。〔註16〕

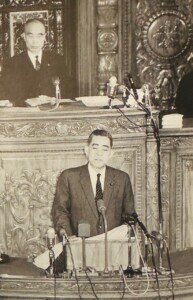

衆院本会議で初の所信表明演説を行う佐藤栄作首相=1964年11月21日(『佐藤榮作日記 第二巻』より)

◇「早耳栄作」のメッセンジャー 高瀬

なぜ佐藤が慎重な外務省を押し切って「核抜き」に踏み切れたのかとの疑問を巡っては、木村の非公式パイプを通じてもたらした情報が大きかったとの評価(元産経新聞政治部長の千田恒『佐藤内閣回想』)がある。しかし若泉は、木村が沖縄返還交渉に果たした役割を千田ほど評価していなかった。それは、総理大臣への報告や献策については、人目につかぬよう“差し”でやるもので、木村のような談論風発型の人間は信用できないと考えていたからだ。恐らく、若泉としては木村と同レベルで云々されたくないという思いだったに違いない。

木村に関する評価は、末次一郎のそれと、若泉とでは好対照を成す。「木村さんは、佐藤首相を補佐してこれからの展望を真剣に考える立場にあったが、よく問題の本質をつかんでいたし、この研究グループ(引用者註:沖縄基地問題研究会)こそが決定的な役割をすることになると予感していた」〔註17〕。この点については、いずれ触れるが、沖縄「密約」自体をめぐる末次の評価と相まって興味深い。

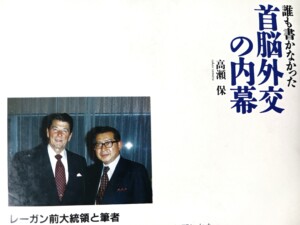

また、若泉の言う情報蒐集癖のある首相・佐藤がメッセンジャーのように使ったワシントンン通の高瀬保(京都産業大学教授。当時、スタンフォード大フーバー研究所東アジア所長代理)という人物がいたが、その高瀬も木村とは違った意味で、同類に括られたくないと、若泉が秘かに思っていた人物なのではないか。

高瀬は、前述したように1963年に国防総省から沖縄の地域経済や就業実態などの現地調査を依頼され、沖縄を往復するようになった。当時は、沖縄に入るのにビザ(査証)を取るだけで3カ月かかるとされた時代だったが、高瀬の場合は違った。米側の特別の配慮によって、ビザ申請すると、沖縄軍政府から即刻許可が下りた。

当時、ビザ申請は、外務省ではなく、沖縄に関する各種援護業務などを所掌していた総理府(現・内閣府)が担った。高瀬の調査は3年以上にわたり、沖縄にたびたび入るその行動は、やがて「早耳栄作」の知るところとなる。タカセ・タモツなる人物──何度も沖縄に出かけ、しかも、その都度、米軍当局から即ビザが下りる。なぜなのか──。

もう一人の「密使」高瀬保(『誰も書かなかった首脳外交の内幕』より)

佐藤が目を付けた高瀬に初めて会ったのは、1965年暮れだった。二人が残した記録・記憶にはやや違いがあるが、『佐藤日記』によると、来日中の米副大統領ヒューバート・ハンフリーと会談、引き続き食事を共にした後の12月29日午後。年末の挨拶に首相官邸を訪れた千葉三郎(元労相)に同道して来た時が初対面で、翌30日、改めて1時間会談した、となっている。〔註18〕

以後、高瀬は沖縄を往復するたびに首相官邸に連絡、沖縄やワシントン情報を佐藤に会って伝えるようになった。高瀬の動きの中で、後に若泉が注目したのが、68年11月、佐藤の要請でニューヨークへ飛び、組閣本部で大統領選に勝利して間もないニクソンと会ったことだ。

当時、佐藤の最大の関心は、67年の佐藤・ジョンソン共同声明〔註19〕が、ニクソン次期政権でも継承されるか否かにあった。その点を確認するために、佐藤が秘かに米国に送り込んだのが高瀬だった。その際、合意継続に否定的だった場合も想定、高瀬に授けようとしたのが「核つき、基地の自由使用まで後退」もあり得るとの譲歩案(高瀬)だった。しかし、この案を耳にした首相に近い自民党タカ派の長老、賀屋興宣(戦前、第1次近衛内閣と東条内閣の蔵相、戦後に法相)が「当初案どおり核抜き・本土並みで押し通すべきだ」と強く進言、佐藤が受け容れる一幕があった。

ただ、高瀬の証言によると、実際は違った。ニクソンが佐藤・ジョンソン共同声明の継承を前提に「閣下がお考えになっておられるポイントについて、自分として関心のあるところで、今後大いに研究しようと思っております」などとする佐藤宛のメッセージが高瀬に託された。加えて、高瀬の対米人脈の柱、フーバー研究所の同僚でニクソンの外交アドバイザーでもあったリチャード・アレン(レーガン政権で国家安全保障担当大統領補佐官)が高瀬に「ニクソン政権の外交政策において、ドラスチックな変化がないという意味で、イエスである」と言明〔註20〕、佐藤にとっては嬉しいメッセージとなった。

高瀬は、来日したアレンを首相官邸に連れて行くこともあった。佐藤は、滞米生活の長い高瀬をワシントンの情報通として重用、自身の情報源となるアンテナとして活用した。高瀬は、若泉-佐藤関係を知っていたようだが、その担わされた実質的な役回りは若泉のそれとは大きく違っていた。

-199x300.jpg)

記者会見で新年の抱負を語る佐藤栄作=1970年12月29日、首相官邸で(『佐藤榮作日記 第四巻』より)

◇若泉の昂揚感の意味

若泉は、自信家で口八丁の木村とは反りが合わず、自身の役割に対する佐藤の認識不足に強い不満を抱いた。その半面、若泉は――うまく説明するのは難しいのだがと思いつつ──この昂揚感はいったい何なのだ、と自問していた。一身を投じる覚悟と期待の交錯……「私は、ある意味で、総理に代って交渉、ないしそのための瀬踏みに行くつもりであった。まだ交渉権限は与えられていなかったが、少なくとも単なる情報蒐集のためだけに出掛けるつもりはなかった」「もちろん、一私人にすぎない私が正式の交渉者でないことはよくわきまえていた。差し当たっての私の任務は、米最高首脳の懐に飛び込み、その感触を探ってくることであった。しかし同時に、私がいま開かんとしているこのチャネルは、近い将来、沖縄返還交渉が難しくなればなるほど、もっとも重大な事柄を取り扱うものになるかもしれない」〔註21〕

ところが、こうした見通しについてすら、佐藤と共有できない。そのことに、若泉は、無念さを感じていた。

以上、不安と失望に覚悟と期待──縷々綴った屈折した感情の根底には、生まれ育った越前の文化風土や戦時下に軍国調の学校生活を送った元少国民の世代意識、加えて東京大学で上層の出自が本流を成した「土曜会」仲間たちとの間で育まれた傍系の反骨精神、孤立を恐れぬ強固な自律性があった。そして人類が核という「ダモクレスの剣」に曝されるようになった時代の転換期にあって、幕末の志士・橋本左内や吉田松陰に自らを擬したような若泉の行動は、「憂国の士」たらんとする情熱と矜持が支えになっていたことに疑問の余地はない。ただ、晩年に精魂傾けて遺した自著『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』には触れられていないが、60年代、そして沖縄問題に奔走した70年代初頭にかけての若泉には、国家の枢機に直接責務を負って参画するために政治家を切望し、外務大臣への夢を追うという冥冥の志も共存していたことは、一言付しておかなければならない。

若泉敬が自裁する前に書き上げた『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文藝春秋刊)=中澤雄大撮影

「私は、佐藤栄作個人のためにこの仕事をするのではない、ということをこの際自分自身に明確に言い聞かせておきたかったし、そのことを総理自身にもよく理解してもらいたい、と考えていた」〔註21〕。このため、若泉は念押しの意味を込めて、もう一度、佐藤に会うことにした。

69年7月10日、世田谷・淡島(現・代沢)の佐藤邸での会談は長時間にわたった。国際情勢全般、とりわけ中ソ対立、朝鮮半島情勢等々の分析と判断、全体として沖縄返還の条件が変わるほどの変動はない──次いで、日米首脳会談の持ち方、核抜きと基地の態様を含む主要な問題点についても突っ込んで見解を聞いた。その上で、今回の極秘訪米──瀬踏み──にあたって若泉自身の考え方を話した。政治的ホットラインの必要性について念押しすると、佐藤は「そうだな」と同意した。首相の信任状を持つ「個人的特使」〔註22〕として極秘裏にキッシンジャーに接することになり、その内容は佐藤の胸中にのみ留めるよう強く要請した。しかし、それでも若泉には、政治的ホットラインの本質的意義とそこでの自身の「役割」については、佐藤との認識のギャップが埋まらなかったように思えた。

その日の『佐藤日記』に、佐藤は「八時丗分二木会、全員出席で話がはずむ。(略)約束をした若泉敬君を拙宅でまたす事となった。帰邸後若泉君と話合ふ。結局小生の代りに渡米し、キッシンヂャー君と懇談するとの事。勿論各方面とも内緒とする」と、淡々と書き記した。

時に若泉39歳──昼夜神経を磨り減らす、自らが課したミッションに、生来頑健とは言い難い肉体が耐えられたのは、大義のために己を捨てるという信念に加えて、士気を鼓舞し、奮い立つ志気があったからだ。そして、二度目の密使・若泉敬は漲る充実感に後押しされるように7月14日、羽田空港を立ち、アメリカへと向かった。

<註>

〔11〕〔12〕〔14〕〔15〕〔16〕〔21〕若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』

〔13〕俳優長谷川一夫が繁夫人と永田町で経営していた。現在は高級ヴィンテージ・マンション(パレ・ロワイヤル永田町)が跡地に建ち、数々の政治の裏舞台となっている

〔17〕末次一郎『「戦後」への挑戦』

〔18〕高瀬保『誰も書かなかった首脳外交の内幕』では、佐藤との関係ができた経緯を次のように記している。1965年12月30日、正月休暇を東京で家族と過ごすために帰国すると、首相官邸から留守居宅に電話がかかってきていた。要請に応じて、高瀬が翌31日、首相官邸に電話を返すと、秘書官が出てきて、その日のうちに首相と初めて対面することになった

〔19〕「核抜き・本土並み」を念頭に沖縄返還を「両三年以内に沖縄返還時期について目途をつける」とした合意事項

〔20〕高瀬前掲書

〔22〕『楠田實日記』には、6月21日の会談を受けて、佐藤から総理官邸用のレターペーパーと封筒を、若泉に渡すよう指示された、とあるが、『他策』によると、若泉が佐藤の「個人的代表」であるという信任状の必要性を佐藤に伝え、同意してもらったのは7月7日の会談でのこと。それを受けて若泉の文案通り「日本国総理大臣の英文用公用箋に認めてくれることになった」

<他の参考文献>

山田栄三『正伝 佐藤栄作』上・下、『ジョンソン米大使の日本回想』、末次一郎『「戦後」への挑戦』、後藤乾一『「沖縄核密約」を背負って 若泉敬の生涯』

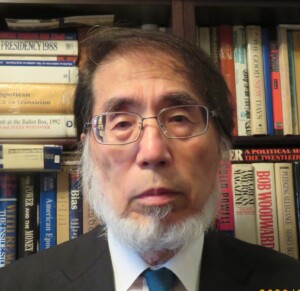

鈴木 美勝(すずき・よしかつ)

ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。

と会食する若泉敬(伊藤隆著『佐々淳行・「テロ」と戦った男」』ビジネス社刊より)-500x500.jpg)